就活エージェントは、企業紹介や面接対策といった就活支援を無料でしているので、毎年多くの就活生に使われています。

このページでは、具体的なメリット・デメリットおよび活用方法を網羅的に解説していきます。

\就活を有利に進めるなら/

利用者のレビュー評価が良かった

おすすめ就活サービス

就活サービスを利用した24卒利用者の口コミ調査を実施。自信を持っておすすめできる就活サービスを厳選しました。(2024年4月更新)

| 順位 | 就活エージェント | おすすめ度 | コメント | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

1位 | キャリアチケット | ★★★★★ 5/5 | 年間13万人(就活生の約1/4)が利用 オリコン紹介企業満足度No.1の実績あり | 詳しく見る |

2位 | キャリセン就活エージェント | ★★★★★ 5/5 | 累計6万人の就活支援ノウハウあり 比較的経歴の長い担当者がフルサポート | 詳しく見る |

3位 | キャリアスタート | ★★★★☆ 4/5 | 最短2週間のスピード内定が可能! とにかく内定をとって安心したいなら | 詳しく見る |

| 4位 | doda新卒エージェント | ★★★★☆ 4/5 | 年間14万人以上が登録※2023年実績 ベネッセとパーソル運営で企業数が多い | 詳しく見る |

| 5位 | DIG UP CAREER | ★★★★☆ 4/5 | 首都圏特化!最短2週間のスピード内定 自己分析、ES添削、面接対策を全て実施 | 詳しく見る |

6位以降の比較表

| 順位 | 就活エージェント | おすすめ度 | コメント | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

| 6位 | キャリアパーク就活 | ★★★★☆ 4/5 | 自信がない方向け。ホワイト企業多数 優良企業の紹介と就活支援力に定評あり | 詳しく見る |

| 7位 | リクナビ就職エージェント | ★★★★☆ 4/5 | 担当者はリクルート新卒の就活強者 大手なので時間はかけないが求人は豊富 | 詳しく見る |

| 8位 | マイナビ新卒紹介 | ★★★☆☆ 3/5 | 新卒利用者数No.1のマイナビが運営 大手もあるが、日系中小企業がやや多め | 詳しく見る |

| 9位 | GoodFind | ★★★☆☆ 3/5 | ややハイスペ就活生向け メガベンチャー/外資大手狙いならおすすめ | 詳しく見る |

| 10位 | MeetsCompany | ★★☆☆☆ 2/5 | 少人数の座談会イベントを実施! 就活仲間を作るにもおすすめ | 詳しく見る |

| - | 就職エージェントneo | ★★☆☆☆ 2/5 | 自信がない方向け。累計4万人の内定を支援 支援実績15年のノウハウで就活スキルUP! | 詳しく見る |

| - | LHH就活エージェント | ★★☆☆☆ 2/5 | オリコン顧客満足度No.2の実績あり 障害者雇用専門の就活支援も実施している | 詳しく見る |

就活エージェントとは

就活エージェントとは、人材を採用したい企業と、企業に就職したい就活生をマッチングさせる民間の人材紹介サービスのことです。

あなたの就活成功に向けて就活相談から面接対策までトータルサポートをしてくれることが特徴です。「塾講師」を就活版にしたようなイメージで構いません。

- キャリア相談全般

- 希望に沿った企業の紹介

- 選考対策(ES添削や面接練習など)

- 企業の選考情報共有(過去の質問など)

- 面接フィードバック

- 企業との連絡や日程調整、手続き

上記のことを全て無料でやってくれます。ただ、キャリア相談や選考対策に関しては、就活生側から依頼しないとやってくれないことが多い(忙しいので...)ので、依頼するようにしましょう。

就活エージェントを利用する流れ

利用の流れは、下記の通りです。

サイト上で大学名や名前、志望業界といった基本情報を登録します。メールアドレスは就活専用のものを作っておきましょう。

- 就活エージェントは複数登録する

- 就職活動用のメールアドレスを作る

担当アドバイザーとの面談で、希望する業界や条件を伝えます。あなたの適性や就活力を知る目的で、将来の展望やガクチカを聞かれます。

- 事前に希望条件を整理しておく

- 経験を盛るとしても嘘にならない程度に

- 担当者と合わなければ変更する

- その後、担当者にはこまめに返信する

担当によってはES添削や面接練習をしてます。ただ「今のままでもどこかは受かる」と思われると時間をかけてもらえないので依頼しましょう。

- 自分から依頼する

- 面接の想定質問を事前に聞いておく

- フィードバックが少ない担当は変更する

あなたの希望する業界や適正に合わせて企業を紹介してくれます。ただ、希望でなくても、企業側の採用要件に当てはまっていると思えば上手く理由をつけて紹介してくるので、キッパリ断りましょう。

- 担当者に採用基準を聞く

- 応募時の推薦文を必ず確認する

- 他の就活生が見送られた理由を聞く

- よくされる質問と評価のポイントを聞く

- むやみやたらに求人へ応募しない

どのような選考結果でも面接の感想を教えてくれます。ただ、面接担当がツール上に記載した文章をコピペするだけのケースが多いので、見送りの場合は詳しく聞いてください。内定の場合は、書類のやり取りをしてくれます。

- 選考に落ちた理由は詳しく聞く

- 見送られた理由をもとに対策を依頼する

- 言いなりにならず、自分の意思で決断する

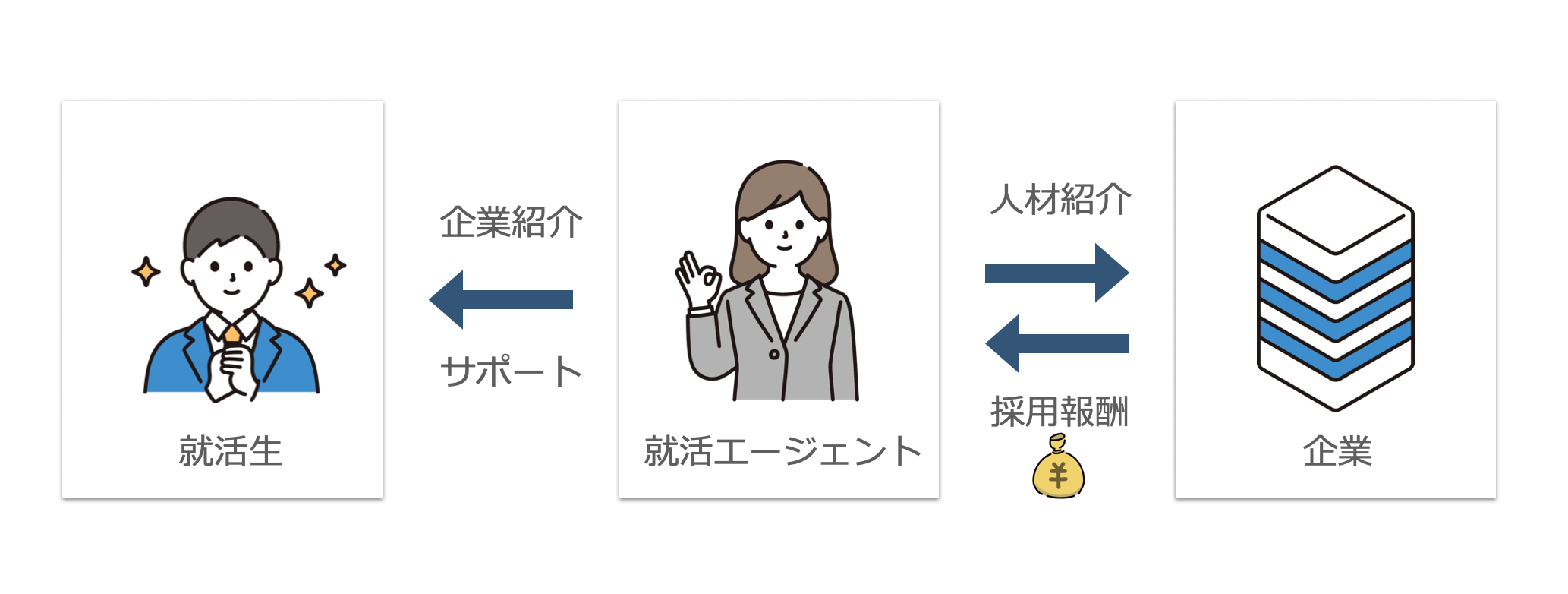

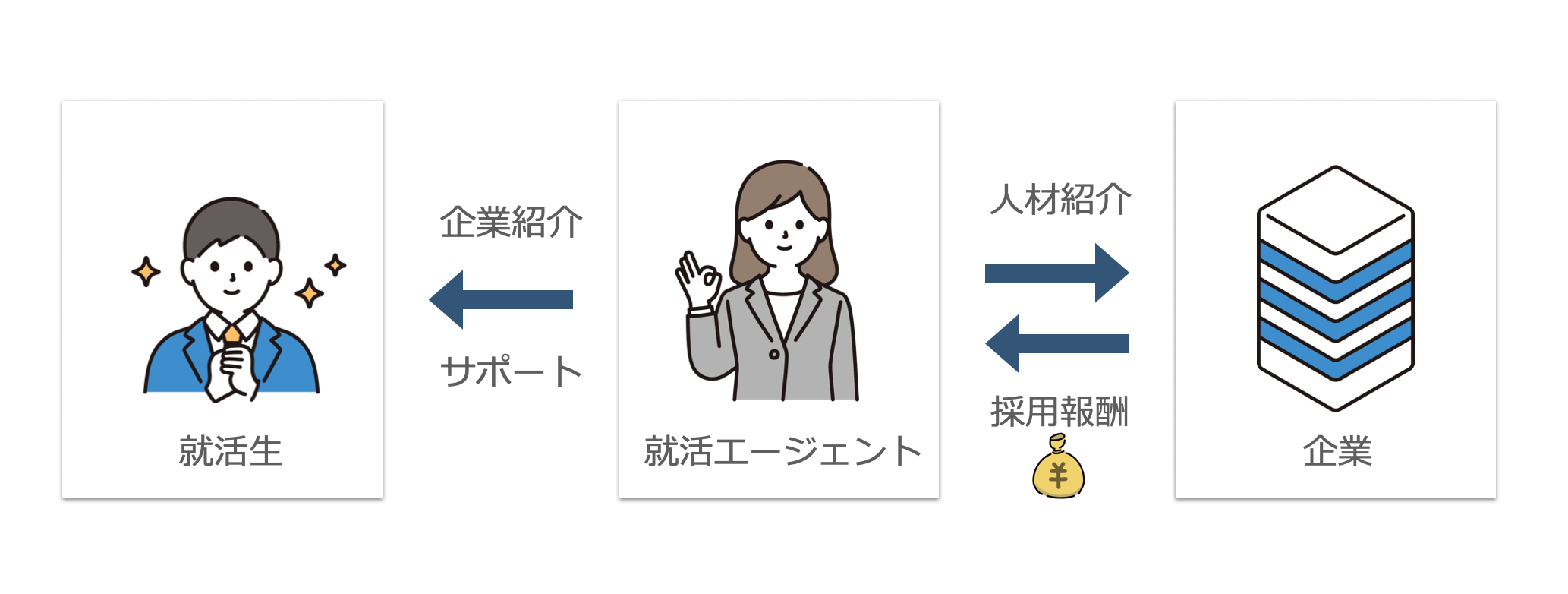

就活エージェントの仕組み・ビジネスモデル

就活生を企業に紹介して内定させることで、企業から報酬(約100万円)を受け取っています。反対にいえば、紹介した企業に就活生が入社しなければ、就活エージェントはタダ働きになります。このように、費用は全額企業側が負担しているので、就活生は無料で利用することができます。

就活エージェントのメリット

ここでは、就活エージェントを利用するメリットについて解説していきます。具体的には下記の10点です。

- 代わりに企業を探してくれる

- よく知らない業界や企業を知れる

- 知名度が低い隠れ企業の情報を知れる

- サボりがちでも就職活動が前に進む

- 自己分析、エピソードの言語化が進む

- 選考エントリー(ES)の手間が省ける

- ES添削や面接対策で選考通過率があがる

- お祈り理由がわかるので次に活かしやすい

- 担当者によっては企業側にゴリ押ししてくれる

- 就活市場価値をより客観的に知ることができる

これらの就活サポートを全て無料でしてくれるので、何から始めていいか困っている就活生にとっては、これ以上ない頼もしい仲間と言えるかもしれません。

就活エージェントのメリット①

代わりに企業を探してくれる

担当アドバイザーとの初回面談を終えると、面談でヒアリングしたあなたの希望条件をもとに、エージェント保有企業の中から「あなたに合うであろう求人」をピックアップして紹介してくれます。

大学受験では多くの方が「理系か文系かを決め、より高い偏差値の大学を目指す」とシンプルな選び方をしていますが、企業選びはそう簡単ではありません。民間企業は300万社以上、上場企業ですら4,000社以上あるので、年収以外で選ぼうとすると労力が必要です。

そのため「あなたに合う企業を代わりに探してくれること」は大きなメリットになります。

運営者

運営者ただ、あくまで就活エージェントがその時点で保有している企業の中から探すので、限られた選択肢の中からしか知ることはできないことは認識しておきましょう。

就活エージェントのメリット②

隠れ優良企業を知れる可能性がある

「年収」や「時価総額ランキング」といった誰でもわかる数字以外で、あなたがまだ見つけられていない企業を知れる可能性があることもメリットです。

これまで“学校”という限られた世界の中で過ごしてきたので当然かもしれませんが、就活生は、世の中のビジネスや企業のことを知りません。採用広報の一環で企業がPRしている内容と、実態が異なる企業は山のようにあるので、その本質を外から見極めることはほぼ不可能です。

特に資金力のある大企業ほど、新卒での優秀人材獲得に向けて採用ブランド強化に力を入れているので、反対に、採用広報力が弱い企業は隠れてしまいます。

みんなと同じように企業を探して、みんなと同じようなキラキラ大企業を受けていては、学歴やガクチカの弱い就活生ほど不利です。穴場を探しましょう。

採用広報のPR活動がうまくいっていない企業にも、入社してみると良いところはあります。穴場企業を知るキッカケができるのは、大きなメリットです。

就活エージェントのメリット③

ぱっとみ微妙な企業の魅力を教えてくれる

採用広報に予算を割いていない企業だと魅力が少ないように見えますが、就活エージェントを利用していれば、業界に詳しいアドバイザーが教えてくれます。

就活で企業を決める軸は、ぱっとみでわかる“平均年収やネームバリュー”だけではありません。下記の複数情報から「あなたに合うか」を総合評価する必要があります。

- 業界での立ち位置

- 入社後の仕事内容

- 入社後に得られる体験

- 社風(新卒同期、管理職の人柄)

- 成長性(売上、利益、新規事業など)

- 昇給のしやすさと評価方法

ただ、これらの情報を、すべての企業から集めるのは根気が必要です。恋愛で「自分の好きな外見でないと中身を知ろうと思わない」という名言があるように、就活においても、ぱっとみで魅力がわからない企業を調べようとは思わないのが普通です。

それこそ、ブランド力の高い大手企業だと「人気だし良さそう!」と高い評価をつけやすく、反対に無名な企業だと「なんか微妙...」と敬遠しやすくなります。

ただ、就活エージェントは、企業側を悪く言うことは通常ないので、「ブランド力が高いだけで実態はそれほどでもない事実」を知ることはできません。

しかし反対に、ぱっとみ微妙な企業の魅力を知ることはできるでしょう。これは一つのメリットです。

就活エージェントのメリット④

サボりがちでも就職活動が前に進む

就活エージェントに登録すれば情報戦でも遅れにくく、かつ担当アドバイザーが個別サポートしてくれるので、サボりがちでも前に進むというメリットがあります。

昨今は特に、リモート授業によってコミュニケーションの機会が減ってしまい、就活に関する有益な情報を“受動的に”受け取りにくい状況にあるので、自ら“能動的に”情報を取りに行かないと出遅れてしまいます。

就活は情報戦です。就活エージェントに登録すれば、下記の情報が届くので、出遅れることなく就活を進められる可能性が高まります。

- 最新就活ニュース

- ES締切や応募案内

- 特別選考ルートの案内

- 就活イベント、交流会

- アドバイザーとの面談案内(1対1で相談できる)

このように、就活全体の進め方から“今やるべきこと”を教えてくれるのは大きなメリットです。特に、就活中盤〜後半でまだ納得のいく内定を持っていない就活生にとっては心強い味方となるでしょう。

就活エージェントのメリット⑤

自己分析、エピソードの言語化が進む

就活エージェントに登録すると担当アドバイザーとの初回面談で、将来のビジョンやガクチカを深く聞かれるので、自己分析やエピソードの言語化が進みます。

- 事前に整理できている

→深掘りでエピソードのさらなる言語化が進む - 漠然としていて整理できていない

→アドバイザーが一緒に整理してくれる

もし、既に自己分析が完璧で就活慣れしているなら退屈かもしれませんが、まだ自己分析や受ける企業群が漠然としているなら、大きなメリットとなるでしょう。

就活エージェントのメリット⑥

選考エントリー(ES)の手間が省ける

就活エージェントを利用する場合、担当アドバイザーが変わりに“推薦文”(あなたを企業に推薦する理由)を書いてくれるので、ESを書かなくて良い場合があります。

正直、滑り止め企業の場合、そこまで志望度が高いわけでもないのに、いちいちWEB登録してES(エントリーシート)を提出するのは面倒なので、嬉しいメリットです。

筆者も学生時代に利用しましたが、書類(ESや学歴)で弾かれることが減り、面接まではこじつけられる印象があるので「面接突破力に自信がある」という方にはおすすめできます。

実際、企業側としてもエージェントに就活生の集客を依頼しているので、せっかくの紹介を無下にできないんですよね。なので紹介されたら「とりあえず一度会ってみよう」となることが多いです。

就活エージェントのメリット⑦

ES添削や面接対策で選考通過率があがる

担当アドバイザーは、必要に応じてES添削や面接の受け答えをブラッシュアップしてくれるので、選考通過率が上がる可能性があります。

- ES添削、面接対策

- 就活軸や将来像の深掘り

- 面接官目線での伝え方のアドバイス

- 企業ごとに合わせた逆質問のポイント

就活の面接では、質問されるとうまく返せなかったり、思ったように面接官に魅力が伝わらなかったりするので、客観的目線でアドバイスできる第三者の力を借りるべきです。

さらに、良い担当者に巡り会えれば「面接で伝えきれなかったあなたの魅力を、代わりに全力で会社に伝えてくれることもある」ので選考通過率が上がります。

就活エージェントのメリット⑧

お祈り理由がわかるので次に活かしやすい

就活エージェント経由で応募した企業では、お祈り理由がわかるので次に活かせるというメリットがあります。

- 自分で応募した企業

→ほぼ、お祈り理由を教えてくれない - 就活エージェント経由で応募した企業

→お祈り理由を教えてくれる

お祈り理由がわかる理由は、就活エージェントが次の人選に活かすために「なぜこの学生は見送りなのか」というフィードバックを企業側からもらうためです。

ここからわかるように、就活エージェントは、企業側の採用基準を聞いたうえで人選をして紹介する、という「一次面接官」の役割も担っているのです。

部長職の筆者も、エージェント経由で就活生と面接する機会はありましたが、見送り理由は丁寧に記載していました。

というのも、理由なく見送りにするとエージェントが就活生を紹介してくれなくなるんですよね。逆に、丁寧にフィードバックすることで、今後紹介される学生が、求める人物像に近づいてきます。

就活エージェントのメリット⑨

担当者によっては企業側にゴリ押ししてくれる

あまり期待はできませんが、良い担当者に巡り会えると「あなたの魅力を企業側にゴリ押ししてくれる」というメリットもあります。

実際、たった30~60分の面接で伝えられる魅力は限られており、面接を担当した社員の機嫌やコミュニケーションの相性で見送りとなることも少なくありません。

- 面接でうまく自己PRできなかった

- 面接官との相性が悪く、伝わらなかった

企業側からの見送り理由に意義を唱え、あなたが伝えきれなかった魅力を伝えたり、誤解を解いたりして、別担当との面接予定を入れてくれることもあります。

ただ基本、就活エージェントの担当アドバイザーは企業の言いなりです。まれに優秀なアドバイザーが、たまたまあなたを気に入った場合のみ、動くことがあります。

就活エージェントのメリット⑩

就活市場価値をより客観的に知ることができる

最後のメリットは「就活市場価値をより客観的に知ることができる」という点です。

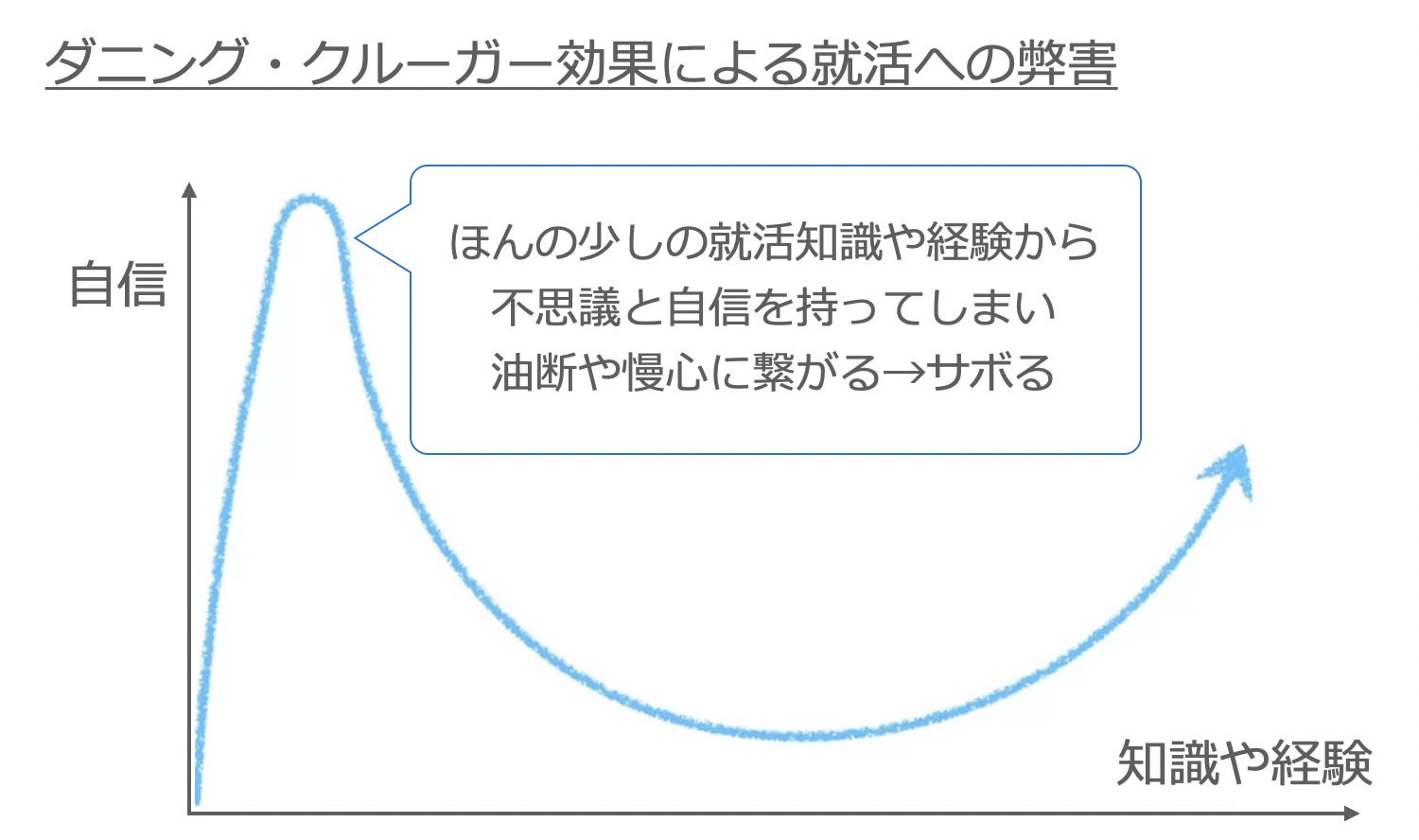

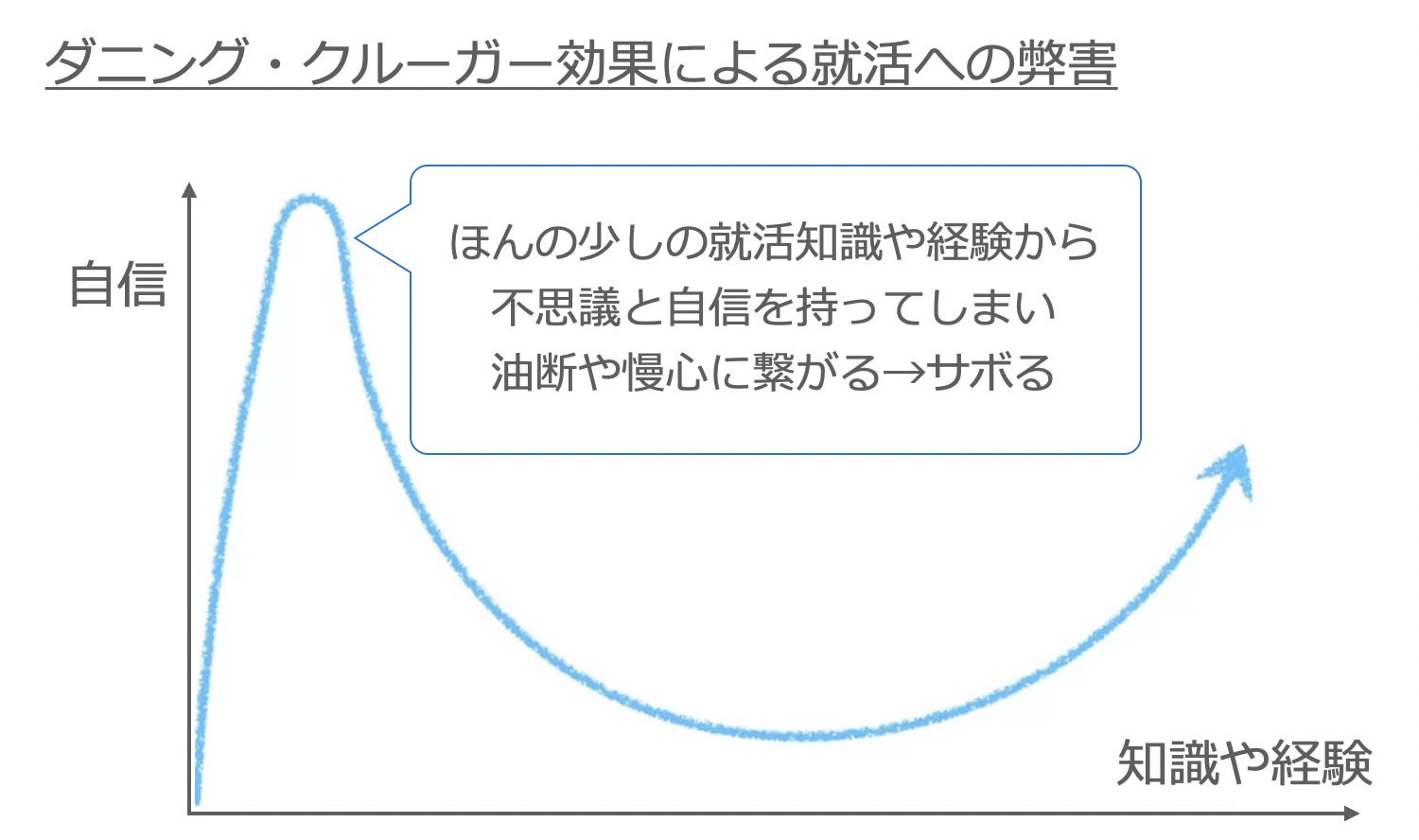

就活経験が浅い人ほど「自分ならなんとかなる」「これくらい受ければ大丈夫だろう」と過信してしまい(ダニング・クルーガー効果と言います)、油断から後々後悔することになるかもしれません。

一人で就活を進めると、グループ面接をしない限り、自分のガクチカや面接応対のレベル感が全くわかりませんが、エージェントを利用することで客観的に知ることができます。

就活エージェントのデメリット

ここではデメリットについて解説していきま。大きく分けて6パターンに分類されます。具体的に見ていきましょう。

- 紹介企業は人気のないところが多い

- 市場価値に見合わない企業は紹介されない

- ひどい担当者に時間と思考体力を奪われる

- 無能なポンコツ担当者に足を引っ張られる

- 通常応募の就活生より選考で不利になる

- 就職先選びにバイアスがかかる

ただここで「デメリットがあるなら、使うのはやめておこうかな...」と結論を急がないでください。

世の中は0か1かで語れるほどシンプルではありません。後述しますが、メリットもあるので、利用すべきケースは当然あります。という前提を踏まえて、一つひとつ見ていきましょう。

就活エージェントのデメリット①

紹介企業は人気のないところが多い

就活エージェントを積極利用するのは、知名度が低く、応募が集まりにくいBtoB企業や中小企業が中心です。

- 給料が低くて、人が集まらない企業

- 知名度が低くて、人が集まらない企業

- 評判が良くなくて、人が集まらない企業

- 実生活と遠くてイメージが湧きにくい企業

反対に、誰もが知る人気企業は少なくなります。なぜなら自社募集だけで就活生がたくさん集まるので、あえてエージェントを利用する理由がないからです。

【裏事情】採用すると成功報酬がかかる

採用企業は、就活エージェント経由で紹介された学生を採用すると「一人当たり約100万円」の成果報酬を払う必要があります。

そのため、就活エージェントに頼っている企業のほとんどは、自社だけでは、就活生からの応募が十分に集められない中小企業の割合がどうしても多くなります。

一部の人気企業もエージェントを利用してはいますが、自社採用ページにたくさん応募がくるので、一般レベルの就活生は採用されません。人気企業は、採用報酬100万円をエージェントに支払ってでも採用したいと思える優秀な学生を採用するために利用しています。

就活エージェントのデメリット②

市場価値に見合わない企業は紹介されない

就活エージェントでは、自身の就活市場価値に見合わないような人気企業を紹介されることはありません。理由は下記の通りです。

- 募集要件に合わない学生は紹介できない

採用企業側は「こういった人材が欲しい」という条件をエージェントに伝えて、就活生の紹介を依頼しています。なので、求める条件からズレた学生を紹介できません。 - 内定しない企業を紹介しても効率が悪い

就活エージェントは就活生が入社することで利益が出るので、ビジネス効率を上げるためにも、内定が出やすい会社を紹介する傾向にあります。企業の採用要件に当てはまらない場合は、エージェント社内選考で落とされるので、企業側には応募すらできません。

就活エージェント(人材紹介会社)は名前の通り、クライアント企業が求める“人材を紹介する会社”なので、求められない人材を紹介することはありません。

顧客が求めていない商品は紹介されない

就活エージェントは、採用企業が求める「こういう学生が欲しい」という採用条件にあった就活生を紹介するビジネスです。そのため、採用条件に合わない場合は、紹介してもらえません。

居酒屋で例えるなら「ビールを頼んだお客さんに、ワインを出さない」という単純な話です。ワイン業者が「あのお客さんに売ってよ!」と言っても、ビールが欲しいお客さんにワインは出しません。当然ですよね。

ビジネスである以上、お客さん(クライアント企業)が求めるものを提供するのは基本です。さらに、就活生とは一度キリの付き合いですが、クライアント企業とは継続して取引するので、なるべく良い関係性を続けたいに決まっています。

就活エージェントのデメリット③

ひどい担当者に時間と思考体力を奪われる

就活エージェントやめとけと言われる理由3つ目は、稀にいるひどい担当者に「時間と思考体力」を奪われるからです。商品である就活生をクライアント企業に入社させればビジネスが成立するのと、就活生とは一度きりの関わりなので、対応が悪質なケースもあります。

- 高圧的な態度で詰めてくる

- 一方的でしつこい電話連絡が来る

- 求人だけ送り、就活サポートをしない

- 紹介企業への応募や、内定承諾を強要する

- 都合良い情報や嘘で、内定先選択を誘導する

- マウントや根拠のない持論の押し付けをする

上記のような対応品質が低いキャリアアドバイザーと関わると時間が無駄になります。彼らの一方的な話や提案を「都度疑って判断」する必要があり「断わる理由の言語化」に思考体力が奪われることにも繋がります。

キャリアアドバイザーは余裕がないことが多い

キャリアアドバイザーは激務なケースが多いです。それこそ1ヶ月に100人以上の就活生とやり取りすることもあります。一人ひとりの状況を細かく聞いても覚えられません。1~2時間おきに新しい就活生と面談するので「どうせ全員に全力で向き合えない」となります。

実際、営業職であるキャリアアドバイザーが社内評価を上げるためには、就活生を内定させる必要があります。営業色の強い部署だと細かく進捗を確認されていることもあるので、一人ひとりに時間をかけられません。

面談数、応募数、選考通過数といった数値を部署ごとに可視化されて、営業成績が悪いと上司に詰められるケースもありますからね...

就活エージェントのデメリット④

無能なポンコツ担当者に足を引っ張られる

就活エージェントやめとけと言われる理由4つ目は、稀にいるポンコツ担当者に足を引っ張られることがあるからです。具体的に見ていきましょう。

- 連絡が迅速ではない(遅い、滞る)

- タスク漏れ、ミスが多い、品質が低い

- 相手に正しく伝わる日本語が書けない

- 就活ノウハウを体系的に理解していない

- 業界や職種、企業の知識が浅い(または古い)

このように仕事ができないキャリアアドバイザーが担当につくと、就活成功から遠のきます。歴史の偉人たちの名言にある通りです。

「真に恐れるべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

ナポレオン

「有能な怠け者は司令官に、有能な働き者は参謀にせよ。無能な怠け者は、連絡将校か下級兵士にすべし。無能な働き者は、すぐに銃殺刑に処せ。」

ハンス・フォン・ゼークト

キャリアアドバイザーにやる気があっても無能なら逆効果です。どんなに優しくて憎めない担当者でも、頼りにならないと感じたら担当変更しましょう。

極論、キャリアアドバイザーは誰でもできる

キャリアアドバイザーは、営業職の中でもハードルが低い仕事です。就活生の希望を聞いて社内システムに入力し、検索に出てきた企業を紹介すれば終わりです。

なにより学生向けサービスなので、敬語を話せる必要すらありません。そのため、就活生向けのアドバイザーは若い担当者が多いですね。大学生でもできます。

就活エージェントのデメリット⑤

通常応募の就活生より選考で不利になる

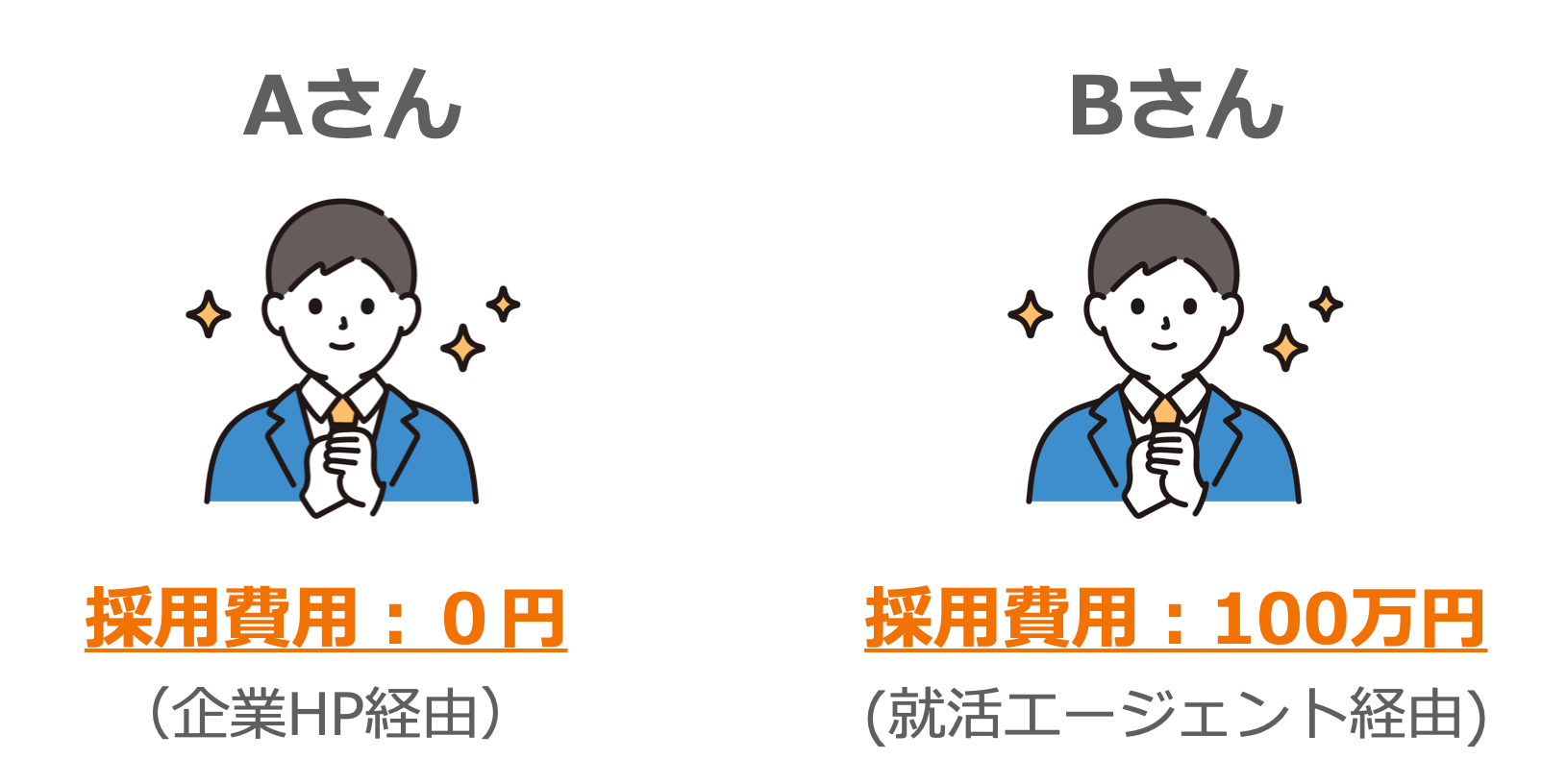

就活エージェントやめとけと言われる理由5つ目としては、通常応募と比べて成果報酬が発生する分、選考で不利になるからです。

全く同じ評価の就活生が2人いて1人しか採用できないとしたら、あなたならどちらを採用しますか?

十中八九、新卒採用責任者は、企業サイト経由の学生「Aさん」を採用するでしょう。採用費用の100万円は、安い金額ではありません。

優秀な人材を確保するためであれば、企業はいくらでもお金を払います。しかし、就活生は全員が等しく未経験。スキルにも差がないので、成果報酬があると採用ハードルが上がることは言うまでもありません。

もし行きたい本命企業群が明確に決まっているのであれば、就活エージェント経由ではなく、公式サイト経由で応募したほうが良いです。

就活エージェントのデメリット⑥

就職先選びにバイアスがかかる

就活エージェントやめとけの理由として、内定を獲得したときに「サポートしてもらったので断りにくい」「辞退するのが申し訳ない」と、就職先を決める軸が歪むことがあげられるでしょう。

特に、気が弱くて断るのが苦手な方にありがちですね。キャリアアドバイザーもそれをわかっているので、成績が良い担当者ほど、優しく接してくれます。

就活エージェントはこんな人におすすめ

就活エージェントは、求人紹介から選考対策までトータルサポートしてくれる無料サービスなので、全ての方に使うメリットが一定ありますが、特に、以下のような方におすすめです。

- 大手人気企業以外の優良企業を知りたい

- プロのアドバイスをもらいたい

- 一人で就職活動を進めるのが不安

- 就活に出遅れて内定をもっていない

- 企業ごとにESをいちいち出すのが面倒

就活エージェントは無料なので、上記の特徴に当てはまる形であればぜひ利用してみてください!

就活エージェントがおすすめな人の特徴①

大手人気企業以外の優良企業を知りたい

就活エージェントはあらゆる業種・職種・選考ルートを把握しているので、大手人気どころ以外で、あなたが知らない企業と出会えるチャンスがあります。

以下表は、東洋経済オンラインが出した「30歳の推定年収ランキングTOP10社」ですが、普段名前を聞かない企業ばかりが並んでいるのではないでしょうか。

※例としてわかりやすいので、平均年収を軸にしましたが、当然、選び方としては適切ではありません。

就活生は、TVCMでよく名前を聞くような有名企業にばかり応募する傾向にありますが、なかなか就活生の目に入りづらい企業にも優良企業はあります。

補足:法人企業は177万社あるので自力では限界がある

事実として、日本に法人企業は約177万社あるとされているので自力で集めるのは限界があります。(出典:令和3年 総務省と経済産業省による経済センサス-活動調査)

内訳を「従業員数」で分けると下記の通りで、10人未満の零細企業を除いても47万社ほどあります。

| 企業数(従業員数別) | |

|---|---|

| 1,000人以上 | 3,408社 |

| 100〜999人 | 42,221社 |

| 10~99人 | 419,774社 |

| 1~9人 | 約130万社 |

従業員1,000人以上の大企業でも3,000社以上。従業員100人以上の中小企業を含めると4万社を超えるので、なかなか企業を選ぶことは容易ではありません。

大手企業しか見ないならともかく、ほとんどの方は「従業員100~1,000人クラスの中小・ベンチャー企業」も候補に入るはずなので、就活エージェント利用の有無が勝敗を分けます。

就活エージェントがおすすめな人の特徴②

選考対策にプロのアドバイスをもらいたい

就活を効率的に進めるために、選考対策に慣れているアドバイザーに手伝ってもらいたい方にもおすすめです。例えば、履歴書の書き方や面接の受け答えなど、個別フィードバックを得られるので就活力が上がります。

実際のところ、就職活動の面接では似たような質問ばかりがされるので、事前に対策することが効果的です。

- あなたの強み、弱みは?

- 将来的なキャリアビジョンは?

- 学生時代に力を入れたことは?

- 就活の軸と具体的に見ている企業群は?

たいていの就活生は回答にボロがあるので、客観的に深掘りしてもらうことが重要です。友達やサークルの先輩だけでなく、就活対策に慣れているキャリアアドバイザーからも意見をもらえると良いでしょう。

就活エージェントがおすすめな人の特徴③

一人で就職活動を進めるのが不安

就活エージェントは就職活動全般をサポートしてくれるので、「一人で進めるのが不安」「なにから始めればいいんだろう」という初心者にこそおすすめです。

慣れている人でも効率的に進められます。わからないことが多い中「気軽に相談できるパートナーがいるかいないか」で就活の結果に大きく差がでますからね。

就活エージェントがおすすめな人の特徴④

就活に出遅れて内定をもっていない

就職活動に出遅れたために、まだ内定を持っていない方におすすめです。実際に筆者も学生時代、週5~6でアルバイトをしていたこともあって、大学4年生の春までなにもしていませんでした。

就活エージェントは、企業や他の学生の動きも把握しているので、あなたの今の状況と照らし合わせた上で、どこから手をつけたら良いか最適なアドバイスをしてくれます。

最短で2週間ほどあれば内定を取ることができるので、早めに内定をとっておきましょう。内定が一つでもあると余裕を持って就活ができるのでおすすめです。

就活エージェントがおすすめな人の特徴⑤

企業ごとにESをいちいち出すのが面倒

就活エージェントは、履歴書一枚出せばすべての企業に応募できるので、企業ごとに合わせたエントリーシートをいちいち書くのが面倒な人にもおすすめです。

特に、いろいろな会社に応募している状態だと、志望動機欄にびっしり文字を書くことを苦痛に感じる方も多いと思いますが、少なくともエージェント経由であれば、志望動機を細かく聞かれることはありません。

なぜなら、採用企業側も「エージェント側に紹介されて応募した」というのを理解しているからで、仮にされるとしても「どういったところに興味をもったか」くらいです。

就活エージェントの選び方

就活エージェントとひとくちに言っても何十社もあり、それぞれ特徴や得意分野がバラバラなので「あなたに合うエージェントはどこか」で見極めることが大切です。具体的には、以下のようなポイントで選びましょう!

- 志望業界・職種に強いか

- 大手と中規模のどちらも使う

- 就活サポートが充実しているか

- 口コミ評判が悪くないこと

- 無駄な対面面談をしようとしないか

- 複数併用して担当者を見極めること

- 合わなければ別エージェントを使う

それぞれ順番に説明していくので、ブラックな就活エージェントを避け、自分に合ったところを選ぶヒントにしてくださいね!

就活エージェントの選び方①

志望業界・職種に強いか

就活エージェントは得意領域がそれぞれ異なっているので、まずは、あなたが志望している業界企業の求人をたくさん持っている就活エージェントを選びましょう!

なぜなら、たとえ全体で求人数が多かったとしても、あなたが志望している業界によっては、あまり目ぼしい求人を持っていないケースがあるからです。

その場合、その業界は就活エージェントにとってあまり注力されていない領域なので、担当者も詳しくないケースが多く、効果的なサポートには期待できません。

そのため、必ず、あなたが志望している業界に強い就活エージェントを選ぶようにしてください。

もし「業界を絞らずに幅広くみたい」という状態なら、一旦は幅広い業界の求人を持っている、大手総合型を利用するといいですよ!

就活エージェントの選び方②

大手と中規模からバランスよく選ぶ

就活エージェントには、求人数が豊富な「大手」と、面倒見が良い「中小規模」の2種類あるのでバランスよく併用しましょう。強み(◯)と弱み(×)を整理すると下記の通りです。

| 大手 | 中小規模 |

|---|---|

| ◯求人数が豊富 ◯人気企業の特別選考ルートあり | ◯就活弱者の支援に強い ◯書類添削や面接対策の面倒見が良い |

| ×サポートに時間をかけてくれない | ×誰もが応募したがるような優良求人は少ない |

上記のように、両方とも一長一短なので、できるだけ併用して使うようにしましょう。

ただ、大手規模の就活エージェントは、多くの就活生が登録しているので、あなたの学歴やガクチカが優れていないと埋もれてしまいやすい傾向にあります。さらに、一人のキャリアアドバイザーが100人近くの就活生を担当することもあるので、就活サポートに時間をかけてはくれません。

そのため、あまり就活に自信がなく、面接もことごとく落ちてしまっているような方は、まずは中小規模の就活エージェントにいくつか登録して、徹底的にサポートしてもらってください。

- 就活強者(自信あり)

→自分で採用HPからエントリー - 就活は平均くらい

→大手と中小エージェントを併用 - 就活弱者(自信なし)

→まずは中小エージェントで相談

最低でも2社は利用して担当者との相性や、紹介求人を見極めることをおすすめします。たくさん比較することでより良いパートナーを見つけてください!

就活エージェントの選び方③

就活サポートが充実しているか

就活エージェントを選ぶポイント3つ目は、就活サポートの充実性です。

そもそも就活サポートは、就活エージェントを利用する最大のメリットであり、自己分析のやり方や、ES添削に面接対策など、あなたの段階に応じたアドバイスをもらうことができます。

特に、就活エージェント経由で応募する企業であれば、その企業(の担当者)に合わせた志望動機や自己PRを一緒に練り上げることで、選考通過率がグッと上がります。

ただ「担当者がどれくらい面倒を見てくれるか」は、担当者の忙しさや面倒見の良さ、そしてあなたへの期待値に依存するところが大きいです。

そのため、何人かに相談したうえで、一番あなたの状況に寄り添い、有益なアドバイスをしてくれるキャリアアドバイザーを見極めるようにしてくださいね。

ちなみに、大手だと担当者一人あたりが見る就活生が多くてなかなか時間を割けないので、中小規模の就活エージェントのほうが面倒見が良いケースが多いです。もちろん一人によりますが。。

就活エージェントの選び方④

口コミ評判が悪くないこと

就活エージェントは、大手企業が運営するものから個人レベルの事業者まで多くの会社があるので、あらかじめ信頼できる口コミを集めてからにしましょう!

実際のところ、社会人ではなく学生を相手にしていることから、威圧的な態度をとるコンサルタントも多く、内定を取るやいなや「早く承諾するように」などとしつこく連絡をする方もいます。

このように、就活生を企業側に売り飛ばすための「商品」としか捉えていないブラック就活エージェントを避けるためにも、事前に口コミはしっかりとチェックしておきましょう。

ちなみに就活エージェント公式サイトにある口コミは、都合の良いものばかりが集められているので、鵜呑みにしないよう注意してくださいね!

就活エージェントの選び方⑤

無駄な対面面談をしようとしないか

5つ目のポイントは「無駄な対面面談をしようとしないか」です。

近年はコロナの影響でオンライン前提のエージェントが中心ですが、中には「対面の方が◯◯さんをよく理解できるから」などどいい、就活生に来社を求めるようなエージェントもいるので注意してください。

そもそも対面でなければならない理由は本来一切なく、単純に学生を目の前に来させた方が説得しやすい(その場の空気感で流しやすい)かつ断られにくくできるから呼んでいるのです。

実際に心理学でも、一度要望に従わせることでそれ以降断りにくくなる効果があるとされており、その場で情報登録をさせて、怪しい求人にもどんどん応募させ、学生側が断るための隙を与えず、そのまま収益化に繋げるための営業テクニックなので騙されないように注意してください。

就活エージェントのサポートに、対面でなければならない理由は全くないので、オンラインで完結するところを利用しましょう!

就活エージェントの選び方⑥

複数併用して担当者を見極めること

6つ目の選び方のポイントは、就活エージェントは1社に依存せず、複数併用して担当者を見極めることです。

なぜならキャリアアドバイザーは社会人経験のない学生を相手にしていることもあり「学生に毛が生えたレベルの三流社会人」が多いからです。(優秀な方は、法人担当や社会人向けアドバイザーをやるので)

実際に、キャリアアドバイザーがやる仕事といえば、就活生の話をニコニコ傾聴したうえで、自分の経験に基づいた主観的なアドバイスをして、社内にある求人をテキトーな理由で紹介するだけです。極論、やろうと思えば誰でもできます。

以下のような観点でしっかりと見極めてください。

担当アドバイザーのレベルを見極める方法

就活エージェントは、学生を相手にすることもあって、若くて経験が浅い担当者が出てくることがあります。下記ポイントで「信頼に足るアドバイザーか」を判断してください。

- 本来期待される動き

-

- 希望に沿った求人を紹介する

- 納得のいく紹介理由を説明してくれる

- 頼まれなくても価値提供する(選考対策や面接後フィードバックなど)

- 企業ごとの違いや特徴、選考基準を共有

- 低レベルなアドバイザーの動き

-

- 時間や対応にだらしない

- なぜか上から目線の対応をする

- 価値提供をせず、連絡役に徹する

- 理由なく希望と異なる求人を紹介する

就活エージェントは、学生向けサービスということもあって「社会人向けの転職アドバイザー」としては活躍できない新人社員が担当に就くケースがあります。ハズレも多いので注意してください。

極論、就活生の話をニコニコ聞いて、検索して出てきた求人を紹介するだけなので、誰でもできちゃうんですよね。

- 初回面談で深掘りしてくれるか

- あなたのペースに合わせてくれるか

- 業界構造と就活市場の動向に詳しいか

- 各企業の事業戦略と内部事情に詳しいか

- 応募企業のネガティブ面も教えてくれるか

- キャリア相談や面接対策に時間をかけるか

- 長期的な市場価値の高め方を考えてくれるか

上記の要件を満たしたコンサルタントであれば、あなたの適正やニーズ、そして企業側の戦略と内情を踏まえたベストなキャリアを提案をできるかもしれません。

キャリアアドバイザーは資格を必要としないので、稀にヤバい人もいます。ハズレを引いたら担当変更してもらいましょう!

就活エージェントの選び方⑦

合わない担当者は変更すること

キャリアアドバイザーは、そもそもイマイチな担当者が多い上、さらに相性もあるので、合わないと感じたら別の就活エージェントを利用しましょう。

担当変更をしてもらうのもありですが、場合によっては「面倒でやりにくい就活生」と思われ、最低限の求人紹介しかされなくなる可能性があるので、どちらにせよ、他エージェントも試すようにしましょう。

担当変更依頼の例文

お世話になっております。

◯◯大学の△△(あなたの名前)です。

現在、××様(担当者の名前)に担当についていただいておりますが、できれば担当アドバイザーの変更をお願いできないでしょうか。

ご提案いただく求人やアドバイスに方向性の違いを感じておりまして、他の方にサポートしていただきたいと考えている次第です。

お忙しい中大変恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

△△(あなたの名前)

就活サービス一覧とおすすめ

就職活動を成功させるためには、就活サービスを使いこなすことが重要です。分類別におすすめできるサービスを紹介していくので、ぜひ気軽に利用してみてください。(どれも無料です)

| 一覧 | サービスの特徴とおすすめ |

|---|---|

| 就活サイト | 就活全体感が掴める。定期的に説明会案内が来るので要チェック ・マイナビ、リクナビ ・ワンキャリア |

| 就活エージェント | 個別サポートで就活力が上がる(選考対策や特別ルート案内あり) ・キャリアチケット ・doda新卒エージェント |

| 逆求人サイト | 企業スカウトで可能性が広がる(就活後期では持ち駒を増やせる) ・ABABA ・オファーボックス |

| OBOG訪問 | 社会人に幅広く相談できる(企業内情調査や就活体験、選考対策等) ・マッチャー ・dodaキャンパス |

| 体験談・ES閲覧 | ESや面接で聞かれる設問などの情報収集に利用できる ・就活会議 ・unistyle |

| 長期インターンサイト | 就活が有利になる長期インターン求人を探せるので余裕があれば ・Wantedly ・ゼロワンインターン |

さらに詳しく各サービスを解説していきます。利用料金がかかるものはないので、気になるものから登録してみてください!

就活エージェント(25卒向け)

就活エージェントでは、担当アドバイザーが就活全般のサポート・求人紹介をしてくれます。いわば塾講師のようなもので、就活を効率的に進められます。

| 順位 | 就活エージェント | おすすめ度 | コメント | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

1位 | キャリアチケット | ★★★★★ 5/5 | 年間13万人(就活生の約1/4)が利用 オリコン紹介企業満足度No.1の実績あり | 詳しく見る |

2位 | キャリセン就活エージェント | ★★★★★ 5/5 | 累計6万人の就活支援ノウハウあり 比較的経歴の長い担当者がフルサポート | 詳しく見る |

3位 | キャリアスタート | ★★★★☆ 4/5 | 最短2週間のスピード内定が可能! とにかく内定をとって安心したいなら | 詳しく見る |

| 4位 | doda新卒エージェント | ★★★★☆ 4/5 | 年間14万人以上が登録※2023年実績 ベネッセとパーソル運営で企業数が多い | 詳しく見る |

| 5位 | DIG UP CAREER | ★★★★☆ 4/5 | 首都圏特化!最短2週間のスピード内定 自己分析、ES添削、面接対策を全て実施 | 詳しく見る |

6位以降の比較表

| 順位 | 就活エージェント | おすすめ度 | コメント | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

| 6位 | キャリアパーク就活 | ★★★★☆ 4/5 | 自信がない方向け。ホワイト企業多数 優良企業の紹介と就活支援力に定評あり | 詳しく見る |

| 7位 | リクナビ就職エージェント | ★★★★☆ 4/5 | 担当者はリクルート新卒の就活強者 大手なので時間はかけないが求人は豊富 | 詳しく見る |

| 8位 | マイナビ新卒紹介 | ★★★☆☆ 3/5 | 新卒利用者数No.1のマイナビが運営 大手もあるが、日系中小企業がやや多め | 詳しく見る |

| 9位 | GoodFind | ★★★☆☆ 3/5 | ややハイスペ就活生向け メガベンチャー/外資大手狙いならおすすめ | 詳しく見る |

| 10位 | MeetsCompany | ★★☆☆☆ 2/5 | 少人数の座談会イベントを実施! 就活仲間を作るにもおすすめ | 詳しく見る |

| - | 就職エージェントneo | ★★☆☆☆ 2/5 | 自信がない方向け。累計4万人の内定を支援 支援実績15年のノウハウで就活スキルUP! | 詳しく見る |

| - | LHH就活エージェント | ★★☆☆☆ 2/5 | オリコン顧客満足度No.2の実績あり 障害者雇用専門の就活支援も実施している | 詳しく見る |

上記の3エージェントは大手でバランスが良いので一旦相談してみることをお勧めします。

大手で安定感はあるものの、担当者との相性はあるので、複数登録して見極められると良いですね。

逆求人・スカウトサイト

企業側からのスカウトなので、優位に選考を進められるのと、思わぬ可能性が広がることがあるのでお勧めです。勢いのあるベンチャー企業を中心に、人材採用に力を入れた企業と出会いやすい傾向にあります。

| 順位 | サイト名 | おすすめ度 | 企業数 | 学生数 | コメント | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

1位 | オファーボックス | ★★★★★ 5/5 | 1.2万 以上 | 19万 以上 | 利用企業も利用者数もNo.1 入社でお祝いギフトがもらえる | 詳しく見る |

2位 | ABABA | ★★★★☆ 4/5 | 700 以上 | 2万 以上 | 最終選考で落ちた人向け 就活終盤で威力を発揮するサービス | 詳しく見る |

3位 | キャリアチケットスカウト | ★★★★☆ 4/5 | 非公開 | 5万 以上 | 価値観診断からマッチング エージェント最大手のレバレジーズ運営 | 詳しく見る |

逆求人サービスの多くは「テンプレ一斉送信の案内メール」を送るだけの“スカウトもどき”というのが現状ですが、上記サービスであれば、採用担当者が一人ひとりのプロフィールを見て連絡する設計になっているので、内定につながりやすい傾向にあります。

これ一つで十分というサービスはないので、より多くの企業人事に見つけてもらえるよう、いくつか登録しておきましょう!

OB/OG訪問サービス

OBOG訪問は企業の一次情報を得るためにも必ずすべきです。他にも、就活体験から選考対策まで幅広い情報収集に活用できます。目安は10回以上ですね。

| 順位 | サービス名 | おすすめ度 | コメント |

|---|---|---|---|

1位 | マッチャー | ★★★★★ 5/5 | 会社や大学単位で探せる ややOBOGの質は低いが人数が多い |

2位 | ビズリーチキャンパス | ★★★★☆ 4/5 | 同じ大学のOB/OGを探せる 定期的にイベントも実施されている |

3位 | yenta | ★★★★☆ 4/5 | 優秀人材(役員や社長)も稀にいる 本来OBOG訪問向けではないがおすすめ |

マッチャーは、OBOG訪問され慣れた社会人が多いのでやりとりがスムーズなのと、他の学生からのレビューを見れるので、初心者でも安心できます。(営業目的の人材紹介会社のポンコツ内定者が多いことが残念ですが、総じて使いやすいサイトです。)

yentaは、もともと社会人向けのビジネスマッチングアプリですが「ランチご馳走するので就活相談させてください!」とでも言えば、だいたい会えます。

やたら意欲的にアピールしているOBOGは「会社で活躍できていない側の社員・内定者」が、承認欲求を満たすために登録することが多く、自分の成功体験に依存した再現性のないアドバイスが多いので注意してください。また一部、出会い目的の社会人もいます(レビューしている学生の性別を確認すると面白いですよ)。

誰に何を相談してどういった情報を引き出すべきかを考えながら使ってください。その思考力がないと社会では活躍できません。

就活体験談・ES閲覧情報サイト

就活は情報戦です。仕事でも同じですが、知識と経験がない以上、参考資料をもとに進めた方が遥かに効率的なので、事前にブックマークしておきましょう。

| 順位 | サービス名 | おすすめ度 | コメント |

|---|---|---|---|

1位 | ワンキャリア | ★★★★★ 5/5 | 企業通過ESと面接内容がわかる 独自イベントもあるので登録必須 |

2位 | みん就 | ★★★★☆ 4/5 | 歴史が長い大手情報サイト 利用者が多いので登録ESも多い |

3位 | ユニスタイル | ★★★★☆ 4/5 | 内定者のES60,000以上が掲載 業界によってはやや少ない場合も |

ワンキャリアはややレベルの高い学生向けではありますが、倍率の高い企業で通過したESを見ることができるのでおすすめです。

自身が受けたい業界や企業群を通過したエントリーシートの内容を見て、レベル感を掴んでおきましょう。

参考に作成したら、chatGPTや先述した就活エージェント、OBOGにに添削してもらいましょう。

長期インターン求人掲載サイト

就職活動を有利に進めるためには長期インターンもおすすめです。会社で働く経験ができるので、志望動機やガクチカも作りやすくなります。

| 順位 | サービス名 | おすすめ度 | コメント |

|---|---|---|---|

1位 | Wantedly | ★★★★★ 5/5 | 求人掲載数2万件以上 気軽に話を聞けて、体験談も豊富! |

2位 | インフラインターン | ★★★★☆ 4/5 | 求人数7,000件以上! 質が高いものから気軽なものまで幅広い |

3位 | ゼロワンインターン | ★★★★☆ 4/5 | 求人数は1,500件以上。質が高い 就活向きの有給インターンが多めな印象 |

Wantedlyは、ビジョンややりがいを軸に仕事を探せるベンチャー特化のサイト。他サービスと違って企業側が無料で掲載開始できるので、掲載数が圧倒的です。

インフラやゼロワンインターンは、企業側が掲載料を支払う必要がある(年間60万円近く)ので、求人数はやや減りますが、大量採用に向いた職種(営業やライター)が多くあります。そのため、未経験でも始めやすいのが特徴です。

時給ではなく「どんな体験ができるのか」で選びましょう。より有意義にするポイントは下記記事でも解説しています。

就活エージェントを活用する方法

就活エージェントに登録後、担当コンサルタントと面談をして、求人を紹介してもらうことになりますが、効果的に活用するために以下のポイントを押さえておきましょう。

- 就活用のメールアドレスを作る

- ガクチカと希望条件を事前に整理しておく

- 就活アドバイザーにはこまめに返信する

- 推薦文の内容は必ず確認する

- むやみやたらに求人へ応募しない

- 面接でどのような質問がされるかを聞く

- 選考企業の情報は口コミサイトでも集める

- 言いなりにならず自分の頭で判断する

- 担当者と合わなければ担当変更を依頼する

- 就活エージェントは1社だけに依存しない

では一つずつ紹介していきますね!少し長くなりますが、しっかりと押さえていきましょう!

就活エージェントを活用する方法①

就活用のメールアドレスを作る

就活エージェント・サイトに登録すると、求人や選考の連絡がたくさん送られてくるので、就活活動用のアドレスを作成しておきましょう。(作るなら「Gmail」がおすすめです)

登録している就活サービスの種類や数にもよりますが、多いと1日に20~30件のメールが送られてくることもあるので、他の連絡が埋もれてしまいかねません。

就活用のアカウントを作成していた場合、就活を終えたらそのアカウントを使わなければいいので、退会の必要がないというのもおすすめポイントです。

就活エージェントを活用する方法②

ガクチカと希望条件を面談前に整理する

就活エージェントとの面談時間で、あなたの希望をより正確に伝えることができるように、下記3点はあらかじめ整理しておきましょう。

- ガクチカ

- 就職先に希望する条件

- 履歴書

1つ目の「ガクチカ」は、口頭で説明できるくらいに言語化しておけば大丈夫です。

ただ後述しますが、ここで伝えた内容が「就活エージェントから採用企業に提出される推薦文」に反映されるので、できるだけ整理しておきましょう。

2つ目の「就職先に希望する条件」はまだ考えきれていなければ、担当コンサルタントと一緒に相談する形でも構いません。

その場合、あなたに似た価値観を持つ方の就活実績をもとに、いくつかのパターンを提案してくれるはずです。(とはいえ、業種や仕事内容くらいは目星をつけたいですね!)

3つ目の、履歴書は、求人に応募するためにも必要ですが、担当コンサルタントが添削をしてくれることが多いので、なるべく用意するようにしましょう。

これまでのガクチカや学歴に嘘をつくことは絶対にやめてください。もし就活後にバレたら、内定・入社が取り消されることもありますし、何より嘘をついたという過去があなたを一生苦しめることになります。ただ、自身の学歴やガクチカを魅力的に見せたいという気持ちは非常にわかるので、嘘にならない範囲で、細かい言い回しや表現の工夫をするに留めてください。

就活エージェントを活用する方法③

就活アドバイザーにはこまめに返信する

キャリアアドバイザーの提案や連絡にはこまめに返信をするようにしましょう。就活を本気で考えていることを示すことで、彼らの中での優先度が高まります。

なぜなら、キャリアアドバイザーにとっては、サポートしている就活が就職成功することが「仕事の成果」となるので、 より成功しそうな方に時間をかける傾向があるからです。

もし単位があまり取れていなくて授業数が多いと時間を取りにくいかと思いますが、あまり返信をしないと見捨てられる可能性もあるので、遅くとも24時間以内には返しましょう。

就活エージェントを活用する方法④

推薦文の内容は必ず確認する

キャリアアドバイザーは企業側に就活生を紹介するとき、履歴書の前に「推薦文」を添えて提出するのですが、その内容は必ず確認してください。

ほとんどの場合で推薦文は1番最初に記載しているので、もしその内容が事実と異なったり、表現のニュアンスがいまいちだったりすると選考で不利になります。

一方で、多少経歴が荒れている求職者であっても、キャリアアドバイザーが絶賛している方であれば、履歴書やガクチカで表現されない人柄に期待してお会いしたくなることもあるものです。

就活エージェントを活用する方法⑤

むやみやたらに求人に応募しない

書類が通りにくい就活ではよくあるケースなのですが、就活エージェントから推薦されてくる求人をよく見ずに、思考停止で応募するのはやめてください。

理由は、書類が通って面接することになったあと、モチベーションが湧かないまま面接を受けることになり後悔するからです。(当日無断欠席する方も多いです。。)

リクルートをはじめとした大手就活エージェントだと、登録条件に合わせて自動で求人がリコメンドされるのですが精度はそう高くないので、一つひとつしっかりと見極めるようにしてくださいね!

就活エージェントを活用する方法⑥

面接でどのような質問がされるかを聞く

面接前に「面接ではどのような質問がされるのか」を必ず聞いて対策するようにしてください。就活エージェントは就活のプロなので、面接で聞かれる質問パターンをノウハウとして必ず保有しています。

それこそ、あなたが受ける面接で、「他の就活生がされた質問内容」を把握していることもあります。(担当コンサルタントは、面接直後の就活生に電話をかけて、された質問をヒアリングしていることが多いので)

さらに、その業界ならではの選考アドバイスをもらえることがありますし、面接練習に付き合ってくれることもあるので、気軽に頼ることをお勧めします。

補足:面接質問はパターン化されているケースが多い

就活の面接では、一次面接では人事担当が、二次面接では現場の管理職が面接官を務めることが多いですが、誰に対しても同じ質問をしているケースが多いです。

理由は、面接官目線で考えればわかりますが、同じ質問を複数の候補者にぶつけることで「比較」できるようにしたいからです。(採用ミスを減らす有効な方法として知られています。)

特に、人事が面接官をする一次面接ではほぼ100%同じ質問がされています。(面接内容を次の面接官に伝わるように管理ツールに記載するのですが、フォーマットが決まっていることが多いので。)

そのため、就活エージェント側に「その企業のN次面接では、どのような質問がされたのか」を聞いて、事前に対策しておきましょう。

就活エージェントを活用する方法⑦

その企業を退職した人から一次情報を集める

企業への意向が固まってきたら必ず、その企業を退職した人からの一次情報を集めるようにしてください。以下に記載するような情報は信じてはいけません。

- 口コミサイトに書いてある情報

→人事部によって対策されています。私も過去対策していました。 - 面接で採用担当から聞いた情報

→嘘です。ポジショントークしかしません。 - 就活エージェントから聞いた情報

→就活エージェントが企業側を悪くいうことはありません。あっても隠します。 - その企業の評判記事

→特定の会社を事実に基づいて非難することは「名誉毀損」に該当して訴訟される恐れがあるので、本当に悪いことは書けません

そのため、内定先が本当に信用できるかどうかは、その企業を退職した人にヒアリングするようにしましょう。ちなみに、新卒向けのOB訪問ツールでいえば「マッチャー」がおすすめです。

就活エージェントを活用する方法⑧

言いなりにならず自分の頭で判断する

基本的に就活エージェントは就活生側にとって親身に接してくれますが、企業から報酬をもらうというビジネスモデル上、企業側の味方になりやすい構造にあります。

例えば、内定を2社からもらったとき、多少社風があっていなかったとしても敢えて言わず、マージン額の高い『年収が高い企業』をお勧めしてくることもあるかもしれません。(というかほぼ100%そうなります。)

そのため、思考停止で信じ切って全てを鵜呑みにするのは危険です。

就活エージェントを活用する方法⑨

担当者と相性が合わないと思った場合は担当変更を申し出ること

キャリアアドバイザーも人間なので相性があります。

例えば、ぶっきらぼうな性格の担当者もいれば、 温和で人当たりの良い担当者もいます。また、経験が浅い担当者もいれば、専門性が高く非常に経験が豊富な担当者もいるものです。

就活はあなたの人生を左右する非常に大事な事柄なので、少しでも合わない・物足りないと思った担当者は変更してもらいましょう。

ちなみに、例えば『専門知識が浅く、頼りない』と伝えれば、より専門性が高くて経験豊富なコンサルタントが出てくるケースが多いので、遠慮なく変更を申し出ましょう。

就活エージェントを活用する方法⑩

就活エージェントは1社に依存しない

就活エージェントは1社だけに依存せず、複数社併用しましょう。なぜならば、保有している求人がそもそも違いますし、担当コンサルタントによってアドバイスの内容が違うことがあるからです。

人間は心理的めんどくささのあまり、シンプルにしようとする傾向にありますが、少ない選択肢の中からの意思決定はミスにつながりやすい、という統計結果もあります。

そのため、求人の幅を広げるためはもちろん、より多くのコンサルタントからアドバイスをもらい失敗しない判断をするためにも、最低3社以上は併用することにしましょう。

補足|よくある質問と就活ノウハウ

最後に、就活全般に関するノウハウをFAQ(よくある質問と回答)形式でまとめていきます。少しでも参考になれば幸いです。あなたの就活がうまくいくことを祈っています。

<就活エージェント関連>

- 就活エージェントとは?

- 就活エージェントはなぜ無料?

- 就活エージェントの仕組みは?

- 就活エージェントのメリットは?

- 就活エージェントのデメリットは?

- 就活エージェントは複数利用すべき?

- 就活エージェントは何社利用すべき?

- 就活エージェント利用の流れと活用方法

<仕事の選び方>

- やりたい仕事がない場合どうすれば?

- そもそも仕事の選び方を教えてください

<面接対策について>

- 面接でよく聞かれる質問

- 逆質問やOB訪問で聞くべき質問

Q. 就活エージェントとは?

就活エージェントとは、人材を採用したい企業と、企業に就職したい就活生をマッチングさせる人材紹介サービスのことです。就活のプロが間に入り、双方にとって最適な組み合わせを実現します。

- 就活生側にしてくれること

-

- 企業の紹介

- 企業側への推薦

- 選考対策(書類、面接)

- 選考結果のフィードバック

- 優秀なら給与交渉も可能(望みは薄いが)

- 採用企業側にしていること

-

- 人材紹介

- 求人票作成、改善提案

- 就活生側へのプッシュ

- 各種調整

就活生は無料で利用できます。実績から培われた就活ノウハウを得ることができるので、情報収集のためにも登録することをおすすめします。

Q. 就活エージェントはなぜ無料?

就活エージェント(有料職業紹介事業者)は、職業安定法によって「求職者から手数料や報酬を受けてはならない」と定められているからです。

(手数料)

引用元:職業安定法32条の3第2項

第三十二条の三 第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

一 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

二 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

○2 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

Q. 就活エージェントの仕組みは?

就活エージェントでは、就活生には無償で企業紹介と就活サポートをおこなう一方で、就活生が企業に採用された場合に、採用企業から報酬を受け取っています。

Q. 就活エージェントのメリット

就活エージェントのメリットは下記の通りです。実は筆者も就職活動の時に使いましたが、特にマーカーで強調したところに大きな意義を感じました。

- 代わりに企業を探してくれる

- よく知らない業界や企業を知れる

- 知名度が低い隠れ企業の情報を知れる

- サボりがちでも就職活動が前に進む

- 自己分析、エピソードの言語化が進む

- 選考エントリー(ES)の手間が省ける

- ES添削や面接対策で選考通過率があがる

- お祈り理由がわかるので次に活かしやすい

- 担当者次第で企業に強く推奨してくれる

- 就活市場でのいまの評価を客観的に知れる

これらの就活サポートを全て無料でしてくれるので、何から始めていいか困っている就活生にとっては、これ以上ない頼もしい仲間かもしれません。

Q. 就活エージェントのデメリット

就活エージェントは、無料でいつでも利用をやめられるので、明確なデメリットはありません。ただ、使い方や相性次第では、必ずしも恩恵を受けられるとは限らないので、その点は認識しておきましょう。

- 人気企業の紹介は多くはない

- 応募が集まりづらい企業の紹介が多い

- 担当者と相性が合わないことがある

- 担当者がミスをしないとは限らない

- 通常応募と比べて不利になることがある

- 就職先選びにバイアスがかかる

Q. 就活エージェントは複数利用すべき?

必ず、複数利用すべきです。就活エージェントによって保有求人や対応の質が全く異なるので、いくつか登録して、比較するようにしてください。

Q. 就活エージェントは何社利用すべき?

就活エージェントは「3社」利用することをおすすめします。

実際に、エージェント利用者向けのアンケート調査(有効回答数1,515件)でも、利用社数に応じて最終的な満足度が大きく変わり、以下のことが判明しています。

- 1社だと満足度が低い

- 3社までは満足度が上がり不満率も下がる

- 4社以上利用しても大きな差がない

| 利用社数 | 満足 | 普通 | 不満 |

|---|---|---|---|

| 1社のみ | 66.5% | 24.5% | 8.9% |

| 2社 | 70.5% | 22.2% | 7.3% |

| 3社 | 74.3% | 20.6% | 5.1% |

| 4社 | 75.0% | 20.5% | 4.5% |

| 5社 | 74.0% | 22.0% | 4.1% |

このように、1社のみを利用した場合に比べて、3社以上を利用することで、「満足した割合が10pt近く高くなる」「転職に不満を持っている割合が半分になる」といった差が出ています。

ただ、4社以上利用してもあまり結果が変わらないのと、同時に多く併用すると連絡が大変になってしまうので「3社」をおすすめします!

Q. 就活エージェント利用の流れと活用方法

就活エージェントを利用する流れは以下の5ステップになります。活用ポイントと一緒に見ていきましょう。

サイト上で大学名や名前、志望業界といった基本情報を登録します。メールアドレスは就活専用のものを作っておきましょう。

- 就活エージェントは複数登録する

- 就職活動用のメールアドレスを作る

担当アドバイザーとの面談で、希望する業界や条件を伝えます。あなたの適性や就活力を知る目的で、将来の展望やガクチカを聞かれます。

- 事前に希望条件を整理しておく

- 経験を盛るとしても嘘にならない程度に

- 担当者と合わなければ変更する

- その後、担当者にはこまめに返信する

担当によってはES添削や面接練習をしてます。ただ「今のままでもどこかは受かる」と思われると時間をかけてもらえないので依頼しましょう。

- 自分から依頼する

- 面接の想定質問を事前に聞いておく

- フィードバックが少ない担当は変更する

あなたの希望する業界や適正に合わせて企業を紹介してくれます。ただ、希望でなくても、企業側の採用要件に当てはまっていると思えば理由をつけて紹介してくる担当もいるので、キッパリ断りましょう。

- 担当者に採用基準を聞く

- 応募時の推薦文を必ず確認する

- 他の就活生が見送られた理由を聞く

- よくされる質問と評価のポイントを聞く

- むやみやたらに求人へ応募しない

どのような選考結果でも面接の感想を教えてくれます。ただ、面接担当がツール上に記載した文章をコピペするだけのケースが多いので、見送りの場合は詳しく聞いてください。内定の場合は、書類のやり取りをしてくれます。

- 選考に落ちた理由は詳しく聞く

- 見送られた理由をもとに対策を依頼する

- 言いなりにならず、自分の意思で決断する

Q. やりたい仕事がない場合どうすれば?

やりたい仕事が見つからないのは、シンプルに知識と時間が足りていないからなので、しっかりと調査してじっくりと考えれば、必ず見つかります。

- どのような仕事があるかを知る

- 仕事を選ぶ基準を考えながら比較する

このように、悩まれている方の多くは、この世界にどのような仕事があるかを十分に知らないまま「自分にはやりたい仕事がない」と勘違いしているケースがほとんどです。

世界には、あなたの知らない仕事がたくさんあるので、しっかりと調査をして、じっくりと考えれば、興味の惹かれる仕事は必ず見つかります。

Q. そもそも仕事の選び方を教えてください

仕事の選び方は、以下の3ステップを順に進めながら選びましょう。

- Step1. 視野を広げて情報収集する

- Step2. 自分が大切にしている軸を知る

- Step3. 仕事を比較して選択肢を絞り込む

詳しくは、別の記事で詳しく解説しているので、興味があれば参考にしてください。

Q. 面接でよく聞かれる質問を教えてください

就職活動では以下のような質問をよくされるので事前に対策しておくことをおすすめします。

- 自己紹介、PR(1分)

- 仕事における強みと弱み

- 強みと弱みを発揮した経験や学び

- あなたの強みをこの会社でどう活かすか

- 周囲からどういった評価をされるか

- 自分を一言で表すと?◯で例えると?

- 学生時代に最も苦労したこと

- 学生時代に最も力を入れたこと

- 将来のキャリアビジョン

- 就活の軸と実際に受けている企業名

- 弊社を志望する動機

- 逆質問(なにか質問はありますか?)

上記全ての質問で「なぜですか?」「他にはありますか?」と3回聞かれても大丈夫なように対策をしておきましょう。

また、逆質問で「特にありません」と答えてしまうのは、思考力を疑われる(人生かかってるのに何も考えていない)ので、必ず準備して臨みましょう。

Q. 逆質問ではなにを聞けば良いですか?

詳しくは別記事「仕事の比較基準」で解説していますが、下記のような項目を聞くことで他社と比較できるようにしましょう。

- ①経営理念、社風への共感ができそうか

-

- 理念の浸透度合いを教えてください

- 御社らしい制度や文化を教えてください

- 御社ではどういった褒め言葉が使われますか?

- ②自分が価値貢献、強みを活かせそうか

-

- どういった強みを持つ社員が多いか

- 組織内で足りていない人材・スキルは何か

- 自分の強みである◯◯は活かすことができるか

- ③給与や評価、仕事内容は明瞭か

-

- 会社や組織のビジョンは何か

- ビジョン実現に向けた行動や仕組みはあるか

- 組織はどのような目標で動いているのか

- 個人目標の設定内容と、役割ごとの責任範囲

- 給与体系と評価制度

- 個人の貢献/失敗を可視化して判断する仕組み

- ④目標達成・成長実感を得られるか

-

- 個人目標の具体性と明確性

- どの行動が進捗に結びついたかが即座にわかるようになっているか

- 十分な時間とリソース提供、適切なサポートがあるか(初動3ヶ月のサポートなど)

- ⑤仕事は多様性や変化に富んでいるか

-

- 任せられる仕事内容の幅はどう変わるのか

- リスクを負った挑戦や失敗が許容された事例

- ⑥仕事の決定権が自分にあるか

-

- 組織や個人の目標はどのように決まるのか

- 労働時間、場所はどこまで好きに選べるのか

- 仕事内容や作業ペースはどこまで自由なのか

- ⑦社会や人の役に立つ感覚はあるか

-

- 仕事のやりがいを全て教えてください

- その仕事はどう社会に貢献していますか

- 貢献の実感はどう得ることができますか

事前に調査すべき項目

下記3項目は面接の逆質問では聞くことができないものなので、求人票なり口コミサイト、あるいはOB訪問を駆使して1次情報を集めるようにしてください。

- 勤務時間、業務負荷は多すぎないか

- 生活に必要十分な報酬は得られるか

- 一緒に働く上司や同僚は魅力的か