「将来の夢がない…聞かれたらなんて答えよう」「どうやって見つければいいの?」と悩みますよね。

学生時代の私も「将来の夢はなんですか?」と聞かれるたびに違和感を感じ、なんと答えるのが正解なんだろう?と考えを巡らせたものです。

前提として、将来の夢がまだなくても、焦って無理に作り出す必要はないと思っています。

小さい頃から「将来の夢は?」と、夢はあって当然かのような教育が行われるので勘違いしがちですが、夢はない方が一般的です。

むしろ恥ずべきは、”夢はあるべき”という固定観念に屈して自分自身を騙すことです。ない夢を無理に掲げる必要はありません。

これから多くのことに触れて視野が広がる中で、心から納得できる夢を見つけてください。

このページでは「夢がなくても良い理由」と「聞かれたときの対処法」を徹底解説します。

将来の夢がないことは至って自然

将来の夢がないことは至って自然なので、悩む必要はありません。ちなみに、20代中盤あたり(社会に出て数年経った頃ですね)を超えてくると圧倒的に多数派です。

- 夢はすぐ消えていくため

- 現実を知り、夢と言いにくくなるため

- 経験不足で視野が狭いため

運営者

運営者感覚的には「将来の夢がある」という大人は5%にも満たないと思います。

将来の夢がない理由#1

夢はすぐ消えていくため

そもそも同じ夢を持ち続けられるのは一握りの「才能と機会に恵まれた人」だけです。努力しても届かない夢にずっと向かい続けるのは賢くないですからね。

- 歌手になりたいけど、センスがない

- 弁護士になりたいけど、勉強が苦手

- スポーツ選手になりたいけど、運動音痴

といったように「なりたい!」と憧れを持ちつつも、自分の能力に限界を感じ、諦めていきますよね。変わらず夢を追い続けられるのは、ごく一部の恵まれた人か、諦めが悪すぎる人だけです。

将来の夢がない理由#2

現実を知り、夢と言いにくくなるため

ヒトは成長する過程で「自分の限界」を知っていくので、やりたいことができても、将来の夢にはしにくくなります。

- 自分には才能がないから無理だ

- 成功体験がなくて、できるか不安だ

- どうせ無理なのに頑張るのが恥ずかしい

といったように、失敗して傷つきたくなくて「どうせやっても無駄だ」と、自らの可能性に蓋をしてしまうからです。そして、多くの大人は「平凡でいい」と安定志向に流れます。

将来の夢がない理由#3

経験不足で視野が狭いため

夢がない最後の理由は「経験不足で視野が狭いから」です。知らないものを目指せる人はいません。

それこそ、イチロー選手や大谷翔平選手ですら「野球」を知らなかったら、あそこまでの才能や情熱を活かせていなかったでしょう。

そのため、夢を見つけるためにも、多くのことに挑戦してください。合う合わない、できるできないといった試行錯誤を繰り返すなかで「これだ!」と思えるものが見つかるはずです。視野を広げましょう。

将来の夢がない理由

ここまでのまとめ

反対に「将来の夢」を持っている人は、下記のどれかに当てはまっています。

- 昔からの夢を持ち続けている

- 才能と機会に恵まれていた

- 無理だとわかりつつも諦められない

- 夢がなくなってもすぐ新しく見つける

- 軽い気持ちで「夢」と誇大表現

- 自己客観視ができないポジティブ人間

- アクティブでやりたいことがすぐ見つかる

- たまたまコレだ!という夢を見つけた

高校〜大学生くらいだとほとんどが②で、少し話した知人を「友達」と言うような感覚で、少しやりたいことを「夢」と表現していることが多いです。

ちなみに、小さい子どもが夢を掲げやすいのは、まだ自分の限界を知らない成長過程だからです。「できるできない」の判断がつかないからこそ、自信満々に夢を語れます。

なので「夢がない」と悩むあなたは大人なのかもしれませんね。もう少し肩の力を抜いていきましょう。

将来の夢より“今やりたいこと”が重要

変化が激しい現代においては、いま見えている狭い世界から「将来のこと」を決めてしまうのではなく「今を全力で生きること」の方がずっと重要です。

- 将来どうなるかわからないため

- 今の積み重ねが未来を作るため

- キャリアの8割は偶然で決まるため

端的に言うと、変化が激しい現代では、未来のことを予測しても無駄になりやすいので、今を集中して可能性を広げようということですね。

将来の夢より“今やりたいこと”が重要な理由#1

将来どうなるかわからないため

そもそも未来のことは予測できないので数年先まで考えても不毛です。残酷なことに「専門家の予想ですらほとんど外れている」という統計があります。

心理学者フィリップ・テトロックの調査によると1980年~2000年にされた専門家の予測(3万件近く)はほとんどが外れていました。

さらに2011~2015年の追加調査でも、予測が当たるのは1年先が限界で、5年先になると全く当たらないとのことです。(出典:21世紀の啓蒙 上: 理性、科学、ヒューマニズム、進歩 (草思社))

このように、専門家ですら予測できないので、一般人である我々が「将来の夢」などと数年以上先を予測してもどうなるかは分かりません。それだけ変化し続ける時代だということです。

将来の夢より“今やりたいこと”が重要な理由#2

今の積み重ねが未来を作るため

スタンフォード大学卒業式でのスティーブ・ジョブズのスピーチを紹介します。主題は「Connecting the dots(点が繋がる)。つまり、一つひとつの経験が、未来のどこかで繋がるということです。

全文(和訳版)

自分の興味の赴くままに潜り込んだ講義で得た知識は、のちにかけがえがないものになりました。たとえば、リード大では当時、全米でおそらくもっとも優れたカリグラフの講義を受けることができました。キャンパス中に貼られているポスターや棚のラベルは手書きの美しいカリグラフで彩られていたのです。

退学を決めて必須の授業を受ける必要がなくなったので、カリグラフの講義で学ぼうと思えたのです。ひげ飾り文字を学び、文字を組み合わせた場合のスペースのあけ方も勉強しました。何がカリグラフを美しく見せる秘訣なのか会得しました。科学ではとらえきれない伝統的で芸術的な文字の世界のとりこになったのです。

もちろん当時は、これがいずれ何かの役に立つとは考えもしなかった。ところが10年後、最初のマッキントッシュを設計していたとき、カリグラフの知識が急によみがえってきたのです。そして、その知識をすべて、マックに注ぎ込みました。美しいフォントを持つ最初のコンピューターの誕生です。

もし大学であの講義がなかったら、マックには多様なフォントや字間調整機能も入っていなかったでしょう。ウィンドウズはマックをコピーしただけなので、パソコンにこうした機能が盛り込まれることもなかったでしょう。もし私が退学を決心していなかったら、あのカリグラフの講義に潜り込むことはなかったし、パソコンが現在のようなすばらしいフォントを備えることもなかった。

もちろん、当時は先々のために点と点をつなげる意識などありませんでした。しかし、いまふり返ると、将来役立つことを大学でしっかり学んでいたわけです。

繰り返しですが、将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。

だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。運命、カルマ…、何にせよ我々は何かを信じないとやっていけないのです。私はこのやり方で後悔したことはありません。むしろ、今になって大きな差をもたらしてくれたと思います。

「ハングリーであれ。愚か者であれ」 ジョブズ氏スピーチ全訳|日本経済新聞

要は、将来どう活きるかはわからないから、今やりたいことに全力を注げ、ということです。今を全力で生きているからこそ、次に活かせる学びに繋がり、経験が思わぬ形で繋がってくるのです。

将来の夢より“今やりたいこと”が重要な理由#3

キャリアの8割は偶然で決まるため

有名なキャリア理論の「計画的偶発性理論」においても、キャリアは偶発的な出来事で8割決まるので、目の前のことに向き合う重要性が説かれています。

- キャリアは偶然で8割が決まる

- 将来の夢や計画などではない

- 日々の行動とスタンスが良い機会を作る

例:なんだろう?やってみたい(好奇心)

例:とりあえず挑戦してみよう(冒険心)

変化の多い時代では「絶対にこの夢を叶える!」という目的意識に固執すると、目の前にある想定外のチャンスを見逃しかねません。現在に焦点を当てて、柔軟に考える姿勢が重要です。

さて、ここまで「将来の夢がなくて良い理由」を解説しました。

ただ、学業や就職活動といった進路選択では「将来の夢を言わなくてはならない」という状況に出くわすケースがあるので、対処法を体験談ベースで解説していきます。

将来の夢を聞かれたときの対処法

ここでは将来の夢を聞かれたときの対処法について解説していきます。私は状況に応じて、以下の3パターンから使い分けていました。

- まだ出会えていないので、探し中です!

- 幸せになること

- 死ぬときの後悔を少しでも減らすこと

将来の夢を聞かれたときの対処法#1

まだ出会えていないので、探し中です!

まず、おすすめなのが「まだ出会えていないので、探し中です!」と答えることです。

夢を見つけたいが、まだ見つけられていない。そして、自分が生涯かけて成し遂げたい事を見つけたい!と目をキラキラさせてアピールしましょう。

- 本気で熱くなれる夢が欲しい!

- でも、まだ見つけられていない><

- だから、色々挑戦して見つけていきたい!

- 逆に、熱い夢の話を聞かせてください!

上記のような流れで答えれば、無難に回避できます。もともとの質問(将来の夢は何か)には回答していませんが、ないものはないので仕方ありません。

「ありません」と端的に回答するよりずっとマシです。「探し中」と前向きに回答したうえで、「聞かせてください」と他者に焦点を替えることができれば、うまく逃げられます。

どのシーンでも利用できるのでおすすめ

下手に理屈を捏ね回さないので、一番丸くおさまる方法かもしれません。どのようなシーンでも使えます。

- 夢信者を敵に回しにくい

- 夢の必要性に同調する姿勢を出せる

- 話を聞かせてください!で好感度UP

- 周りに応援してもらいやすい

- 素直に悩んでいるアピールで好感度UP

- やってみない?と誘いをもらえることも

まだ見ぬ冒険にワクワクしている少年少女のように、美味しいご飯やスイーツを探す時のようなテンションで、楽しそうに話すことがポイントです。あなたの演技力に期待しています。

将来の夢を聞かれたときの対処法#2

幸せになること

次に「幸せになること」と回答するのもありです。幸せになりたくない人間はいないので、間違いではありません。どうしても何か答えを求められたら使いましょう。

ただ、当たり前の大前提なので、「幸せになることです。以上。」だけだと面白くはない(シラける可能性がある)ので、『自分が何に幸せを感じるのか』を細分化、言語化できるとベストです。

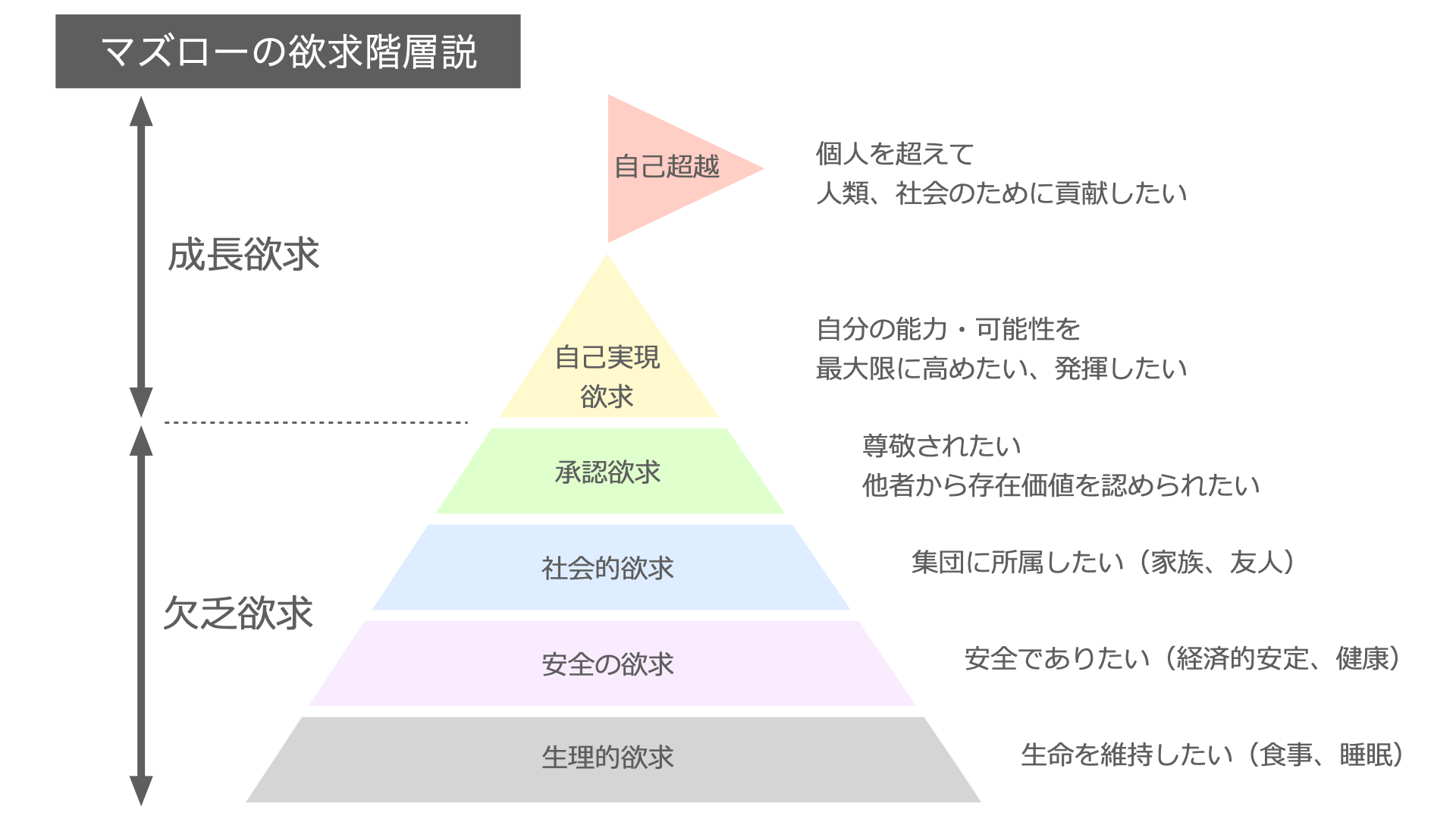

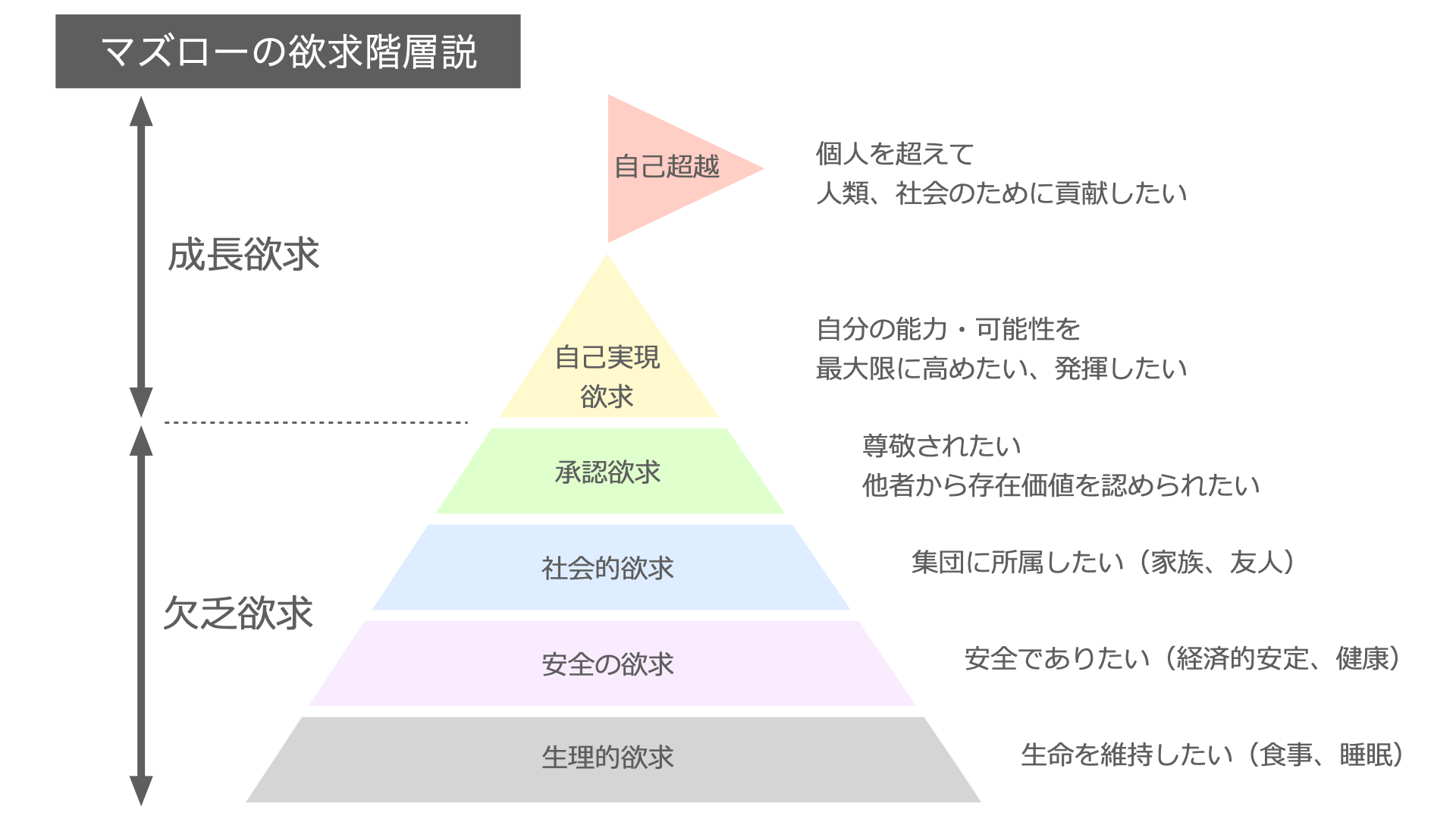

それこそ人間は、欲求が満たされたときに幸せを感じるので、欲求のフレームワークとして代表的な「マズローの欲求階層説」を用いるのも良いでしょう。嫌なことが何かを言語化して、それを回避するという考え方もありですね。

補足:マズローの欲求階層説とは

「マズローの欲求五段階説」とは、人間には五段階(+自己超越)の欲求階層があり「1つ下の欲求が満たされると、次の欲求を満たそうとする」とした理論です。例えば、ご飯がなくて餓死しそうな時に「友人が欲しい」とか「尊敬されたい」とは思いませんよね。

ちなみに、私は就活時に「自分はまだ、将来の夢(自己実現や自己超越)を抱けるほどには、低層の欲求が満たされていないので、少しずつ成長しながら満たしていきたいです!」と話していました。

将来の夢を聞かれたときの対処法#3

死ぬときの後悔を少しでも減らすこと

また「死ぬときの後悔を少しでも減らすこと」というのもおすすめです。意外と他者から共感されやすいので、よく使っていました。人間はどうせ後悔する生き物なので全部なくすことは難しいですが、減らしていくことはできるでしょう。

いくつか統計が取られているので紹介していきます。ピンとくるものがあれば使ってください。いずれもランキング1位から順に記載しています。

①死ぬ瞬間の5つの後悔

出典:死ぬ瞬間の5つの後悔(ブロニー・ウェア/著 、仁木めぐみ/訳)

- 自分に正直な人生を生きればよかった

- 働きすぎなければよかった

- 思い切って自分の気持ちを伝えればよかった

- 友人と連絡を取り続ければよかった

- 幸せをあきらめなければよかった

ここでは、自分の気持ち(願望)に素直になればよかった、といったものが多い印象ですね。もう一件、別の書籍から統計を見てみましょう。

②死ぬときに後悔すること25

出典:死ぬときに後悔すること25(著)大津 秀一(新潮文庫)

- 愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと

- 美味しいものを食べておかなかったこと

- 自分の生きた証を残さなかったこと

- 自分のやりたいことをやらなかったこと

- 行きたい場所に行かなかったこと

これらは、あなたとは世代の違う方々が、老人になってからした回答なので、あなたが同様の感情を抱くかはわかりませんが、多少は参考になるはずです。

そして「自分の場合、どんな後悔をしたくないだろう」と考えることで、あなたが大切にしたい価値観が見えてきます。納得できるまで考えてみてください。

将来の夢がない場合の進路アドバイス

もし将来の夢がなければ、やりたいことが見つかったときに切り替えやすい進路を選ぶことをおすすめします。

- 高校の文理選択

- 大学選び、学部選択

- 就職活動、転職活動

進路アドバイスCase1

高校での文理選択なら文系一択

結論として、理系就職(専門職や研究職など)に惹かれているなら理系。それ以外なら文系をおすすめします。つまり、将来の夢がないなら文系一択です。

なぜなら、文系のほうが、やりたいことができたときに時間が制約されないからです。大学在学中の授業時間に2倍近くの差があります。

- 理系:研究や実験で時間がない

- 文系:時間がある(特に大学3年生以降)

大学4年間はある意味、一番自由な期間です。アルバイトや長期インターン、留学にボランティア、サークルなど、社会人になる前に自分が挑戦したいことができるようになります。悩んだら、可能性が広がる方向、自由が得られる道へ進んでください。

私も文系学部でしたが、いま振り返ると、大学生のときに時間を有効に使えたので、文系学部に進んで本当に良かったと思います。

進路アドバイスCase2

大学選び、学部選択

自身が将来やりたい仕事があるなら、それが叶う学部を選ぶべきです。ただ、それ以外ならブランド力と入りやすさで選びましょう。難関大学でも、学部によっては偏差値が低いことがあるので、興味のない学部でも狙うことをおすすめします。

なぜなら日本は学歴社会だからです。大学ブランドが、就職活動をはじめとした今後の人生に大きく響きます。それこそ文系なら、どうせ授業で学ぶことはないので、学部はどこでも同じです。ブランド力で選んでください。

体感として、ほとんどの文系大学生は、学部と関係のない進路に進みます。授業で学ぶことはほぼないのでどこでも良いと思います。それくらい自由です。

進路アドバイスCase3

就職活動、転職活動

就職活動でやりたい仕事がない場合は、いま興味を持てる仕事を選ぶようにしましょう。どのような仕事があるのかを探せば、興味を持てる仕事は必ずあります。

仕事を選ぶときは、視野を広げて「どのような仕事があるのか」を知り、徹底的に比較しながら、選択肢を狭めていくことが重要です。(詳しい「仕事の選び方」は別記事で解説しています)

困ったら、転職しやすい有名ブランド企業、あるいは幅広く業界を知れてビジネスを学べるコンサル業界に入るというのも無難だとは思います。

さいごに

夢や大きい目標を持つことが美徳と盲信されている現代だからこそ「将来の夢がないこと」で悩んでしまう、あなたの心のモヤモヤを、この記事が少しでも晴らせたら幸いです。

たとえ、現時点で夢や目標がなくても、無理に作ろうとせず、いつか遠い未来で点と点が繋がることを信じて、常に今を全力で生きてください。

いま興味があることに全力を尽くしましょう。ありもしない空虚な夢ではなく、今この瞬間を一生懸命駆け抜けることに命を燃やしましょう。