家でも就活オンラインは、発達向け就労支援大手のエンカレッジが運営する就活サイトです。登録前に「悪い評判がないか」「本当に利用すべきか」と気になりますよね。

このページでは、他の障害者転職サービスと比較しながら、メリットデメリットを網羅的に解説。最後まで読めば、障害者雇用で使うべきかを判断できます。

家でも就活オンラインの特徴まとめ

家でも就活オンラインは、発達障害に特化した就労移行支援を運営するエンカレッジが2020年より運営開始した、障害学生向けの就活エージェントです。

特徴は、全てのサービスをオンラインで受けられることですね。例えば、就活イベント(企業説明会や座談会)やキャリアアドバイザーへの相談、などがあります。

求人数だと大手には届きませんが、障害学生に特化している数少ない就活エージェントなので、該当していればぜひ相談してみてください。

公式サイト

https://career.en-booster.jp/ids/

| 家でも就活オンラインの基本情報 | |

| サービス分類 | ・求人サイト ・転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須(登録時は不要) |

| 対象地域 | 全国 |

| 求人掲載件数 | 4件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://career.en-booster.jp/ids/ |

| 運営会社 | 株式会社エンカレッジ 有料職業紹介許可番号 27-ユ-302324 |

他の就活サイトとの求人数比較

ここでは、就活生向けに障害者求人を取り扱う他サイトと、求人数を比較していきます。

| 順位 | 就活サイト | 評価 | |||

| おすすめ度 | 公開求人 | コメント | 個別解説 | ||

| ★★★★★ 5/5 |

104件 | 合同企業説明会を実施 求人が多くまず登録したい |

|||

| ★★★★☆ 4/5 |

95件 | 就職フォーラムを定期開催 新卒向けの就活サイト |

|||

| ★★☆☆☆ 2/5 |

4件 | 障害学生1000名以上が活用 オンライン説明会あり |

|||

2020年スタートなので、公開求人数は少ないですね。ただ、就活イベントや座談会などを定期的に開催しており、キャリアアドバイザーが個別サポートしてくれるので、使わないはもったいないです。

家でも就活オンラインの口コミ評判

ここでは家でも就活オンラインの口コミを紹介していきます。2020年開始ということもあり、SNSで調べても、口コミは1件しか見つかりませんでした。

視覚障害者向けの配慮が足りない

「家でも就活オンライン」という障害学生向けのサービス、以前に「image.png ←いかがでしょうか」という内容のメールを送ってきて文句言ったんだけど、要望してからは本文中に内容が書かれるようになった上、今回は『※本メールは、文中で画像を用いております。同じ内容をメール下部で文章としても記載しておりますので、文字読み取り機能等を活用されている方は、そちらをご参照ください。』と書いてあった。かなり改善された様子。ただ、文字読み取り機能という表現はあー察し…という気分。

引用元:X(旧Twitter)

当サイトでは、障害者向け転職サービスを利用した方のアンケートを募集しています。直近1年以内に利用したものがあれば、ぜひご協力ください。

家でも就活オンラインを利用するメリット

ここでは家でも就活オンラインを利用するメリットを解説していきます。具体的は下記の4点です。

それぞれ簡単に解説していきます。

家でも就活オンラインを利用するメリット①

障害学生専門のアドバイザーに相談できる

『家でも就活オンライン』に所属している、障害学生の就活に詳しいキャリアアドバイザーに、転職活動の相談をすることができます。具体的には下記の通り。

- あなたに合う求人の紹介

- 新着の非公開求人が魅力的

- 選考対策

- 履歴書やESの添削

- 過去の面接傾向を知れる

- GD、面接練習

- 障害学生ならではの悩み相談

- 一般雇用か、障害者雇用か

- 障害の伝え方(ESや面接)

- 障害の開示をするタイミング

どれも無料で対応してくれます。転職活動を効率的かつ効果的にするためにも、積極的に活用しましょう!

家でも就活オンラインを利用するメリット②

新着の非公開求人を紹介してくれる

家でも就活オンラインに登録することで『非公開求人』を見ることができるようになり、募集を始めたばかりの『新着の求人』も優先的に紹介してもらえます。

- 非公開求人

特徴:好条件求人の少人数募集が多い

対義語:公開求人(大量募集系が多い) - 新着求人

特徴:好条件求人がまだ出てくる

対義語:古い求人(売れ残り…)

特に、両方の特徴を持つ『非公開で新着な求人』は、好条件なものが多く、まだ誰も募集していないので、競争が少なく、狙い目ですね。

- 非公開かつ新着求人

枠が少ない好条件求人が見つかりやすい

→登録しないと見れない! - 公開かつ古い求人

条件が微妙な売れ残り求人が多い

→登録せずに見れるのはコレだけ

家でも就活オンラインを利用するメリット③

全てのコンテンツがオンラインで完結する

家でも就活オンラインは名前の通り、全てのコンテンツがオンラインで完結することが特徴です。

そのため、体調があまり安定しなかったり、そもそも移動が難しかったりという障害者の方でも、自宅で気軽に就職活動の準備をすることができます。

家でも就活オンラインを利用するメリット④

就活イベントや交流イベントが開催される

家でも就活オンラインでは、週1以上のペースで就活イベントを実施しています。例えば、以下のようなものがありますね。

- 就活説明会&質問会

- 合同企業説明会

- インターンシップの説明会

- 就活セミナー

- 面接力アップセミナー

- 配慮事項の考え方と伝え方

- 一般雇用と障害者雇用の違い

- 企業研究会

- 関西企業特集

- 理系企業特集

- 関東企業特集

- 特例子会社特集

セミナーやイベントは、顔出し声出しをしなくてもOKなものがほとんどなので、動画を見る感覚で参加できますね。

さて次章では、ここまでご紹介した家でも就活オンラインの特徴を踏まえて、利用をおすすめできる人の条件について整理していきますね。

就職で使うべき?おすすめできる人

ここまで解説してきた良い悪い口コミ評判、及び他社比較の結果から家でも就活オンラインのメリットとデメリットを整理すると、以下のようになります。

- 障害学生専門でサポートしてくれる

- アドバイザーが丁寧に相談対応

- 対応へのネガティブな評判はない

- 好条件求人を紹介してもらえるかも

- 就活イベントが頻繁に開催されている

- オンラインで気軽に参加可能

- 求人数は他社ほど多くはない

- 特に、大阪東京以外だと少ない

まとめると、障害雇用での就活を考えている学生であれば、全員にお勧めです。特に、就活イベントや就活支援が、大きなアドバンテージとなるでしょう。

- 障害者雇用を考える学生全員におすすめ

- 全国からオンライン参加できる

- 就活イベントや就活支援が大きなメリット

- 求人紹介を受けるなら大阪東京ならおすすめ

- それ以外は少ないかも

利用は無料なので、上記に該当するのであれば、気軽に登録してみましょう。

公式サイト

https://career.en-booster.jp/ids/

障害者雇用でおすすめな就活サイト

ここでは、家でも就活オンラインと併用して使いたい就活サイトを紹介していきます。まず、就活サイト選びでは『就活エージェント』と『求人情報サイト』の2種類を活用することが重要です。

①障害者雇用の『就活エージェント』

ここでは、障害者雇用でのおすすめ就活エージェントを紹介していきます。厳選するにあたって下記の観点で各サービスを比較しました。

- 比較1. 総求人数

- 比較2. 利用者満足度

- 比較3. 障害者支援の実績

まず、障害者手帳を持っていれば、大きく2種類の就労形態(クローズかオープンか)に応募することができ、それぞれで使うべき就活エージェントが異なります。

- オープン就労(障害を開示して就職する)

◎良い点:配慮があり長期継続しやすい

×悪い点:求人の種類が少ない傾向にある

→障害者専門のエージェントを使おう!

※基本的にまずはこちらに相談したい - クローズ就労(障害を隠して就職する)

◎良い点:求人の種類が豊富

×悪い点:配慮が得られず長期継続しにくい

→一般のエージェントを使おう!

※障害者手帳がない場合のみ利用すべき

ただ、障害者の就職は難易度が高いので、まずは「障害者専門の就職エージェント」に相談することをおすすめします。理由は下記の通りです。

- 選考通過率が上がる

- 書類添削や面接練習

- 過去の質問内容や面接傾向を知れる

- 採用企業に強くプッシュしてもらえる

- 障害者就職のアドバイスがもらえる

- 企業や働き方の相性を教えてくれる

- 配慮事項の言語化も手伝ってもらえる

- 良質な非公開求人を紹介してもらえる

- 好条件な求人は倍率が高いので求人サイトには公開されず、一部のエージェントのみに共有されます。

まずは概要まとめ表から見ていきましょう。

| 順位 | 就職/転職エージェント | 評価 | |||

| おすすめ度 | 公開求人 | コメント | 個別解説 | ||

| ★★★★★ 5/5 |

95件 | 就活に強い大手企業 首都圏なら強い |

|||

dodaチャレンジ |

★★★★☆ 4/5 |

50件 | 事務職やIT技術職メイン 大手の正社員求人が多い |

||

| ★★★★☆ 4/5 |

不明 | 就労支援も検索可能 情報収集での登録OK |

|||

| 4位 | ★★★★☆ 4/5 |

41件 | 東京都に特化した 就活エージェント |

||

| 5位 | ★★★☆☆ 3/5 |

13件 | スカウト機能あり 地方にも強い大手 |

||

どれに登録しようか迷ったら、上位2社(マイナビパートナーズ紹介、dodaチャレンジ)を利用して良かったところに絞るのをおすすめします。

就活エージェントは最初から一つに絞る必要はないので、良い求人を見逃しにくくなるように複数登録しておきましょう。最低でも2社は必要です。

1位.マイナビパートナーズ紹介

- 首都圏、関西の事務職メイン

- 2020年開始と後発の割に求人が多い

- 親身な対応でネガティブな口コミがない

- 自社が特例子会社なのでノウハウが充実

人材大手のマイナビグループとして、2016年に特例子会社として設立された(株)マイナビパートナーズが運営する、障害者向け転職エージェントです。

障害者支援サービスとして開始したのは2020年開始とやや後発ながら、グループコネクションによる良質な求人と丁寧なサポートによって、利用者の満足度も高い傾向にありました。

ピックアップ求人情報をみても、雇用形態は正社員から契約社員、アルバイトまで取り扱っているので、ガッツリ働ける方から、段階的に慣れていきたい方まで、幅広く対応しています。

【公式】https://mpt-shoukai.mynavi.jp/

まだ利用者がそう多くない「穴場」なエージェントなので、しっかりと丁寧に寄り添ってもらいたい方はぜひ利用してみてください。

守屋さん!簡単に、他社と比べたサービスの強みやおすすめな人を教えていただけると嬉しいです!

マイナビパートナーズ紹介の強みは、マイナビグループの多彩な求人サービスとネットワークを活かした豊富な求人案件数が魅力です!

また、きめ細やかなカウンセリングと入社後フォローに最も力を入れております!マイナビグループのノウハウを活かした、ベテランアドバイザーによる面接対策も好評です!

回答:2022年6月16日

とのことです!実際に口コミをみても、スタッフの対応に関するネガティブな口コミはなかったので、一人ひとりに丁寧な対応をおこなっていることが伺えます。

| マイナビパートナーズ紹介の基本情報 | |

| サービス分類 | 転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須 |

| 対象地域 | 首都圏/関西圏/愛知 |

| 対象障害 | 全て |

| 求人掲載件数 | 345件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://mpt-shoukai.mynavi.jp/ |

| 運営会社 | 株式会社マイナビパートナーズ 有料職業紹介許可番号 13-ユ-312083 |

2位.dodaチャレンジ

- 転職支援実績No.1

- 精神障害の方の利用実績が半分以上

- 全国で求人数が多い大手エージェント

- 都心エリアの大手上場企業が多い

- 地方でも充実している

dodaチャレンジは、大手人材企業のパーソルグループが運営する、転職支援実績No.1(2023年)の障害者向け転職エージェントです。

東京・大阪・名古屋の3ヶ所にオフィスを構えており、大手企業や特例子会社での、事務職からIT系技術職といったオフィスワーク求人を多く保有しています。

転職前は応募書類の添削や模擬面接といったサポートがあり、入社後も就労に関する悩みがないか相談することが可能です。無料なので面談だけでもしてみましょう。

【公式】https://doda.jp/challenge/

利用者の口コミ(タップで開く)

30代女性 うつ病 教育関係

★★★★★

担当者の方は誠実に仕事をこなしてくださいました。病気のこともあり、自己肯定感がほぼない私に、私の長所となる部分を沢山教えてくださいました。

30代男性 うつ病 事務職

★★★★★

十分なヒアリングでこちらの就業を寄り添いながらアドバイスしてくれました。それから、企業側にいろいろと体調を崩した時などの対応を交渉してくれました。就業後も、どんな様子かヒアリングとアドバイスをしてくれてとても心強かったです。

40代女性 双極性障害 事務職

★★★★☆

良かった点は、キャリアカウンセラーが私の代わりに条件交渉をしてくれたことや面接対策や書類作成のサポートもしてくれたことです。悪かった点は、社会人としての経験が浅いためとの理由で、すぐに求人を紹介してもらえなかったので、残念でした。

30代女性 軽度知的障害 事務職

★★★☆☆

軽度知的障害とのこともあり、普通の人より理解力がないなか丁寧にわからないことを教えてくださいました。悪かった点としても希望の求人数があまりにも少なく、他の都道府県の求人ばかり障害されたことが悪かったといいますが不満に思った点です。

| dodaチャレンジの基本情報 | |

| サービス分類 | 転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須(登録時は不要) |

| 対象地域 | 全国 |

| 対象障害 | 全て |

| 求人掲載件数 | 1,542件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://doda.jp/challenge/ |

| 運営会社 | パーソルダイバース株式会社 有料職業紹介許可番号 13-ユ-040608 |

3位.LITALICO仕事ナビ

- 業界最大級の求人数

障害者雇用求人は業界最大級で3,000件以上。15年以上の障害者支援実績に基づく丁寧なサポートも魅力。 - 東京/埼玉/千葉/神奈川だと転職支援あり

丁寧なサポートと求人数で満足度が高い。ただ、手帳なしだとサポートが受けられない(連絡がこない)ので注意

LITALICO仕事ナビは、障害者雇用求人が検索できるサイトです。業界でも最大級の3,000求人以上を保有しています。業種や合理的配慮・在宅勤務の可否など詳細な絞り込みも可能なため、興味のある求人を見つけやすいサイトです。

また、一都三県(東京、埼玉、千葉、神奈川)で登録すると、個別で転職サポートをしてもらえます。安定感のあるサポートに定評があり、大手企業から隠れ人気企業まで幅広い求人を持っているので、ぜひ相談してみてください。

【公式】https://snabi.jp/

利用者の口コミ(タップで開く)

40代男性 鬱病/社会不安障害 製造

★★★★★

スタッフの方は非常に親身になって支えてくださいました。書類の作成や模擬面接もして頂き、非常に感謝しております。私も急に精神的な病気になってしまい、非常に落ち込んでいたのですが、おかげさまで明るさを取り戻しました。

20代女性 摂食障害 事務職

★★★★☆

他のエージェントと比べて、求人数は多いように感じました。身体障害の方、精神障害でもある程度自己管理ができる方は良いと思います。ただ、サポートはすごく良いですが、求人のレベルは割と高く、条件に合わないことも多いです。

30代男性 うつ病/双極性障害 軽作業

★★★★★

時期が閑散期なので難しかったかと思いますが、協力体制があり、たくさんの求人を紹介してくれました。ハローワークよりずっと探しやすいと思います。

20代女性 発達障害/全般性てんかん 事務職

★★★☆☆

求人を紹介してくれるのだろうかという不安を抱いていたので「求人を紹介してください」という要求に応えてくれた事には感謝したい。ただ、私の希望する勤務地や職種が抜けていたのが残念。

| LITALICO仕事ナビの基本情報 | |

| サービス分類 | ・求人サイト ・転職エージェント ・障害福祉事業所検索サイト |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須 |

| 支援対象地域 | 東京、埼玉、千葉、神奈川 |

| 求人掲載件数 | 全国:3,693件 一都三県:1,189件 ※2024年5月時点 |

| 公式サイト | https://snabi.jp/ |

| 運営会社 | 株式会社LITALICO 有料職業紹介許可番号 04-ユ-3000039 |

4位.リコモス(Recommos)

- 東京近郊のみ対応

- 求人サイトではなく転職エージェント

- 求人には直接応募できない

- 必ずリコモスと面談する必要がある

- 適性検査はまだ開発途中

- 示唆のない薄い結果が出てくる

- 企業側にとってのミスマッチが解消

リコモスは、2018年9月創業で、東京都の障害者求人を取り扱う転職エージェント(人材紹介業者)です。

表向きは求人サイトとして求人情報を閲覧できますが、求人に直接応募することはできません。必ずリコモス営業担当と面談して、仲介してもらう必要があります。

2024年5月時点で「全社員数が10名以下」と少数運営にも関わらず、すでに東京では大手に劣らない求人数を取り揃えており、非常に勢いがあるサービスですね。| リコモスの基本情報 | |

| サービス分類 | 転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須 |

| 対象地域 | 東京近郊 |

| 求人掲載件数 | 611件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://www.recommos.jp/ |

| 運営会社 | 株式会社リコモス 有料職業紹介許可番号 13-ユ-310130 |

| リコモスの基本情報 | |

| サービス分類 | 転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須 |

| 対象地域 | 東京近郊 |

| 求人掲載件数 | 611件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://www.recommos.jp/ |

| 運営会社 | 株式会社リコモス 有料職業紹介許可番号 13-ユ-310130 |

5位. atGP就活

atGP就活(アットジーピー)は、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する、豊富な求人を保有する障がい者向け就活サイトです。

基本的には首都圏、関西エリアの事務職求人が中心ですが、他の大手エージェントと違って、地方エリアや作業員(清掃等)案件にも力を入れています。

さらに、時短(週20時間~)案件や、在宅ワーク求人も多く保有しているので、幅広いニーズに応えられる点はatGPならではの強みと言えるでしょう。

- 全国で求人数がトップクラス

- 時短や在宅ワーク求人が豊富

- 首都圏や関西の事務職求人が中心

- 地方や作業系案件でも他社より充実

また、エージェント機能をつけずに求人を眺めたり、スカウトを待ったりすることも可能なので「良い案件があれば」という方にもおすすめできます。

| atGPの基本情報 | |

| サービス分類 | ・求人サイト ・転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須(登録時は不要) |

| 対象地域 | 全国 |

| 対象障害 | 全て |

| 求人掲載件数 | 1,234件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://www.atgp.jp/ |

| 運営会社 | 株式会社ゼネラルパートナーズ 有料職業紹介許可番号 13-ユ-030101 |

②障害者雇用の『求人情報サイト』

おすすめの求人情報サイトを紹介していきます。厳選するにあたって下記の観点で各サービスを比較しました。

- 比較1. 総求人数

- 比較2. イベントや勉強会等の実施

まずは概要まとめ表から見ていきましょう。

| 順位 | 就活サイト | 評価 | |||

| おすすめ度 | 公開求人 | コメント | 個別解説 | ||

| ★★★★★ 5/5 |

100件 | 合同企業説明会を実施 求人が多くまず登録したい |

|||

| ★★★★☆ 4/5 |

65件 | 就職フォーラムを定期開催 新卒向けの就活サイト |

|||

| ★★★☆☆ 3/5 |

9件 | 障害学生1000名以上が活用 オンライン説明会あり |

– | ||

どれも公開されている求人はそう多くはありませんが、登録すると見れるようになる非公開求人が一部あるのと、定期的にイベントを開催しているのが魅力です。

1位. ウェブサーナ

- 都市部の正社員求人が多い

- 首都圏、大阪、名古屋のみ

- 新卒向け総合職、事務職、管理部門

- アルバイト求人や時短はほぼない

- 大規模な就職合同説明会を開催

- 就職情報誌も無料で届けてくれる

ウェブサーナは、都市部の正社員求人を一定持っている障害者雇用専門の就職サイトです。中途でも応募できますが、基本的には新卒向けです。

特に、業界最大級の合同企業説明会「サ〜ナ就職フェスタ」を定期開催していることが特徴ですね。頻繁にオンラインで説明会も実施しています。

反対に、時短勤務できる求人や、アルバイト求人はほとんど持っていないので、フルタイムに抵抗がある障害者の方であれば他サービスが良いかもしれません。(例:BABナビやLITALICO)

| ウェブサーナの基本情報 | |

| サービス分類 | 求人サイト |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須 |

| 対象地域 | 全国 |

| 求人掲載件数 | 104件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://www.web-sana.com/ |

| 運営会社 | 株式会社イフ 有料職業紹介許可番号 13-ユ-050105 |

| 関連サービス | エージェントサーナ テックエージェントサーナ |

2位. クローバーナビ

- 障害者求人をバランスよく保有

- 新卒中途問わず、全国の各職種あり

- ただ求人件数はやや物足りない

- 障害者向け就職フォーラムの開催

- 就職情報誌クローバーの発行

クローバーナビは、全国の障害者雇用枠を取り扱っている求人サイトです。新卒中途問わず、幅広い職種を全国でバランスよく保有しています。

また、他サイトと違い、就職情報誌「クローバー」の創刊したり、さらに障害者向けの「就職フォーラム」を頻繁に開催するなど、さまざまな取り組みを行っていることが特徴です。

| クローバーナビの基本情報 | |

| タイプ | 求人サイト |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須 |

| 対象地域 | 全国/海外 |

| 求人件数 | 95件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://www.clover-navi.com/ |

| 運営会社 | ジェイ・ブロード株式会社 有料職業紹介許可番号 13-ユ-010991 |

3位. 家でも就活オンライン for 障害学生

家でも就活オンラインは、発達障害に特化した就労移行支援を運営するエンカレッジが2020年より運営開始した、障害学生向けの就活エージェントです。

特徴は、全てのサービスをオンラインで受けられることですね。例えば、就活イベント(企業説明会や座談会)やキャリアアドバイザーへの相談、などがあります。

求人数だと大手には届きませんが、障害学生に特化している数少ない就活エージェントなので、該当していればぜひ相談してみてください。

公式サイト

https://career.en-booster.jp/ids/

| 家でも就活オンラインの基本情報 | |

| サービス分類 | ・求人サイト ・転職エージェント |

| 利用料金 | 無料 |

| 障害者手帳 | 必須(登録時は不要) |

| 対象地域 | 全国 |

| 求人掲載件数 | 4件(2024年5月時点) |

| 公式サイト | https://career.en-booster.jp/ids/ |

| 運営会社 | 株式会社エンカレッジ 有料職業紹介許可番号 27-ユ-302324 |

補足|よくある質問と転職ノウハウ

最後に、障害者雇用に関してよくある質問をFAQ形式で網羅的に解説していきます。気になる項目があればタップしてみてください。

- 障害者でなくても利用して良い?

- 転職エージェントはなぜ無料?

- 転職エージェントの仕組みは?

- 転職エージェントは複数利用すべき?

- 転職エージェントは何社利用すべき?

- 転職エージェント利用のメリットは?

- 転職エージェントの裏事情は?

- 転職エージェントに登録したら会社にバレる?

- 転職エージェント利用の流れ

- 転職エージェント活用ポイント

- 特例子会社とは?

- 特例子会社の数はどれくらい?

- 特例子会社にはどのような障害者が多い?

- 特例子会社のメリットとデメリットは?

- 特例子会社と一般の障害者雇用どっちがいい?

- 特例子会社はなぜ給料が低いの?

- 就労移行支援とは?

- 就労移行支援のメリットは?

- 就労移行支援のデメリットや注意点は?

- 就労移行支援の利用条件は?

- 就労移行支援の利用料金は?

- 利用したいけどお金がない場合は?

- 就労移行支援を利用するまでの流れは?

- 就労移行支援に向いている人は?

- 就労移行支援に向いていない人は?

- 就労移行支援事業所の選び方は?

- 就労移行支援事業所の探し方は?

- 就労移行支援と転職エージェントの違いは?

Q. 障害者手帳の種類は?

障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

- 身体障害者手帳

身体・内部障害のある方が取得可能 - 療育手帳

知的障害のある方が取得可能 - 精神障害者保険福祉手帳

精神・発達障害のある方が取得可能

参考:厚生労働省 障害者手帳

ちなみに、障害者手帳の申請から発行までの目安は、身体障害者手帳と療育手帳の場合は1ヶ月、精神障害者保健福祉手帳の場合は2ヶ月ほどです。(出典:厚生労働省)

Q. 障害者雇用は手帳なしでも利用できる?

いいえ、手帳なしでは利用できません。

なぜなら、障害者雇用は企業側が「障害者の法定雇用率」を満たす目的で作った採用枠ですが、障害者手帳がないと、障害者雇用として算定されないからです。(参考:事業主の方へ(厚生労働省))

・障害者雇用枠は法定雇用率を満たすための枠

・手帳がないと障害者雇用として算定されない

・算定されないから採用しない/できない

「法定雇用率」とは、従業員規模が一定以上の企業に対して「一定割合以上の障害者」を雇用することを義務付けた制度のことです。(現在:2.3%)

例えば、1,000人の従業員がいたら、23人以上は障害者にする必要がある、ということですね。

- 1988年4月から1.6%

- 1998年7月から1.8%

- 2013年4月から2.0%

- 2018年4月から2.2%

- 2021年3月から2.3%(現在)

- 2024年4月から2.5%(予定)

- 2026年7月から2.7%(予定)

上記のように、今後も引き上げが予定されています。※なお法定雇用率を満たさない企業は、罰金やペナルティを課されます。(出典:厚生労働省)

Q. 障害者枠と一般枠の違いは?

違いを表に整理しました。

| 障害者枠 | 一般枠 | |

| 求人数 | △ 少ない |

◯ 多い |

| 給与 | △ やや低い |

◯ やや高い |

| 定着率 | ◯ 1年後継続率70% |

△1年後継続率30~50% |

上記からわかるように、条件の良い求人は探しやすいが長期継続しにくいのが「一般枠」で、条件の良い求人は少ないものの長期継続しやすいのが「障害者枠」です。

Q. 障害ごとで就職の難しさは違う?

一人ひとりの症状の種類や重さ、そして応募する仕事(給与水準)によるので、一概に断定することはできません。ただ、下記の“傾向”はあります。

内部障害・身体障害>>>発達障害・精神障害

身体障害や内部障害であれば、職場で必要な配慮がわかりやすく、業務に支障が出にくいので、障害者雇用枠を狙えば就職は難しくありません。

一方で、精神障害や発達障害は、症状が目に見えないために配慮がしにくく、身体障害者に比べると就職は難しくなります。

ただ、発達障害であれば、同じ「精神障害者保健福祉手帳」を持つ精神障害者(うつ病等の気分障害、統合失調症)と比べると、まだ配慮がしやすいので、就職しやすい傾向があります。

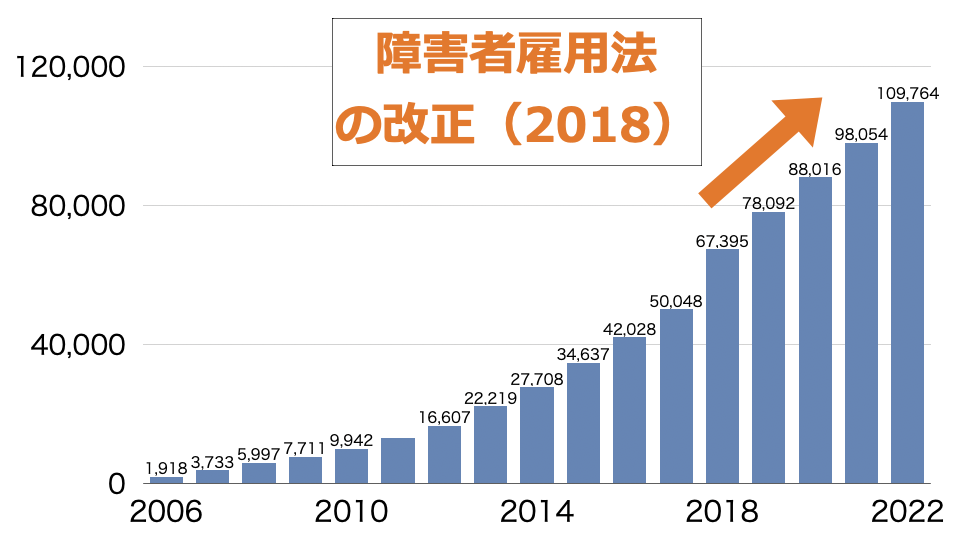

Q. 障害者雇用促進法の改正で何が変わった?

障害者雇用促進法の改正(2018年)における変更点は下記の通りです。

①精神障害者が「障害者雇用義務」の対象に加わる

②精神障害者の短時間勤務(週20~30時間)の雇用率算定方法が「0.5→1.0」に変更

③民間企業の法定雇用率が「2.0%→2.2%」に変更

※なお上記の「精神障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳を所有する方を指すので、発達障害の方も含まれます。

「法定雇用率」とは、従業員規模が一定以上の企業に対して「一定割合以上の障害者」を雇用することを義務付けた制度のことです。(現在:2.3%)

例えば、1,000人の従業員がいたら、23人以上は障害者にする必要がある、ということですね。

- 1988年4月から1.6%

- 1998年7月から1.8%

- 2013年4月から2.0%

- 2018年4月から2.2%

- 2021年3月から2.3%(現在)

- 2024年4月から2.5%(予定)

- 2026年7月から2.7%(予定)

上記のように、今後も引き上げが予定されています。※なお法定雇用率を満たさない企業は、罰金やペナルティを課されます。(出典:厚生労働省)

上記の変更(特に①②)に伴い、民間企業が精神障害者(発達障害含む)を雇用するメリットが増えたので、2018年を基点として障害者雇用がグッと加速する結果となりました。

※厚生労働省 令和4年障害者雇用状況の集計結果より編集部作成

※雇用義務のある民間企業(43.5人以上規模)における雇用人数

上記グラフのように、厚生労働省が公開している最新情報を見ると、2018年の障害者雇用法改正以降、急激に増加していることがわかります。

Q. 障害者の面接でよく聞かれる質問は?

聞かれる質問は企業ごとに異なる傾向にありますが、障害者雇用では「長期的に就業し続けてくれること」が重要なので、下記は必ず確認されます。

- 就業意欲があるか

例:なぜ働きたいのか、志望動機

例:何を成し遂げたいか、ビジョン - 就労準備ができているか

例:勤務中の体調不良の対処方法

例:自分の体調と管理方法を理解しているか

例:自身で問題なく通勤可能か

例:規則正しい生活、睡眠は食事はできているか

例:支援機関がついているか - 必要な配慮内容

例:前職でストレスに感じたこと

例:会社に配慮してほしいことは? - 職務能力(できること、できないこと)

- 仕事における価値観、協調性

このように、障害者雇用枠の場合だと「長期継続」が求められるので、協調性があり安定して働くことができる状況かが重要視されます。

特に、IT関連や技術職に応募しない限り、そこまで求められるスキルは高くはない(事務職なら最低限のPC操作ができればOK)ので、安心してください。

Q. 障害者ではなくても利用して良い?

相談は可能ですが、求人の紹介には障害者手帳が必要です。

障害者枠求人は、障害者手帳を保有している方でないと就職することができないので、以下条件に該当する必要があります。

- 現在すでに障害者手帳を保有している

- これから障害者手帳を保有する予定がある

Q. 転職エージェントはなぜ無料?

転職エージェント(有料職業紹介事業者)は、職業安定法によって「求職者から手数料や報酬を受けてはならない」と定められているからです。

(手数料)

第三十二条の三 第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

一 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

二 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

○2 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

引用元:職業安定法32条の3第2項

上記のように、求職者(障害者雇用の仕事を探している人)からは、原則として手数料を受け取ってはいけない決まりがあります。(代わりに企業から採用報酬をもらっています。)

Q. 転職エージェントの仕組みは?

転職エージェントは、採用企業に対して転職希望者を紹介することで、採用となった場合に成果報酬を受け取るビジネスをしている「人材紹介事業所」のことです。

そのため、転職エージェントにとっては、最優先されるべき取引相手は採用企業なので、信用しすぎないように注意してください。

転職エージェントにとって、クライアント企業は一度や二度ではなく長期的に取引をすることになるので、ビジネス構造上どうしても「転職希望者は商品」となります。

結果として、中には「転職希望者を騙してでもクライアント企業に入社させようとする」といった不誠実な対応をとる悪質なアドバイザーもいるので注意してください。

Q. 転職エージェントは複数利用すべき?

はい。転職エージェントによって保有求人や対応の質が全く異なるので、比較するため、かつより多くの非公開求人を集めるためにも、必ず、複数利用すべきです。

Q. 転職エージェントは何社利用すべき?

まずは「3社」利用することをおすすめします。

実際に、転職エージェント利用者向けのアンケート調査(有効回答数1,515件)でも、利用社数に応じて、転職活動における満足度が大きく変わり、以下のことが判明しています。

- 1社だと、成功確率が低く、失敗確率が高い

- 3社までは成功確率が上がり失敗確率も下がる

- 4社以上利用しても3社とそう大きな差がない

▼利用社数と転職成功率の分布(有効回答数1,515件)

| 利用社数 | 満足/成功 | 普通 | 不満/後悔 |

| 1社のみ | 66.5% (低い) |

24.5% (-) |

8.9% (高い) |

| 2社 | 70.5% (普通) |

22.2% (-) |

7.3% (普通) |

| 3社 | 74.3% (高い) |

20.6% (-) |

5.1% (低い) |

| 4社 | 75.0% (高い) |

20.5% (-) |

4.5% (低い) |

| 5社以上 | 74.0% (高い) |

22.0% (-) |

4.1% (低い) |

このように、1社のみを利用した場合に比べて、3社以上を利用することで、「満足した割合が10pt近く高くなる」「転職に不満を持っている割合が半分になる」といった差が出ています。

Q. 転職エージェント利用のメリット

ここでは障がいのある方が転職エージェントを利用するメリットについて解説していきます。

必要な配慮に合わせて最適な求人を探してくれる

まず、あなたの障害を理解したうえで、必要な配慮を満たした最適な求人探しを手伝ってくれます。特に、精神疾患の場合、受け入れ体制が整っている職場はとても少ないので、自身で転職サイトから探すと時間がかかってしまうでしょう。

なにより、企業側が自ら求人掲載するタイプの転職サイトより、転職エージェントの方が多くの求人数を取り扱っている傾向にあるので、ずっと求人を見つけやすくなります。

企業にプッシュしてくれるので通過率が上がる

また、転職エージェントはあなたのことを企業側に推薦してくれるので、単純に書類選考の通過率が上がるというメリットがあります。おそらく、一人で転職活動をしていると書類がほとんど通らないかと思いますが、エージェント経由なら2社に1社くらいは通る方が多いです。

エージェントは、求職者側からお金を取らない代わりに、求職者が内定したときに企業側から報酬をもらっているので、なんとしても内定させようと企業側に猛アタックしてくれます。

障がいを理解した上で寄り添った転職支援をしてくれる

また、障がいの内容を理解した上で寄り添った転職支援(書類対策や面接練習)をしてくれるというのも、選考通過率が上がる理由の一つです。

転職エージェントは転職のプロでもあるので、書類や面接練習をしてもらうことで、内容がブラッシュアップされていきます。それこそ、障がい者雇用となると選考過程や質問内容がやや特殊なものになるので、相応の対策を受けることが大きなポイントになるのです。

実際、対策をしているかしていないかでは大きな差が出てしまうので、他のライバルに負けないようにするためにも、転職エージェントを有効活用するようにしてください。

Q. 転職エージェントの裏事情は?

ここでは、無料で利用できて求人紹介からサポートまでしてくれるエージェントの、利用する前に認識すべき裏事情について紹介していきます。

- ビジネス上、求職者は「商品」である

- 売れない商品に時間を割いてはくれない

- 障害者を欲しがるクライアントが少なくサポートしてもらえないケースがある

匿名だからこそ語れる裏事情を包み隠さず公開していきます。転職エージェント全般における一般論として参考にしてくださいね!

①ビジネス上、転職希望者は「商品」である

まず転職エージェントの仕組み(ビジネスモデル)ですが、転職希望者を転職させることで、企業から採用報酬をもらっています。

その報酬は大まかに決定年収の30%前後と言われているので、年収400万円で転職させれば、120万円が成果報酬として支払われることになります。

そのため、転職希望者は、クライアント(採用に困って転職エージェントを利用している企業)に納品するための『商品』という考え方が、ビジネス上における正しい認識です。

特に、採用企業は報酬を支払ってくれて継続的に取引をすることになる相手ですが、転職希望者は一円も払わず一度しか利用(転職)しないので、どうしてもビジネス上の優先度は異なります。

②売れない商品に時間を割いてはくれない

ビジネス上、転職希望者はクライアント企業に納品するための「商品」ですが、売れない商品に無駄に時間を割くことは、ビジネスにおいて賢い行動ではありません。

そのため、以下のような方は「売れない商品(転職できない求職者)」という烙印を押されてしまい、合理的なキャリアアドバイザーからは相手にされなくなります。

- 希望条件の求人がほとんどない

→納品できるクライアントがいない - 求職者の市場価値が低い

→商品として売ることができない

もし、転職エージェント側に「売れないな」と思われてしまったら、満足に案件紹介やサポートをしてもらえなくなってしまうので、注意してくださいね。

反対に「この転職希望者は売れる!」と期待をかけてもらえれば、たくさん求人を紹介してもらえて、内定するためのサポートも丁寧にしてもらえますよ!

③障害者を欲しがる企業は少なく、サポートしてもらえないケースがある

「障害者雇用制度」によって、大手企業を中心に障害者の雇用は進められているものの、それでもまだ障害のある方を採用したがる企業は多くありません。

すると「求職者に対して求人案件が足りていない(競争倍率が高い)」状況が続いてしまうので、企業側が欲しがるような人材(障害やスキル)でない場合、相手にしてもらいにくくなるのです。

実際、厚生労働省の調査(令和5年)でも、就職率(就職件数/新規求職申込件数)が43.8%と低く、就職したいが就職できていない方がまだ多くいる現状があります。

Q. 転職エージェントに登録したら会社にバレる?

転職エージェントに登録をしても、転職活動中であることが、今の会社にバレることはまずありません。理由は以下の通りです。

- 企業側は応募前情報を見れないため

応募前に求職者情報を見れるのはエージェントのみ。本人の同意なく、企業側に情報開示されることはない - エージェントが情報管理を徹底しているため

情報漏洩は、人材紹介会社にとって信用リスクが大きい。各アドバイザーにとっても、漏洩のデメリット(懲戒処分)があるので細心の注意が払われる。

特に転職エージェント側の管理不足によって個人情報が漏洩した場合、有料職業紹介事業の許可を取り消されるリスクすらあるので最大限注意されています。

ただ、転転活動をする際には、以下のような点に注意をしないと、今の会社にバレる可能性があるので注意していきましょう。

- 職場では話さない、同僚には話さない

- 社内PC、アドレスを使って登録しない

- 会社のカレンダーに面接予定を記載しない

- 企業スカウトありの転職サイトに注意する

- Facebookで担当者と繋がるときは注意する

- 面接と同僚の営業訪問がかぶっていないか確認

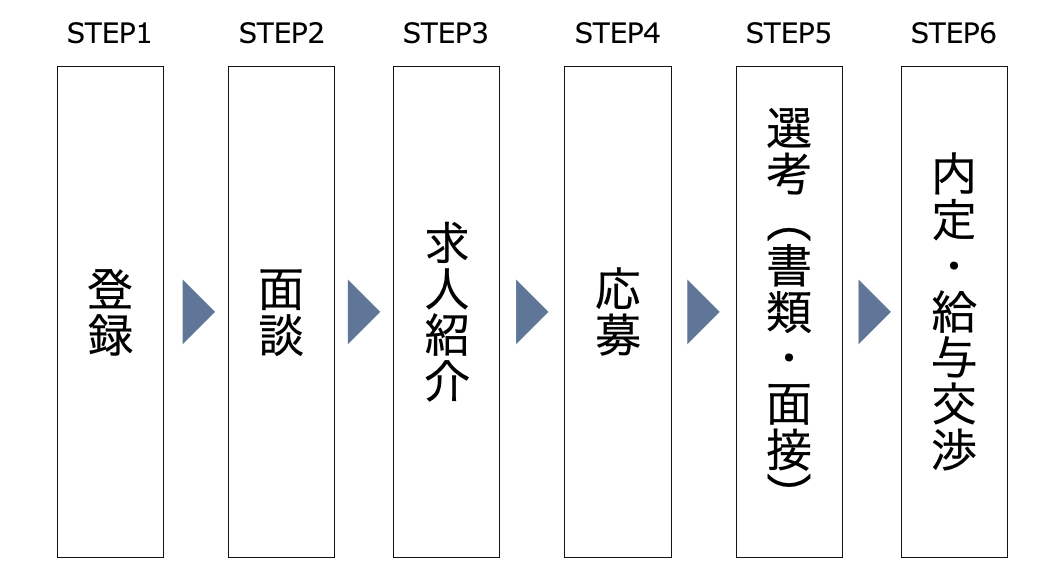

Q. 転職エージェント利用の流れ

基本的にどの転職エージェントも上記の手順を踏んでいくことになりますが、特に重要なのがStep2の初回面談です。今後紹介していく求人の内容をすり合わせる場になので、希望条件や譲れない条件などは事前に整理してしっかりと伝えるようにしましょう。

また、面談は一度限りではなく、必要に応じて随時頼むこともできるので、書類添削や面接対策などをしてほしければ積極的に依頼するようにしてください。

Q. 転職エージェント活用ポイント

転職エージェントを利用する流れの中で、効果的に活用するためのポイントを整理すると、以下のようになります。

- 応募フォームから登録・申し込み

・転職エージェントは複数登録する

・事前に転職活動用のメールアドレスを作る - 担当アドバイザーと面談

・事前に経歴と希望条件を整理しておく

・経歴を盛るとしても嘘にならない程度に

・担当者と合わなければ担当変更を依頼する

・その後、担当者にはこまめに返信する - 選考対策(書類添削、面接練習)

・自分から依頼する

・面接の想定質問を事前に聞いておく

・フィードバックが少ない担当は変更する - 求人紹介、応募

・応募時の推薦文を必ず確認する

・応募企業の業界内での立ち位置を聞く

・むやみやたらに求人へ応募しない

・その企業の退職者から一次情報を集める - 面接、選考フィードバック

・その企業でされやすい質問を聞く

・その企業に聞くべき逆質問を聞く

・選考で見送りになったら対策を依頼する - 内定、入社前後の最終調整

・妥協しない

・言いなりにならず自分で決める

Q. 特例子会社とは?

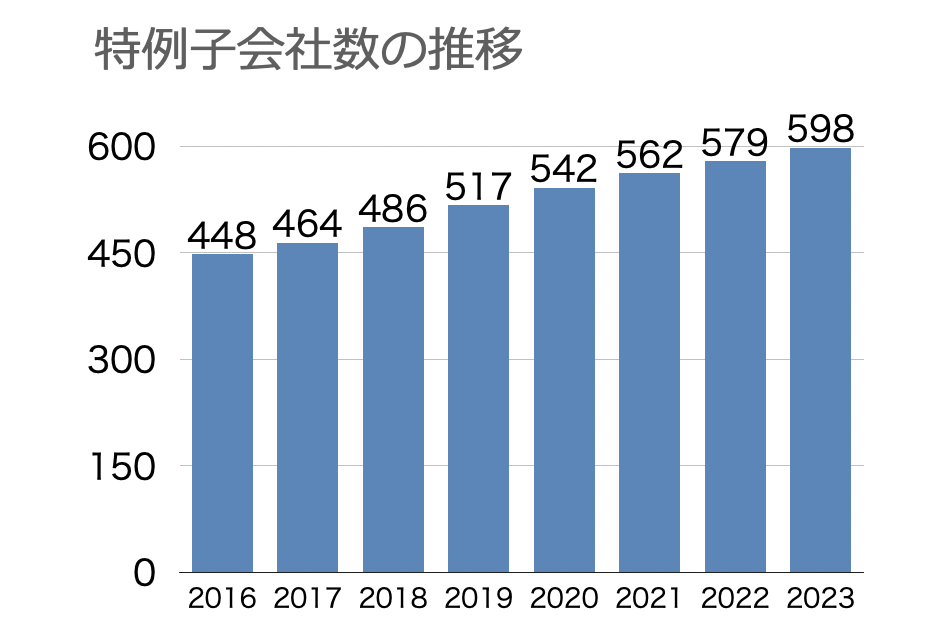

特例子会社とは「その子会社に雇用されている障害者を、親会社を含むグループ全体の実雇用率に算定できる子会社」のことです。以下の要件を満たす必要があります。

①雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。

②雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。

③障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)

そのため、特例子会社では、障害を持った方がたくさん集まり、配慮の行き届いた施設環境が用意されているので、障害を抱えながらも働きやすいことが特徴です。

- ほとんどの従業員が障害者

- 重度身体障害、知的及び精神障害者が30%以上

- 障害に配慮した設備や制度、指導員がいる

- 大都市に多く、地方には少ない傾向がある

- 大企業傘下なので、ハズレな職場が少ない

- 良い会社ほど空き枠がなく、募集が出ない

特例子会社はそもそも400社ほどしかないうえに、増員されることもないのでほとんど募集は出ません。倍率が高いので、狙うなら法定雇用率が引き上がったタイミングがおすすめです。

「法定雇用率」とは、従業員規模が一定以上の企業に対して「一定割合以上の障害者」を雇用することを義務付けた制度のことです。(現在:2.3%)

例えば、1,000人の従業員がいたら、23人以上は障害者にする必要がある、ということですね。

- 1988年4月から1.6%

- 1998年7月から1.8%

- 2013年4月から2.0%

- 2018年4月から2.2%

- 2021年3月から2.3%(現在)

- 2024年4月から2.5%(予定)

- 2026年7月から2.7%(予定)

上記のように、今後も引き上げが予定されています。※なお法定雇用率を満たさない企業は、罰金やペナルティを課されます。(出典:厚生労働省)

Q. 特例子会社ってどれくらいあるの?

2023年末時点で598社あります。

Q. 特例子会社にはどのような障害者が多い?

2023年末時点で多い順に、知的障害(52%)、身体障害(29%)、精神障害(19%)となります。

合計46,848人で内訳は下記の通りです。

- 知的障害者:24,062人(51.4%)

- 身体障害者:12,134人(25.9%)

- 精神障害者:10,652人(22.7%)

Q. 特例子会社のメリットとデメリットは?

特例子会社は、配慮が行き届いた環境で安定して働きやすい“メリット”がある反面、給料が低くスキルが身につかないという“デメリット”があります。

- 配慮した環境が整っていて安定して働ける

- 周囲に障害者しかいないので居心地が良い

- 大企業傘下だと福利厚生が充実している

- とにかく給料が低い

- 単純作業が多く、専門スキルが身につかない

- 他の様々な障がい者に配慮をする必要がある

Q. 特例子会社と一般の障害者枠どっちがいい?

結論として「居心地の良い環境で安定して働きたい」なら“特例子会社”、「障害が軽度で年収やスキルアップを諦めたくない」なら“障害者雇用枠”がおすすめです。

- 特例子会社がおすすめな人

①体調や働きやすさを重視したい

②給料を上げるよりも長期就業したい

③他の障害者と助け合って働きたい - 一般の障害者枠がおすすめな人

①専門分野でスキルアップしたい

②たくさん働いて年収を上げていきたい

③より仕事熱心な人と働いて刺激を得たい

特例子会社と障害者雇用枠のどちらで働くかによって「職場の居心地や働きやすさ」「年収やスキルアップのしやすさ」が変わるので注意しましょう。

特に、3級だと障害年金をもらえないので、特例子会社だと給料が低くて生活が厳しくなるかもしれません。現在、一人暮らししている(できるくらいに軽い)なら特例子会社はおすすめしません。

悩んだら、両方を受けてみた上で比較すると良いでしょう。実際のところ「就職して馴染めるか」は職場や上司との相性によるところが大きいので、自分の目で確認するのがベストです。

Q. 特例子会社はなぜ給料が低いの?

特例子会社の給料が低い理由は、下記の通りです。

- 市場価値の低い仕事が多いため

誰でもできる単純作業ばかりなので給料はでません - 事業として利益が出ていないため

給料は利益から決まるので、利益が少ないと給料が出ません - 低い給料でも障害者が応募するため

特例子会社は人気なので給料を上げる理由がありません

Q. 就労移行支援とは?

就労移行支援とは、民間企業での就職を目指している障害者の方向けに、就労準備やスキルアップ、職探しを手助けしてくれる福祉サービスのことです。

就労移行支援で受けられるプログラムには、下記のようなものがあります。

- 就労準備

- 生活のリズムや体調管理

- 障害への自己理解を深める(重要!!)

- スキルアップ講座

- 基礎スキル(コミュニケーション等)

- 専門スキル(職業ごとの実践的訓練)

- 就職活動の支援

- 書類作成や面接練習

- 障がい者向け求人の紹介

Q.就労移行支援のメリットは?

就労移行支援を利用するメリットを一言でいうと「就職しやすくなること」です。具体的には、下記のものがありますね。

- 体調、生活のリズムが安定する

- 障害への理解が深まり、管理しやすくなる

- 組織でのコミュニケーション能力が上がる

- 就職や、就職後の定着を支援してもらえる

- 職業スキルが身に付く(事業所による)

- 自分が働く姿を、前向きに捉えられる

- 障害に理解のある友人、仲間ができる

これらのメリットの大きさは、就職実績(就職率や6ヶ月定着率)で評価することができるので、事業所ごとに見てみてください。

Q.就労移行支援のデメリット・注意点は?

就労移行支援を利用することのデメリット・注意点は下記の通りです。

- 時間が拘束され、収入がない状態が続く

- 長期間、事業所に通い続ける必要がある

- 原則、交通費や食費代は自己負担となる

- 世帯収入によっては、利用料金がかかる

- 実践的で高レベルなスキルは得られない

- ハズレ事業所が多いので見極めが難しい

④を補足すると、世帯年収が一定以上あると利用料金がかかりますが、90%以上の利用者は無料で使っているので安心してください。

Q. 就労移行支援の利用条件/対象者は?

障害福祉サービス受給資格を取得すれば、最長2年間利用することが可能になります。なお、受給者証は下記3条件を全て満たしている方が対象になります。

- 18歳〜65歳未満

- 障害がある方

障害者手帳または、医師の診断書が必要 - 企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方

就労移行支援の事業所は『訓練を受ければ、就労できるようになる方』向けのサービスなので、定年を超えた65歳以上は対象外です。

Q. 就労移行支援の料金は?

9割以上の方は『自己負担なし(0円)』で利用していますが、昨年に『一定の世帯年収』がある方だと、利用料金が発生します。

- 年収300万円未満:0円/月

- 年収300万円以上:最大9,300円/月

- 年収600万円以上:最大37,200円/月

仮に料金が発生しても、1日あたり500~1,200円なので心配するほど高くはありません。また、生活保護を受けているなら負担額はゼロになります。

| 世帯年収の目安 | 負担額の上限 | |

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 (~約156万円) |

0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 (約156~約300万円) |

0円 |

| 一般1 | 約300~約600万円 | 9,300円/月 |

| 一般2 | 約600万円以上 | 37,200円/月 |

Q. 利用したいけどお金がない場合は?

親族からの仕送りを受けられない場合は、各種給付金や貸付金制度を利用することをおすすめします。具体的には下記の通りです。

| 支援金 | 対象 | 毎月の支給金額 | 期間上限 |

| 障害年金 | ①初診日が特定できる ②かつ保険料の納付要件を満たす └納付要件:年金未納がないこと等 ③かつ障害認定日に、障害認定基準に該当する └障害認定日:初診日から1年半後 └障害認定基準:受給できる基準 ④かつ昨年の年収が約460万円以下 |

3級:約6万円〜 2級:約11万円〜 1級:約15万円〜 ※子どもの数で増額 ※年収が高いと減額 |

なし |

| 生活保護 | ①世帯年収が13万円以下 ②かつ親族からの援助が不可能である ③かつ売却可能な資産を保有していない ④かつ働くことができない |

約10~25万円 ※扶養家族の人数次第 |

なし |

| 傷病手当金 | ①病気やケガで会社を休職していた ②かつ、休職期間に一定の収入がない |

手取り額相当 ※過去12ヶ月平均 |

1年半 |

| 失業保険 | ①失業しており収入がない └1年以上働いてから、自己都合退職 └または6ヶ月以上働いて、会社都合退職 ②かつ就労意欲がある(ハロワに毎月申請) |

約6~21万円 ※退職前6ヶ月の給与次第 |

自己都合:3ヶ月 会内都合:6ヶ月 |

| 住居確保給付金 | ①離職から2年以内 ②かつ世帯年収と預貯金が、一定の金額以下 ③かつ就労意欲がある(ハロワに毎月申請) |

約5~7万円 ※家賃と扶養家族次第 |

9か月 |

| 生活福祉資金貸付制度 (借りる) |

①低所得である(例:独身で年収360万円以下) ②かつ日常生活で金銭的な困難を抱えている |

約15~20万円 ※借りられる金額 |

原則3ヶ月 最大12か月 |

Q. 就労移行支援を利用するまでの流れは?

下記の流れで利用できます。

- お問い合わせ

- 無料見学・面談

- 無料体験

- 利用申請手続き(受給者証発行)

- 利用開始(利用できるのは2年間まで)

ちなみに、お問合せから利用開始までは、長くても1~2ヶ月ですね。

Q. 就労移行支援に向いている人は?

下記に該当するのであれば、就労移行支援の利用をおすすめします。

- 今すぐの就職に自信がない

- 週4~5勤務は自信がない

- 1日8時間働くのは厳しい

- 障害特性や配慮事項が明確でない

- 職業訓練でスキルアップしたい

悩んだら、大手のウェルビーやココルポートに相談してみてください。資料請求すると電話が来るので話を聞けます。

Q. 就労移行支援に向いていない人は?

下記に該当するのであれば、就労移行支援を使うべきではありません。別のサービスを利用するようにしましょう。

- 体調が回復していない、安定していない

→自立訓練やリワークデイケアを利用しよう - すぐにでも働ける就職準備ができている

→転職エージェントを使おう - 専門的なスキルを身に付けたいだけ

→専門サービスの方がずっと効率的 - 就職先の紹介をしてもらいたいだけ

→転職エージェントを使おう - 数ヶ月通所しても就労意欲が湧かない

→就労継続支援を検討しよう

また、就労移行支援に通っている間は、収入がなくなってしまうので、親の扶養に入るか、仕送りをしてもらうか、各種支援金を受給するようにしてください。

| 支援金 | 対象 | 毎月の支給金額 | 期間上限 |

| 障害年金 | ①初診日が特定できる ②かつ保険料の納付要件を満たす └納付要件:年金未納がないこと等 ③かつ障害認定日に、障害認定基準に該当する └障害認定日:初診日から1年半後 └障害認定基準:受給できる基準 ④かつ昨年の年収が約460万円以下 |

3級:約6万円〜 2級:約11万円〜 1級:約15万円〜 ※子どもの数で増額 ※年収が高いと減額 |

なし |

| 生活保護 | ①世帯年収が13万円以下 ②かつ親族からの援助が不可能である ③かつ売却可能な資産を保有していない ④かつ働くことができない |

約10~25万円 ※扶養家族の人数次第 |

なし |

| 傷病手当金 | ①病気やケガで会社を休職していた ②かつ、休職期間に一定の収入がない |

手取り額相当 ※過去12ヶ月平均 |

1年半 |

| 失業保険 | ①失業しており収入がない └1年以上働いてから、自己都合退職 └または6ヶ月以上働いて、会社都合退職 ②かつ就労意欲がある(ハロワに毎月申請) |

約6~21万円 ※退職前6ヶ月の給与次第 |

自己都合:3ヶ月 会内都合:6ヶ月 |

| 住居確保給付金 | ①離職から2年以内 ②かつ世帯年収と預貯金が、一定の金額以下 ③かつ就労意欲がある(ハロワに毎月申請) |

約5~7万円 ※家賃と扶養家族次第 |

9か月 |

| 生活福祉資金貸付制度 (借りる) |

①低所得である(例:独身で年収360万円以下) ②かつ日常生活で金銭的な困難を抱えている |

約15~20万円 ※借りられる金額 |

原則3ヶ月 最大12か月 |

休職中なら「傷病手当金」を。失業したなら「失業保険」を。そして、いずれにせよ「障害年金」の申請は試みてください。どうすればか困ったら全国の自治体にある『生活困窮者を対象にした相談窓口』に行けば、あなたの状況に合わせた制度を紹介してもらえます。

Q. 就労移行支援事業所の選び方は?

まずは事業所の情報を集め、実際に見学しながら、以下の3基準で比較して決めるようにしてください。

- プログラムが自分に合っているか

- 事業所の就職実績が優れているか

- 事業所の雰囲気が自分に合いそうか

事業所によって当たり外れが大きいので注意して選ぶようにしてくださいね。これらを基準に、最低でも2つの事業所は見学できると良いでしょう。

Q. 就労移行支援事業所の探し方は?

下記5通りの方法から探すことができます。

- 大手で有名な事業所から優先的に探す

- 障害福祉サービスの検索サイトで探す

- Googleマップから探す

- お住まいの役所窓口に行って相談する

- 行きやすい専門機関に行って相談する

まずは「①大手で有名な事業所から優先的に探す」から比較基準を自分の中に作ることをお勧めします。

Q. 就労移行支援と転職エージェントの違いは?

障害者が利用できる就職支援サービスには「就労移行支援」と「転職エージェント」の2種類があります。それぞれの特徴は下記の通りです。

- 就労移行支援

- 就労に向けたトレーニングが中心

- 就労できる準備が整っていない方向け

- フルタイム勤務に自信がない方におすすめ

- 転職エージェント

- 求人紹介と選考サポートが中心

- 就労できる準備が整った方向け

- 障害が軽度の方におすすめ

このように、就労できる自信がない方向けにリハビリをおこなうのが就労移行支援で、就労できる準備が整った方向けに就職支援をするのが転職エージェントです。

詳しいサービス内容の違いを表で整理しました。

| 就労移行支援 | エージェント | |

| 説明会や見学会 | ◯あり | ×なし |

| 体調管理トレーニング | ◯あり | ×なし |

| スキルのトレーニング | ◯あり | ×なし |

| 求人紹介 | ◯あり | ◎多い |

| 書類作成サポート | ◯あり | ◎強い |

| 面接練習サポート | ◯あり | ◎強い |

| 入社時の条件交渉 | ×なし | △会社次第 |

| 入社後の職業定着支援 | ◯あり | △浅い |

このように、就労移行支援は満遍なくサポートを受けることができる一方で、転職エージェントは求人紹介と転職支援に特化していることが大きな違いです。

もちろん併用することが可能なので、自信がない方は、まずは就労移行支援を利用してリハビリしつつ、慣れてきたら転職エージェントも登録して効率的に就職活動をおこなう、といった使い方もできます。

Q. 自立訓練とは?

自立訓練とは、障害のある方の“自立”を目的に、生活能力の維持・向上を目指していく障害福祉サービスのことです。身体障害がある方には『機能訓練(リハビリ)』をおこない、精神障害がある方には『生活訓練』をおこなっています。

この『生活訓練』には、例えば、身だしなみや金銭管理といったものから、ストレス対処や生活リズムの安定化など、施設によって様々なプログラムが用意されています。

- 生活系プログラム

- 金銭管理

- 身だしなみ

- 食事、洗濯、掃除など

- 地域生活のマナー など

- 体調管理系プログラム

- ストレス対処

- 生活リズムの整え方

- アンガーマネジメント

- レクリエーション系プログラム

- グループミーティング

- 音楽、調理

- 行事、イベント、ゲーム等

お住まいの自治体によっては、在宅訓練を受けることができる場合もあるので「外出することが、体力的にも精神的にも不安」という方にもおすすめです。

Q.リワークデイケアとは?

リワークデイケアとは、大学病院やメンタルクリニックといった『精神科の医療機関』によって実施される、復職及び再休職予防のための復職支援プログラムです。

具体的なプログラム内容は、リワーク施設ごとにやや異なっていますが、概ね下記のような流れで、復職を目指していくことが多いですね。

- 生活リズムを整え、習慣的に身体を動かす

- プログラムで気づきを得る

- スタッフと課題を共有して計画を練る

- 再発防止のための方法を検討する

- 復職に向けて会社と面談する

普段通っているクリニックで実施しているリワークプログラムがあれば、そこに通うのがベストです。あなたの障害には理解があるはずなので。

Q.就労継続支援とは?

就労継続支援とは、民間企業等で働くことが困難な場合に、障害や体調にあわせて無理なく、就労訓練や仕事をすることができる福祉サービスです。

下記の2パターンが存在しています。

- A型事業所

雇用契約を結び、最低賃金以上の給与がある

例:データ入力、飲食店ホール、パッキング等 - B型事業所

雇用契約は結ばず、軽作業の就労訓練をする

例:刺繍、部品加工、農作業、クリーニング等

簡単に違いを整理しました。

| A型事業所 | B型事業所 | |

| 雇用契約 | 結ぶ | 結ばない |

| 報酬 | 最低賃金以上の給与 | 進捗に応じた工賃がある |

| 平均金額 (2021年) |

月給81,645円 (時給だと926円) |

月給16,507円 (時給だと233円) |

| 職種の例 | データ入力、飲食店ホール 、パッキング等 |

刺繍、部品加工、 農作業、クリーニング等 |

実際の訓練および職業内容は、事業所によって異なるので確認してみてくださいね。

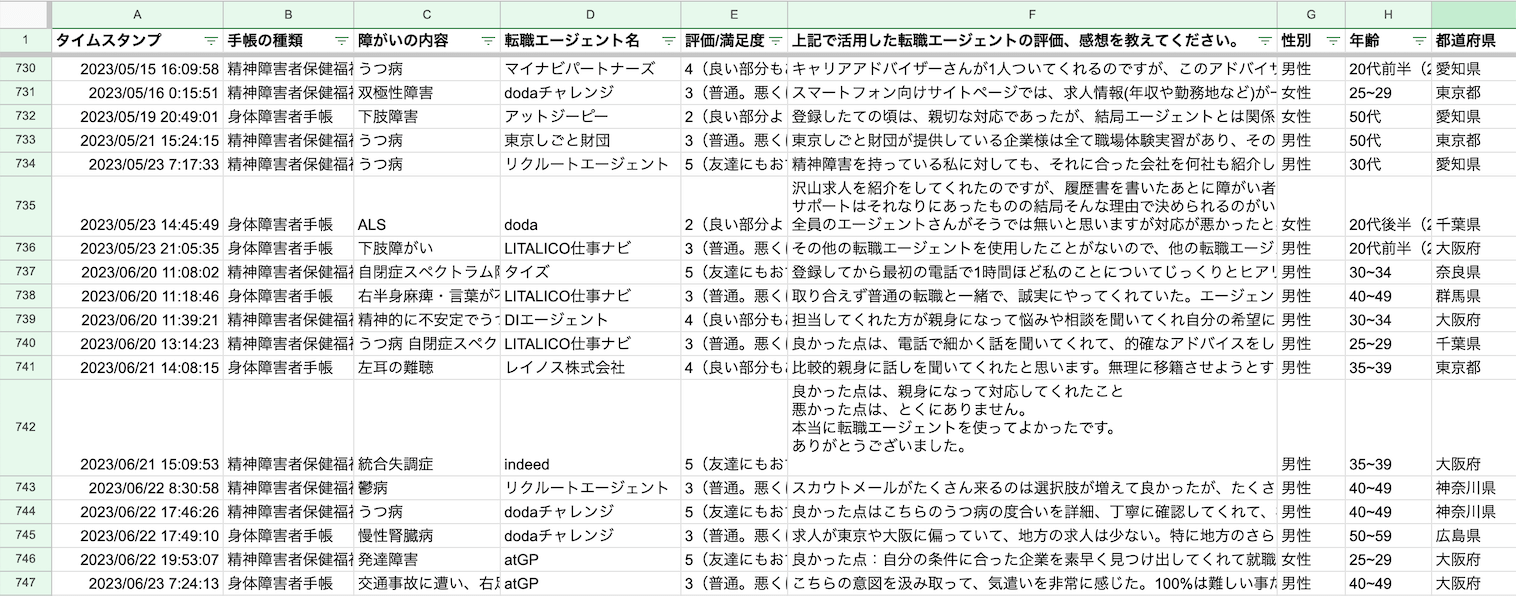

当サイトのアンケートに関して

障害者向け転職サービスの口コミは、アンケートによって定期的、かつ継続的に取得しています。

調査人数:740人以上

調査期間:2020年11月1日〜2024年5月1日

調査方法:大手アンケート調査会社及び自社取得

当サイトでは、障害者向け転職サービスを利用した方のアンケートを募集しています。直近1年以内に利用したものがあれば、ぜひご協力ください。

当サイトでは、視認性の観点で「障害者」と表記しています。「障がい者」と表記すると、視覚障害のある方が利用する自動読み上げソフトが「さわりがいしゃ」と読み上げる場合があるからです。

就労移行支援大手のエンカレッジが運営しているので、発達障害の方向けに高いサポートには期待できるものの、求人件数がとにかく少ないので、推奨はしない

大手で全国求人数が多いマイナビパートナーズ紹介、dodaチャレンジあたりが新卒求人が多くておすすめ。