古典的条件付けとは

古典的条件付けとは、中性刺激(特に意味のない刺激)のあとに、条件刺激(何か反射を誘発する刺激)の提示を繰り返すことで、中性刺激によって反射が誘発されるようになるという条件付けです。

- 梅干しやレモンを見ただけで唾液が出る

- 辛いものを想像するだけで、身体が熱くなる

- 会社員が「月曜日」と聞くだけで気分が沈む

他にも「恐怖体験をもとにしたトラウマ」や「成功体験をもとにしたルーティーン」も、古典的条件付けによるものです。

古典的条件付けの具体例

古典的条件付けの例としては「梅干しやレモンを見ると唾液が出てしまう」というのが有名です。食べた時の酸味が唾液の分泌を引き起こすので、繰り返し食べるうちに、見るだけで唾液が出るというものです。

また、広告にも使用されています。例えば、TVCMなどでは、ある商品や企業名を、好感情を喚起する映像(芸能人など)や音楽とともに呈示することで、認知度や好感度を高める操作がされることがあります。

古典的条件付けの実証実験

- パブロフの犬

- リトル・アルバート

古典的条件付けの実証実験#1

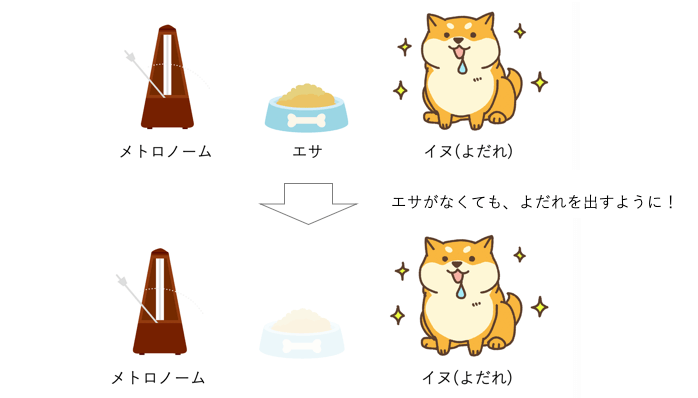

パブロフの犬

イヌに、メトロノームの音を聞かせた後に、エサを与えるということを繰り返したところ、次第に、イヌはメトロノームの音を聞くだけで、唾液が分泌されるようになったというものです。

古典的条件付けの実証実験#2

リトル・アルバート

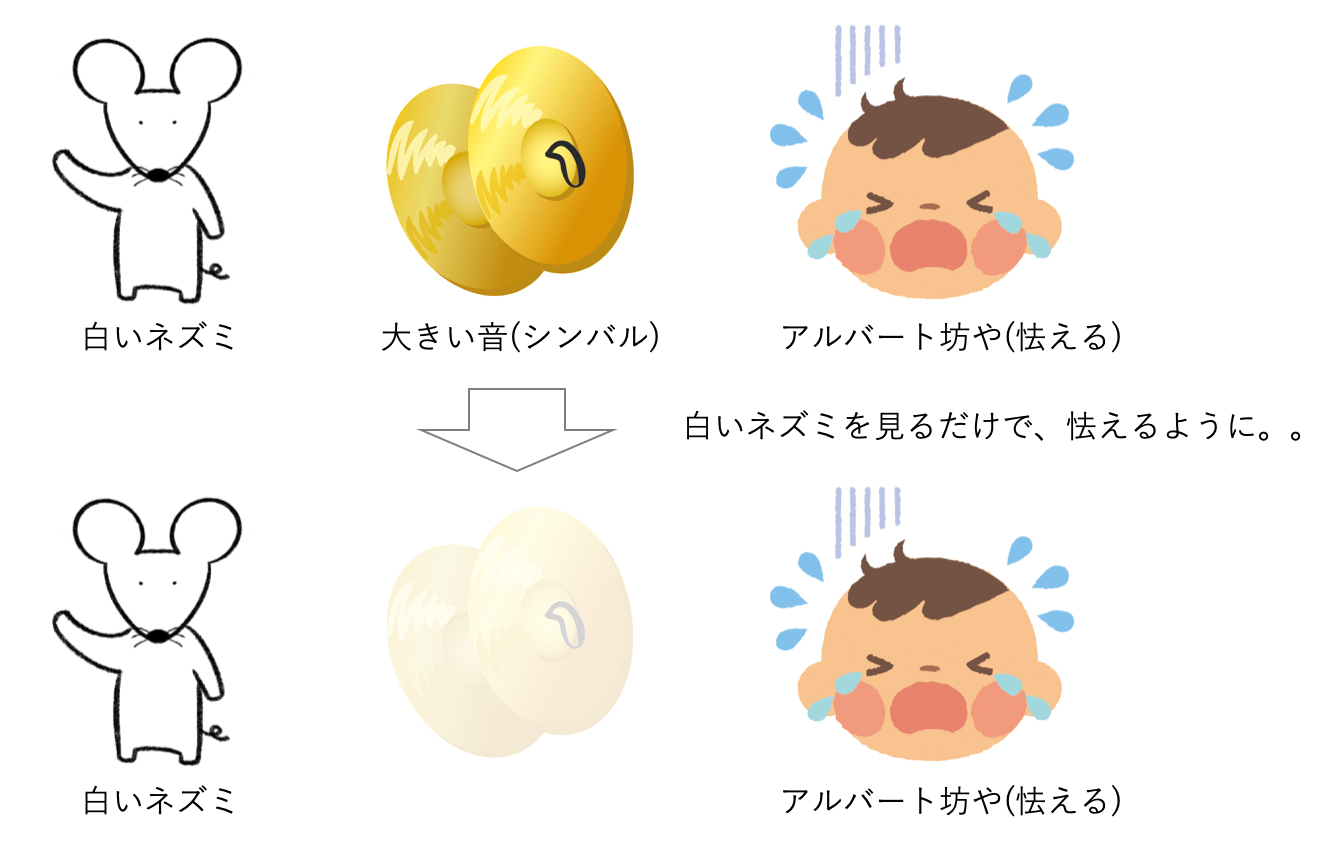

心理学者ジョン・ワトソンとロザリー・レイナーは、生後1年もない赤ちゃん「リトル・アルバート」を用いて、恐怖の条件付けの実験を行いました。

まず、赤ちゃんに無害な白いネズミを見せたものの、赤ちゃんは恐怖を示しませんでした。

しかし、ネズミと共に、恐怖を喚起するような大きな音を同時に提示すると、アルバートは白いネズミを見ただけで、怯えるようになったというものです。

さらに、白いネズミを連想させるような「白いもの」を見るだけでも恐怖感情は喚起されるようになったということです。(般化と言います)

他の条件付け理論との違い

オペラント条件付けとの違い

オペラント条件付けとは、“能動的な行動”によって得られる、報酬や罰といった”刺激”に応じて、その”能動的な行動”の強弱が変化する「学習」のことです。

- 勉強して褒められたのが嬉しくて、より勉強を頑張るようになる

- 困っている人を助けたら感謝されて嬉しかったので、困っている人を見たら助けるようになる

オペラント条件付けは「行動の強/弱」に関する理論であるのに対して、古典的条件付けは「条件反射」に関する理論です。主体性の有無が異なります。

オペラント条件付け

結果に伴って、行動の強弱が起きる学習

学習前:行動→結果

学習後:行動(強化or弱化)→結果

古典的条件付け

条件刺激なしで条件反射が起こる学習

学習前:中性刺激→条件刺激→条件反射

学習後:中性刺激→(なし)→条件反射

このように、オペラント条件付けは「結果に伴い、行動の強弱が起きる学習」で、古典的条件付けは「条件刺激なしでも条件反射が起きる学習」です。