認知バイアスとは

認知バイアスとは、常識や固定観念、また周囲の意見や情報など、さまざまな要因によって誤った認識や合理的でない判断を行ってしまう認知心理学の概念です。

※バイアス(bias)とは、人の思考における偏りのことです。 例えば、思い込み、先入観、偏見や差別といったものから、軽度な傾向まですべて含まれます。

認知バイアスが起こる仕組み

まず、人間の脳は、自分自身の知覚フィルター(五感)を通して外界に触れ、その刺激が脳に到達して情報処理されることで、外界を認識しています。

しかし、その情報処理が大雑把なので、わからない部分を勝手に埋め合わせてしまったり、先入観にとらわれて事実をねじ曲げたり、自分に都合よく事実を解釈してしまうのです。

- メリット

膨大な情報量を素早く処理できたり、人間の脳への負荷を軽減できたり - デメリット

事実を捻じ曲げたり、都合よく解釈したり

→認知が歪み、合理的でなくなる

このように、粗い情報処理の結果として、事実を正しく認識できずに不合理な(事実でない)認知をしてしまう傾向が「認知バイアス(cognitive bias)」です。

認知バイアス一覧と具体例

認知バイアスは、『様々な理由で認識が歪んでしまい、事実を正しく認識できずに不合理な(事実でない)認知をしてしまう傾向』を総称したもので、いくつもの種類があります。

| 認知バイアス | 説明・具体例 |

|---|---|

| 正常性バイアス | 自分に都合が悪い事実を信じない、現実を見ない 例:連帯保証人になったら友達が音信不通に。でもきっと大丈夫! |

| 確証バイアス | 自分の信念を裏付ける情報を探し求め、それ以外を見ない 例:大好きな彼氏はココが良い!ココも素敵! |

| 生存バイアス | 現在、生存している事例(成功例)しか見ない 例:成功した起業家を分析して、失敗例を見ない |

| 後知恵バイアス | 過去の事象に「それは予測可能だった」と勘違い 例:そのじゃんけん、チョキなら勝てるってわかったよね? |

| 自己奉仕バイアス | 自身に好意的な認識を持ちやすい傾向がある 例:成功は自分の能力が高いおかげ。失敗は外部環境のせい |

| 自己中心性バイアス | 自分を基準に、他者の心情や認知を推察する 例:自分の価値観を押し付ける、相手目線で考えられない |

| 感情バイアス | 感情的な好き嫌いが意思決定に影響を与える 例:性能は悪いが、つい好きなブランド商品を買ってしまう |

| 投影バイアス | 自分の好み、感情、価値観を他人に投影して認識する 例:まわりの人も自分と同じ意見、感情だと思い込む |

| 一貫性バイアス | 他者の1行動に一貫性があると思い込む 例:さっきナンパしてきた人、絶対いろんな女子に声かけてるよね |

| 保守性バイアス | 新しい情報を取り入れて、考え方や行動を変えることに躊躇する 例:革新的な新技術が出ても、使わず、従来のやり方に固執する |

| バーナム効果 | 曖昧な特徴でも、自分に強く該当すると思い込む効果 例:占い師「あなたは◯◯な人間ですね」→そうかも! |

| ハロー効果 | ある事象への評価が、他の目立った特徴に引っ張られる効果 例:清潔感がない人は、仕事もできなさそうだし性格も悪そう |

| ダニングクルーガー効果 | 能力の低い人ほど自分を高く評価しやすい心理効果 例:もうこのゲームはコツ掴んだな!オレ最強かも! |

| コンコルド効果 | 過去の投資を惜しんで、追加投資をやめられない効果 例:UFOキャッチャーを取れるまでやってしまう |

| バンドワゴン効果 | 多くの人々が支持する意見や行動に信頼感を抱く効果 例:子どもが、他のみんなと同じオモチャを欲しがる |

| フレーミング効果 | 同じ情報でも伝え方によって受け取り方が異なる効果 例:電池残量が「残り50%もある」と「残り50%しかない…」 |

| アンカリング効果 | 最初に提示した情報が基準となり、その後の認識に影響を与える効果 例:商品の値下げ(大きく下がっているとお得に感じますよね?) |

| アンダードッグ効果 | 不利な立場の負け犬を同情・応援したくなる効果 例:バレンタインに縁がなさそうな人にチョコをあげたくなる |

| クレショフ効果 | 2枚の関係ない写真に、意味的な繋がりを感じる効果 例:「野菜」「不機嫌な人の顔」→野菜が嫌い? |

| バックファイア効果 | 信念に反する情報を提示すると、裏目になる効果 例:大好きな彼氏を批判されると、かえって愛情が増す、守る |

| 真理の錯誤効果 | 繰り返された情報を真実だと思い込む効果 例:「最高品質」と効果を連呼するTVCMを繰り返しみて信じる |

| リスキーシフト | 集団の中だと、よりリスクの高い意思決定をしやすくなる効果 例:赤信号、みんなで渡れば怖くない |

| 錯誤相関 | 二つの事柄に、相関関係があると錯誤(思い違い)すること 例:雨男/雨女、アイスの売上と溺死数 |

| 根本的な帰属の誤り | 他人の行動の場合、外部要因を過小評価してしまう傾向 例:遅刻の原因で、状況要因を考慮しにくい(性格のせいにしがち) |

| アロンソンの不貞の法則 | 知らない人からの褒め言葉を、より嬉しく感じる法則 例:家族よりも、他人から認められると嬉しい |

| 代表性ヒューリスティック | ある対象の判断を、既知概念の代表的特性との類似性で判断する 例:「尻尾が丸い動物」→「うさぎかな?」 |

| 可用性ヒューリスティック | ある判断をするとき、すぐに思い出せる事例や情報から判断しやすい 例:馴染みのものや、人気ブランド、記憶に浮かぶ商品を選びがち。 |

| 選択のパラドックス | 選択肢が多ければ多いほど不満を感じやすくなる 例:レストランのメニュー、料金プランの種類など |

認知バイアス#1

正常性バイアス

正常性バイアス(normalcy bias)とは、自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする認知バイアスのことです。(別名:正常化の偏見)

- 自然災害

- 洪水が起きても大丈夫だと思う

- 大地震が起きても大丈夫だと思う

- 健康への問題

- 体調が悪い気がするけどたぶん大丈夫

- 喫煙者が肺がんになるリスクを過小評価

- 食生活や睡眠習慣が乱れても問題ない

- 勉強や仕事の締め切り

- 明日テストで全く勉強してないが大丈夫

- 仕事の納期まで時間ないけど問題ない

これらの具体例からわかるように、正常性バイアスは、人間がリスクそのもの過小評価し、適切な対策を講じる能力を阻害する可能性があります。

運営者

運営者どんなリスクがあっても「まあでも、さすがに大丈夫でしょ。」などと現実を直視しません。

認知バイアス#2

確証バイアス

確証バイアスとは、自分の仮説や信念を検証しようとするような場合に、自分を支持する情報ばかりを集め、反対意見を無視・軽視する傾向、認知バイアスです。

要するに「自分が信じたいものを信じる」ということですね。

- Case1. 彼氏に浮気をされた

彼氏の浮気が発覚しても「君が一番だよ」と言われると信じてしまう - Case2. 事業仮説の検証材料

自身が実現したい事業プランを後押しする都合良いデータと事例だけ収集する

このように、自分が信じたい結論にとって「都合の良い情報」を集めて「都合が悪い情報」を無視・軽視してしまうのが、確証バイアスです。

認知バイアス#3

生存バイアス

生存バイアス(survivorship bias)とは、現在、生存している事例(成功例)だけを分析する認知バイアスのことです。

分析対象から「失敗して消えていったケース」が除外されているため、全体像を誤解してしまう可能性があります。

- ビジネスでの参考事例

- 成功した事例だけを探す

- 失敗した事例を探さない

- 大物起業家の意見ばかり参考にする

- トレーニングや勉強方法

- 成功したアスリートの訓練を真似する

- 有名大学に合格した生徒の体験談だけ見る

このように「なぜ成功したのか」に焦点は当たるものの、なかなか「なぜ失敗したのか」には焦点が当たりません。

何かに新しく挑戦する時は「これをすると失敗する」「これだけはするな」といったように、失敗事例から学ぶことも重要ですね。

認知バイアス#4

後知恵バイアス

知恵バイアス(hindsight bias)とは、事象が起こった後に「それは予測可能だった」「そうなって当然だよね」と誤って思い込む認知バイアスです。

- ゲームやスポーツの試合

- 試合後に解説者が「予測できましたね」

- ゲームで負けて「こうすれば勝てたじゃん!」

- 株式市場の株価変動

- 投資家「この動きは予見できた(キリッ」

- 仕事での上司のフィードバック

- 「市況的にこうなるってわかるでしょ」

- 「競合がこうしたら勝てないってわかるでしょ、なんで最初から対策しないの?」

確かに、言われればその通りではあるのですが、「事前に選択肢を出すことはできても、100%その通りになると予測するのは不可能」です。

結果として、学習や改善の機会を見逃すうえに、自己評価を過大にする可能性がありますね。

認知バイアス#5

自己奉仕バイアス

自己奉仕バイアスとは、成功したときは自分の能力、失敗したときは外部要因という「自身に好意的な認識」を持ちやすい傾向、認知バイアスのことです。

- 自身の成功

→自分の能力や努力が優れていた - 自身の失敗

→外部環境や他者の悪影響を受けた

- 学力テスト

- 良い点数:自分が頭良い、努力した

- 悪い点数:教師の教え方が悪い

- 新しいビジネスで起業

- 良い結果:自身の戦略とカリスマ性のおかげ

- 悪い結果:従業員が足を引っ張った

- チームスポーツの大会

- 勝利:自身の技術力や能力のおかげ

- 敗北:チームメイトが足を引っ張った

このように、良い結果だと「自分のおかげである」と評価し、悪い結果だと「自分のせいではない(他人や環境のせいだ)」と評価する傾向が自己奉仕バイアスです。

ちなみに、結果がネガティブだった場合に関しては、自己尊重感を保つための防衛機制として機能しているケースがあります。自分のせいで失敗した、とは思いたくはないですからね。

ただ、強く思い込んでしまうと、自己改善の機会を逃すどころか、チームや仲間との軋轢を生む可能性があるので注意しましょう。

認知バイアス#6

自己中心性バイアス

自己中心性バイアスとは、自分自身を中心に物事を考える傾向、認知バイアスです。自分目線の感情・信念を過大評価して、他人の視点や経験を理解する際にそれらを過小評価することがあります。

つまり「自分目線でばかり物事を考えてしまう」という傾向ですね。状況によっては、価値観の押し付けに発展することがあるかもしれません。

- 自分の気持ちが、他人に伝わっていると思い込む

- 自分がもらって嬉しいものを、他人も同様に嬉しいと思い込む

- 自分と同じ悩みや挫折経験を、他人も同様に経験したことがあると思い込む

- ビジネスやゲームなどで、自身が見えている状況が他人にも見えていると思い込む

このように、自分がよくわかっていることや感じていることを過大評価して、他人も同様にわかっている感じていると思い込むのが、自己中心性バイアスです。

自分のものさしでばかり測らず、相手の立場に立って、お互いが気分良く過ごせるようなコミュニケーションを心がけたいですね。

認知バイアス#7

感情バイアス

感情バイアス(emotional bias)とは、人々の意思決定や判断が「感情」によってプラスマイナスの影響を受ける認知バイアスのことです。

簡単な例だと「好きだから良い、嫌いだから悪い」という判断がありますね。以下にその具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

- 人間関係での贔屓

- 好きな人がミスしても寛容

- 嫌いな人には厳しく当たる

- 憧れの人の意見を正しいと信じる

- 購入における意思決定

- 幼少期から愛着のある食品を買う

- 性能が劣っていても好きなブランドを買う

- ビジネス判断

- 過去の成功体験に依存した意思決定

- 未知への不安や恐怖から挑戦できない

このように、機能や経済的な合理性を無視して、感情的に好ましいものを優遇し、好ましくないものを冷遇する傾向を「感情バイアス」と言います。

認知バイアス#8

投影バイアス

投影バイアスとは、自分の好み、感情、価値観を、他人に投影して認識してしまう認知バイアスです。相手も自分と同じだと思うことですね。

- 自分が好きなものは相手も好きだと思う

- 音楽や食べ物、アイドルやスポーツチーム等

- 自分が好きなものを誕生日に送る、等

- 自分が簡単なことは、相手も簡単だと思う

- 見ればすぐわかるよ!

- なんでこんな簡単なこともできないの?

これらは、特に子どもに強く現れる認知バイアスですね。成長過程で「ヒトはみんな違うこと」を認識して、段階的に弱まっていきます。

認知バイアス#9

一貫性バイアス

一貫性バイアスとは、他者に対して、過去の言動や態度が、現在や将来も一貫して変わらないと考えてしまう認知バイアスです。

言い換えると、物事を点で捉えて引き延ばすようなイメージで「過去にも同じ行動をしてきたのだろう」「これからも同じ行動を続けるだろう」と考える傾向があります。

- 遅刻された場合

- 知り合いが遅刻をしたら「よく遅刻をする人なんだろうな」と思う

- ナンパされた場合

- ナンパされたら「よくナンパしているんだろうな」と思う

一貫性バイアスが働くと、他人の行動を「過去や未来に引き伸ばして評価する」ことに繋がるので、好印象を形成することに役立ちます。(もちろん悪印象も形成されるので、注意してください。)

認知バイアス#10

保守性バイアス

保守性バイアスとは、新しい情報を取り入れて、考え方や行動を変えることに躊躇する傾向、認知バイアスです。文字通り、保守的になります。

特に、これまで信じてきた情報の蓄積量が多く、行動期間が長ほど、新しい考え方を取り入れることを阻害する働きが強まります。

- 職場での新技術導入

画期的な新技術があっても、既存の業務フローや考え方を更新することができず、結果として会社の成長や革新が阻害されることがあります。 - 医者による患者の病状判断

既存の診断を行った場合、相反する新たな証拠が出てきても、既存の診断に固執して正当性を検証する、あるいは新たな証拠を無視しやすい可能性があります。 - AIツールの普及

chatGPTをはじめとした画期的なツールが開発されても、それらを使わずに既存のやり方に固執するのも、保守性バイアスの一種です。

このように、新しい情報や変更に、無意識な抵抗を引き起こす傾向が保守性バイアスです。変化し続ける現代において、現状維持は後退なので注意しましょう。

新しいか古いかという枠組みにとらわれず「良いか悪いか」「正しいか正しくないか」で判断するようにしたいですね。

認知バイアス#11

バーナム効果

バーナム効果は、誰にでも該当するような「曖昧で一般的な性格の特徴」にも関わらず「自身に強く当てはまる特徴」として思い込む認知バイアスです。(別名:フォアラー効果)

有名な例として、占い、心理テスト、手相などがありますね。「言われるとそんな気がする」と感じる例をいくつか紹介します。

- 「酷い…」と言われると、なにか酷いことをしてしまった気がする

- 「あなたは情熱的で、他人に対して深い共感を持っています」と言われて納得する

- 「あなたは新しい人々との出会いを楽しむ社交的な一面がある一方で、自分だけの時間を必要としますね」と言われて納得する

このように、言われるまでは自覚がなくても、言われてみると「確かにそうかも…」と感じてしまうのが、バーナム効果です。

認知バイアス#12

ハロー効果

ハロー効果とは、ある人を評価をするときに「見た目」や「肩書」といった目立ちやすい特徴によって、評価内容が歪められてしまう認知バイアスです。(別名:光背効果)

例えば、見た目だけで「あの人は頭が良さそうだ…」「きっとあの人はだらしない性格に違いない」と思い込んでしまうこともハロー効果による影響です。他にも例をあげますね。

- 仕事での評価

- 見た目が清潔だと仕事ができそう

- 営業成績が良いと、分析やマーケもできそう

- 太っているから自己管理能力が低い

- 教育現場での生徒の評価

- 礼儀正しい生徒は、成績も優秀そうだと思う

- ある1教科の成績が優秀だと、全教科優秀だろうと思う

- 日本のことわざ

- 色白は七難を隠す

- 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い

このように「ハロー効果」では、人間が物事を評価するときに、他の特徴に引っ張られて評価が歪んでしまうことが特徴です。

認知バイアス#13

ダニングクルーガー効果

ダニング・クルーガー効果とは、能力の低い人ほど自分を高く評価するという現象のことで、根拠がないのに自身を過大評価をすることから「優越の錯覚」とも呼ばれる認知バイアスです。

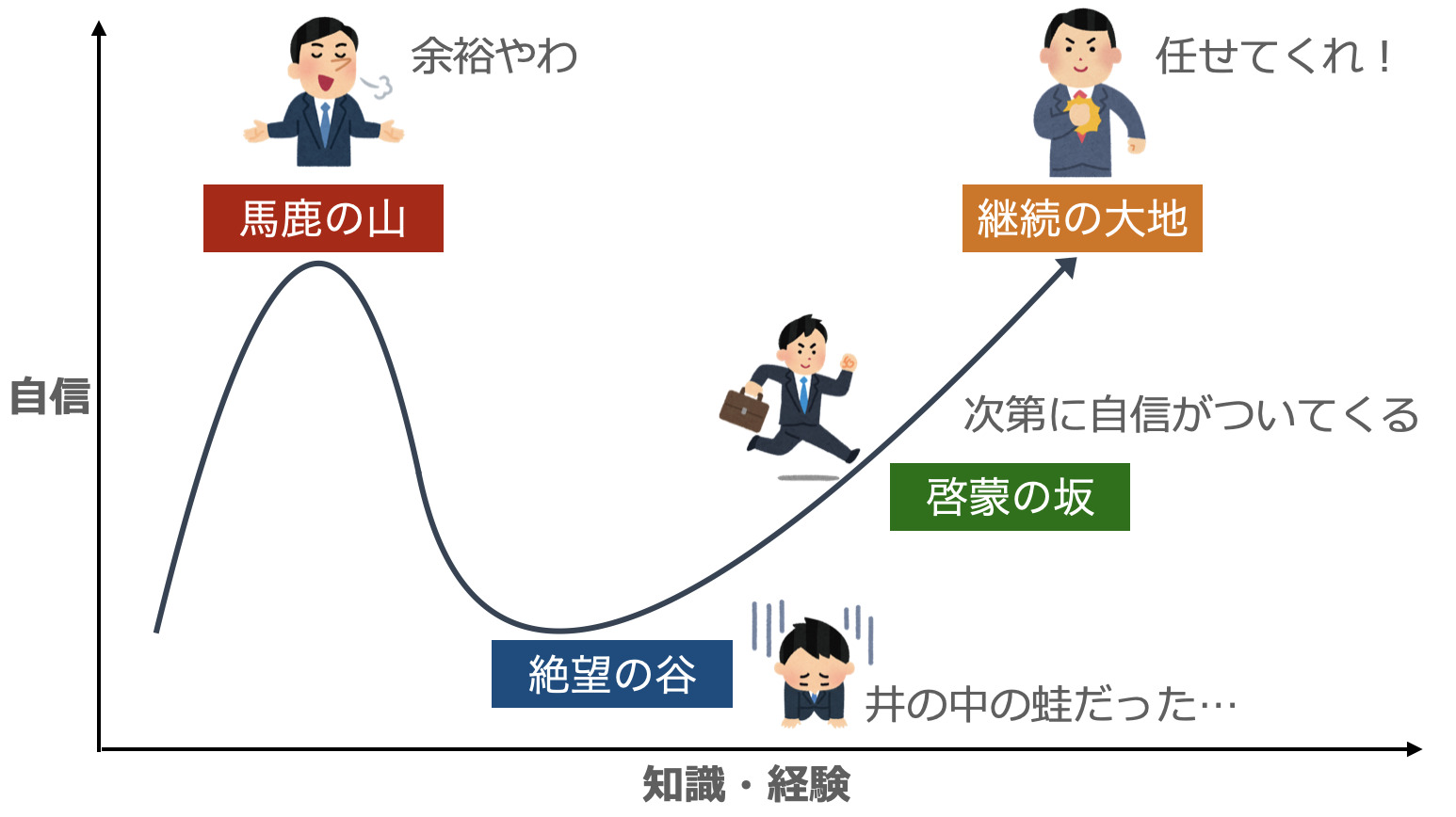

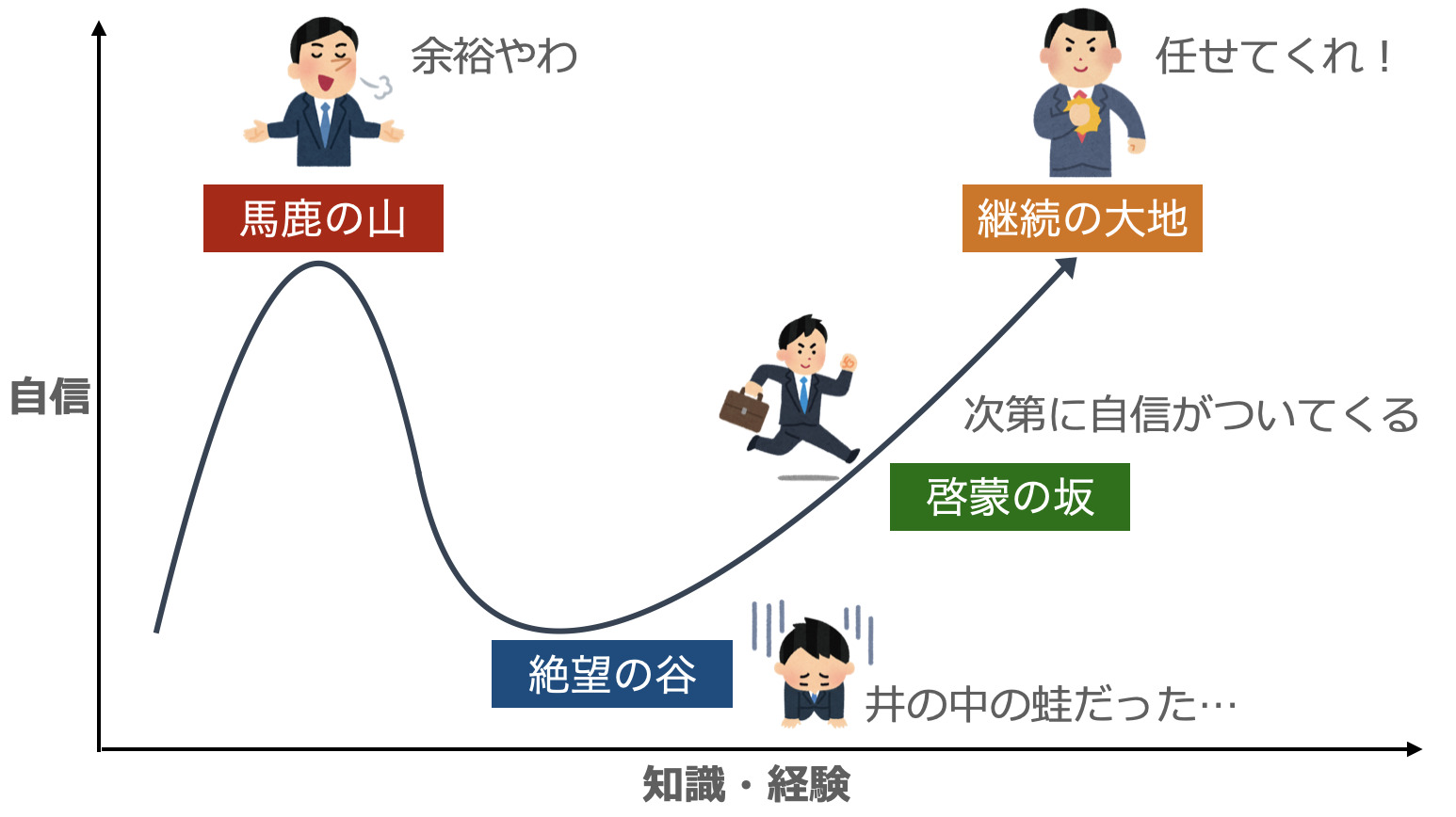

「自信」と「知識・経験」には、下記グラフのような傾向があると知られています。近年は、キャッチーな言葉で、馬鹿の山、絶望の谷、などと表現されることが多いですね。

このように、ダニング・クルーガー効果は「自己評価の誤り」を引き起こしてしまうので、自己改善や学習の機会を見逃す可能性がある認知バイアスです。

「馬鹿の谷」で慢心すると、それ以上の努力をしなくなりますからね。あるいは「絶望の谷」で挫折し、諦めてしまうケースも。。

認知バイアス#14

コンコルド効果

コンコルド効果とは、これまで投資してきた「回収できていないコスト」を惜しむあまり、さらなる投資をやめることができない認知バイアスです。

特に有名な例だと、UFOキャッチャーで「あと少しで取れるから!」と、景品が取れるまでやり続けてしまうことですね。他には下記のものがあります。

- 当たるまでパチンコ台から退けない

- 口説きたい女性への貢ぎものを辞められない

- 副業ブログで100記事書いたけど売上が出ない。けど辞められない。

- 新製品の開発に多大な資金を投じたので、ヒットしなくても投資をやめられない

このように、将来の損失を回避するために、すぐ止めるべきだったとしても「ここでやめたら、もったいない!」と、過去の投資を惜しんでやめることができないのです。

別名「コンコルド錯誤」「コンコルドの誤り」「埋没費用効果」「サンクコストの誤謬(ごびゅう)」とも呼ばれ、日常的に陥りやすいことが知られています。

人やモノ、サービスへの「金銭的・時間的・精神的な投資」を行い続けることで、さらに損失となると気づいているけど、止められないんですよね。

認知バイアス#15

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果とは、人々は、多くの人々が支持する意見や行動に対して賛同しやすく、自身も追随すべきと思い込む傾向、認知バイアスのことです。

- みんなが言うなら間違いない

- みんながやっているなら有益だろう

- みんながやっているから、やるべき

といったように、他人の意見や行動に影響を受けやすく、特に多数の人々が同じことをしている場合、その行動を自分も行うべきだと強く感じます。

- 購買意欲

- 多く買われている人気商品を買いたがる

- 子どもがみんなと同じオモチャを欲しがる

- スポーツや投票

- 多くの人が応援するチームを応援したくなる

- 選挙で優勢な候補者を応援したくなる

- 流行り、トレンド

- 友達の多くが着ている服を着たがる

- TikTokで流行りのアプリやダンスをしたがる

このように、多くの人が支持する事柄や物に対して、安心感や信頼感を抱き、自分も追随すべきだと感じる傾向が「バンドワゴン効果」です。

認知バイアス#16

フレーミング効果

フレーミング効果とは、同じ情報でも、提示方法や文脈といった焦点の当て方によって、受け取り方や意思決定が異なるという傾向、認知バイアスのことです。

具体例を見てみましょう。

- 栄養ドリンクの表示

- ビタミンCが1,000mg配合

- ビタミンCが1g配合

- レモン◯個分のビタミンC!

- 1日分のビタミンC!

- 電池の残量

- 電池残量が残り50%もある!

- 電池残量が残り50%しかない…

- スプレーの除菌効果

- これを使えば95%殺菌!

- これを使っても5%の菌が残ってしまう

- 医者が伝える手術リスク

- この手術は90%成功しますよ!

- この手術には、10%の失敗率があります…

このように、伝える事実は同じでも、その伝え方や文脈によって、異なった受け取り方がされる傾向を「フレーミング効果」と言います。

認知バイアス#17

アンカリング効果

アンカリング効果とは、最初に提示された情報(特徴や数値的なデータ、価格など)が基準となり、その後の評価を左右するという傾向、認知バイアスです。

下記のような値引き表示が典型例ですね。

¥100,000¥80,000- ¥80,000

この最初の提示した判断基準となる情報をアンカー(和訳:船の碇)と言います。他にもいくつか例をあげてみましょう。

値段

- セールや値下げ(アパレルなど)

- 値下げ前提で「見積もり金額」を提示する

- 店舗入口に高価な商品を配置(指輪店など)

評価

- 転職活動における「前職の年収」

- 普段、素行の悪いヤンキーが、たまに良いことをすると素敵に見えるギャップ

- 評判の良い飲食店だと、相応の期待をして味わいながら食べますもんね

このように、最初に提示されている評価や値段が、その後の認識や意思決定を左右する基準になります。

なにかを評価するときには基準が必要ですからね。その基準より、良いか悪いかで、感じ方が変わるのがアンカリング効果です。

認知バイアス#18

アンダードッグ効果

アンダードッグ効果とは、より不利な立場にある負け犬(アンダードッグ)に同情、応援したくなる、といった認知バイアスのことです。

- 不遇な主人公が応援されやすい

恵まれない生い立ちの弱者が「主人公」になることで、困難を乗り越える喜びが増加する - 不人気なキャラクターが応援される

一部のユーザーが、ランキング評価が低い不遇なキャラクターを応援することがある - 選挙で不利そうな候補者に票を入れる

一部の有権者は、当選が難しそうな候補者にあえて入れることがある - モテなさそうな人に義理チョコをあげる

バレンタインに縁がなさそうな人に、あえてプレゼントしたくなる

このように、不遇な立場にある負け犬に対して『同情する気持ちが働き、応援したい』と思う傾向がアンダードッグ効果です。

その効果は「どれくらい深く感情移入できるか」次第ですね(例:自分と境遇が似ている、努力のストーリーを知っている、等)

認知バイアス#19

クレショフ効果

クレショフ効果とは「前後の脈絡がない映像や写真の羅列」に対して「前後のつながりを無意識に関連づけ、勝手に意味を解釈してしまう」認知バイアスです。

例えば以下の画像を見てみてください。

猫はどのような気持ちでしょうか?

- 猫がご飯を狙っている

- 猫がご飯を食べたがっている

- 猫がご飯を食べれず、いじけている

といったように「猫」と「ご飯」を関連づけて、猫の表情を解釈したら、それがクレショフ効果による影響です。本来、この2枚の写真には一切関係がありません。横に並べただけです。

このように、本来は関係のない写真の羅列に対して、無意識に関連づけて解釈してしまう、といった傾向をクレショフ効果と言います。

観た人の解釈を操作する強力なツールなので、TVCM等の広告で活用される事例が多いですね。

認知バイアス#20

バックファイア効果

バックファイア効果とは、自分の信念や意見に反する情報を提示されたときに、反対意見を聞き入れず、考えをより強固にする傾向、認知バイアスのことです。

もともとバックファイア(backfire)は「裏目に出る」と言う意味の英語ですね。いくつか例をあげてみましょう。

- 政治や宗教的な信念

政策や宗教に対して、科学的に間違いである根拠を提示しても、一部の支持者は全く聞き入れず、むしろより支持を強めることがあります - ワクチンの科学的誤解

とあるワクチンに対して「科学的に安全である」という証拠が提示されてもなお、「危険である」という思想を強める層がいます

このように、自分の信じる事柄にたいして、反論や誤りの指摘があったとしても、素直に聞き入れることはなく、むしろ強く盲信してしまう傾向が、バックファイア効果です。

正しいことを正しいと認識できなくなってしまうバイアスです。間違いを認めない限り、前に進めないんですけどね。

認知バイアス#21

真理の錯誤効果

真理の錯誤効果とは、同じ情報が何度も繰り返されることによって、その情報が真実であると認識される傾向、認知バイアスのことです。(別名:真実性の錯覚)

同じ情報に繰り返し触れることで信じてしまうので、幼少期からご両親に聞かされてきた主張や迷信を真実だと思っている方も多いのではないでしょうか。

- 効果を連呼するTVCM

- 例えば「最高品質」と繰り返し言われるなど

- 何度もTVCMで見る商品やサービスには信頼が湧きますよね

- SNSでよく見る怪しい情報商材屋

- 私は◯年で◯億円稼ぎました(嘘)

- 大事なので何度も言いますが〜誘導

このように、何度も聞いた情報を真実だと思ってしまうのが「真理の錯誤効果」です。これは、接触が多ければ多いほど好感度が増す「単純接触効果」からもきていますね。

やや古い例だと「人間は脳の10%しか使っていない」「ニンジンを食べると視力が上がる」といった過去の迷信もその一部ですね。

認知バイアス#22

リスキーシフト

リスキーシフトとは、集団内で意思決定を行う場合だと、リスクがより高い選択をしやすくなる、という傾向、認知バイアスです。

有名な例だと「赤信号、みんなで渡れば怖くない」ですね。普段一人ではしないような「リスクが高い行動」も、集団だとしてしまうことが特徴です。

- スポーツの戦術決定

戦術に責任を持つ監督がいないと、リスクの高い選択をしやすくなります。 - 社会的な行動全般

友人と一緒だとリスクのある行動を取りやすくなります。集団内での行動は、個人での行動よりも社会的なリスクが少ないので(例:過度な飲酒や、危険なスポーツ)

このように、リスキーシフトは「集団内での意思決定」に影響を及ぼす認知バイアスです。責任の所在を明確にし、全体を俯瞰した冷静な意思決定を行うほかありません。

認知バイアス#23

錯誤相関

錯誤相関とは、とある二つの事柄に、本来は相関関係が存在しないものの、まるで相関関係があるように錯誤(思い違い)してしまう認知バイアスのことです。

たまたま、何度かタイミングが重なったり、統計上のデータ推移が重なったりした時に起こりやすいですね。例をあげてみましょう。

- 雨男、雨女

- 四葉のクローバーを見ると、幸せになれる

- 満月の夜には、不吉な事が起きる

- インターネットの普及が、自殺率を上げている

このように、本来は全く相関していなくても相関、あるいは因果関係を結びつけてしまう傾向が錯誤相関です。

特に、その事象同士が、記憶に浮かびやすい出来事(例:珍しい、ネガティブ)であった場合に発生しやすいとされています。

認知バイアス#24

根本的な帰属の誤り

根本的な帰属の誤りとは、他人のネガティブな行動を説明するとき、当人の性格や行動に焦点を当てすぎて、状況的な要因を過小評価する傾向、認知バイアスのことです。

- 遅刻の原因

- 当人が無責任で怠惰であると思う

- 交通事故や予期せぬ事情は考慮しない

- 職場でのミス

- 当人が不注意で無能だと判断する

- 指示ミスや予期せぬエラー等の外部要因は考慮されない

このように、他人の過失に対しては、状況的な要因を過小評価してしまうのが「根本的な帰属の誤り」という認知バイアスです。

ちなみに、自分を評価する場合は真逆になりやすいですね。(自己奉仕バイアスと言います)

認知バイアス#25

アロンソンの不貞の法則

アロンソンの不貞の法則とは、古くから馴染みのある知人や友人に褒められるよりも、新しく馴染みがない他人から褒められた方が、心に響きやすい、とされる心理法則のことです。

つまり、自分のことをよく知らない相手から褒められた方が嬉しく感じてしまう、というものですね。認知バイアスの一種です。

「アロンソンの不貞の法則」は、アメリカの社会心理学者であるエリオット・アロンソン(Elliot Aronson)によって提唱されました。

アロンソンは特に、認知という脳機能が、事実を自分に都合よく捻じ曲げて解釈し、思い込んでしまう心理学的法則を多く発見したことで知られています。

認知バイアス#26

代表性ヒューリスティック

代表性ヒューリスティックとは、ある対象を判断するときに「知っているものの代表的特徴にどれくらい近いか」をもとに判断する傾向、認知バイアスです。

例えば「尻尾が丸い動物→うさぎかな?」「すごいマッチョ→ボディビルダーかな?」「高身長イケメン→モデルかな?」といった、まるで連想ゲームのような思考のショートカットですね。

- 白衣を着ている→医者かな?

- 耳がぴーんと長い→うさぎかな?

- 目の下にクマがある→寝不足かな?

- 赤くて丸い物体がある→りんごかな?

- 深夜も明るいオフィス→ブラック企業かな?

このように、すでに知っている知識との「類似性や典型性」に基づいて、シンプルかつ迅速な判断を可能にするのが、代表性ヒューリスティックです。

ただ、ぱっと見だけで決めつけてしまうと、誤った判断を引き起こす可能性があるので注意しましょう。例外はたくさんありますからね。

※なお「ヒューリスティック」とは、人間が迅速かつ効率的に物事を判断するために利用する「手がかり」や「経験則」のことです。

認知バイアス#27

可用性ヒューリスティック

可用性ヒューリスティックは、判断や意思決定をする際に、利用可能な情報やすぐに思い出せる事例をもとに判断する傾向、認知バイアスです。(別名:可用性バイアス)

言い換えると「いまあるものでなんとかしようとする傾向」のことで、料理で例えるなら「冷蔵庫にある食品」や「パッと思い出せるレシピ」から、その日の献立を決めるイメージですね。他にも例をあげてみます。

- なにかしらの商品選び

人気ブランドや記憶に浮かぶ商品を選びがちですね。それこそ以前使ったことのあるメーカーの製品や、評判が良い商品などです。 - どういった友人と付き合うか

友人や知り合いと交友する時、楽しかった記憶がある人や、共通の趣味を持つ人と付き合いたいと思う傾向がありますよね。 - どういったお店を選ぶか

あえて新しく探したりせず、すでに知っているお店から候補に上がりますよね。

このように、何かしらの意思決定をする時、すぐに思い出せる事例や記憶をもとに判断する傾向が「可用性ヒューリスティック」です。

メリットとして、情報の入手と処理は早い点はありますが、デメリットとして、それ以上の最適解を見つにくく、判断を間違えやすくなる点に注意が必要ですね。

特に、環境が変わると、過去の事例が通用しないことがあります。視野狭窄に陥らないようにしましょう。

認知バイアス#28

選択のパラドックス

選択のパラドックスとは、選択肢が多ければ多いほど不幸を感じやすくなるという心理効果、認知バイアスのことです。

本来、より自由で合理的な選択をするためには「選択肢は多ければ多い方が良いはず」なので、矛盾していますよね。具体例をみてみてみましょう。

- レストランのメニュー数

メニューの選択肢が増えるほど、最適な選択をするためには、細かい違いを比較する必要があります。その結果として満足度が低下してしまいます。 - オンラインショッピング

商品の選択肢が多すぎると、比較に時間がかかり、検討が難しくなります。結果として満足度が低下して、最終的に購買意欲が減退することすらあります。

このように「選択肢が多すぎて選ぶのが大変だ…」と悩む方は多いのではないでしょうか。

例えば、仕事選びにおいても以前は「家業を継ぐだけ」とシンプルでしたが、いまは幅広い業界職種から選択しなくてはなりません。

認知バイアスを緩和するポイント

認知バイアスの原因は「経験や直感からくる思い込み」にあるので、対処すれば、一定は軽減できます。※ただ、人間である以上、全てを防ぐのは不可能です。

- 認知バイアスへの理解を深める

- 認知バイアス診断で思考の癖を知る

- 批判的に考え、第三者の意見を取り入れる

順番に解説していきます。

認知バイアスを緩和するポイント①

認知バイアスの理解を深める

まず、認知バイアスの存在を知らなければ、防ぎようがありません。あなたがAIではなく人間である限り『なにかしらのバイアスはある』という認識を持ちましょう。

仮に「自分だけは大丈夫」と思っているのであれば、それこそがバイアスです。

認知バイアスを緩和するポイント②

認知バイアス診断で思考の癖を知る

次は、自身が「どういったバイアスを持ちやすいのか」という思考の癖を知ることをおすすめします。ミイダスで診断可能ですね。(記憶だと、無料でできる診断は唯一のはずです。)

▼ミイダスで診断してみよう

ミイダスはもともと、転職市場価値を診断できるアプリですが、「バイアス診断ゲーム」をはじめとした心理学系の診断がいくつかあります。誰でも登録できるので、興味があれば試してみてください。

認知バイアスを緩和するポイント③

批判的に考え、第三者の意見を取り入れる

認知バイアスに陥るのを防ぐために「なにごとも疑ってかかる」「自分と異なる意見を取り入れる」ことが重要です。 例えば以下のようにですね。

- 何が事実で、何が解釈か

- 別の観点から考えると、解釈は変わるか

- どのような反対意見があるか

このように、さまざまな角度から複眼的にとらえることができれば、認知バイアスに陥りにくくはなります。いわゆるクリティカルシンキング(批判的思考)というものですね。

第三者の意見を取り入れるのもおすすめです。利害関係がなく、都合が悪いことも率直に伝えてくれる相手にしましょう。