エビングハウスの忘却曲線とは

エビングハウスの忘却曲線とは、一度覚えたことを再度覚え直すときの「時間の節約率(どれくらい減らせるのか)」を、覚えてからの経過時間軸で表した曲線のことです。

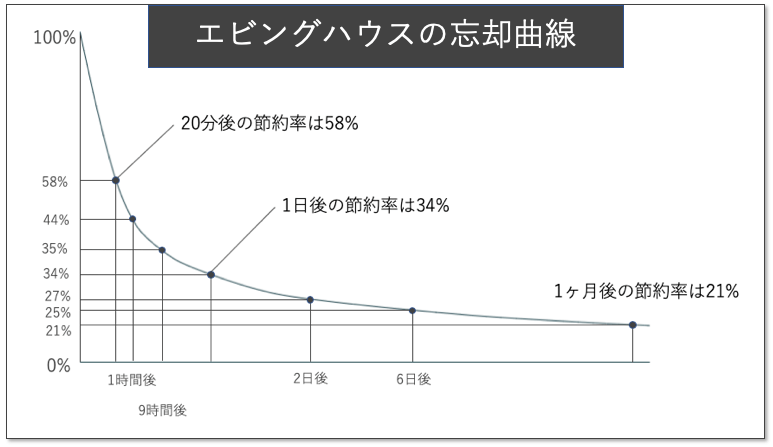

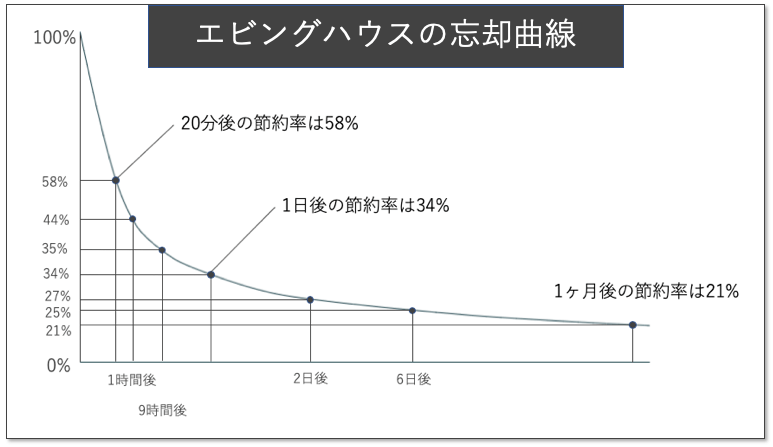

- 20分後の節約率:58%

- 1時間後の節約率:44%

- 9時間後の節約率:35%

- 1日後の節約率:34%

- 2日後の節約率:27%

- 6日後の節約率:25%

- 1ヶ月後の節約率が21%

エビングハウスの忘却曲線でよく誤解される「節約率」とは

エビングハウスの忘却曲線に関するコラムやブログにおいてしばしば誤解されがちなのが「節約率」です。

「節約率」とは「記憶を覚えている割合」ではなく、「同じことを覚え直すコストが減少した割合」を指します。

下記の計算式だとわかりやすいでしょうか。

(節約率)=(節約された時間または回数)÷(1回目に必要だった時間または回数)

例えば、10個の単語を覚えるのに最初は5分かかったとして、2回目は3分(2分の節約)で覚え直せたと仮定すると、「節約率」は、2÷5、つまり40%となるわけです。

もし、2回目は1分(4分節約)で覚え直せたとしたら、節約率は4÷5=80%となります。

ここからわかるように、節約率が高ければ高いほど「覚え直しで短縮できる時間や回数が減った」という意味になります。

エビングハウスの忘却曲線に関する実験

名称の由来でもある、ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウス(Hermann Ebbinghaus)は、1885年に自分自身を被験者とする記憶の実験を行いました。

まさに「エビングハウスの」であるわけです。

エビングハウスは無意味な音節を反復する書き取りによって記憶し、時間とともに「節約率」がどの程度減少していくかを調べました。

- 20分後の節約率:58%

- 1時間後の節約率:44%

- 9時間後の節約率:35%

- 1日後の節約率:34%

- 2日後の節約率:27%

- 6日後の節約率:25%

- 1ヶ月後の節約率が21%

エビングハウスの忘却曲線はその名前から「忘却の程度」に関する実験のように誤解されがちですが、実際に行われたものは「記憶の定着しやすさ」という点であることに注意が必要です。

また、この実験は「無意味な音節の記憶」という「覚えた事柄が相互に関連し合わない知識」を前提としており、学問などの体系的な知識であれば、この曲線はより緩やかになると考えられています。

さらに、自分にとって重要・有益な知識であり、復習(反復)を重ねることで、やはり忘却曲線のカーブを緩やかにできることもわかっています。

ただ、エビングハウスの実験は長期記憶に関するものであるとされていますが、自分の関連性の低い無意味な言葉の記憶は、短期記憶なのではないかという説もあります。

エビングハウスの忘却曲線における「長期記憶」は記憶の二重構造モデルに由来

リチャード・アトキンソン(Richard Atkinson)とリチャード・シフリン(Richard Shiffrin)が1968年に提唱した「記憶の二重構造モデル」によると、人の記憶は3つに分けられます。

- 感覚記憶(sensory memory)

外部からの刺激によって生じた1~2秒ほどの瞬間的な記憶 - 短期記憶(STM:short-term memory)

情報を短期間保存する貯蔵システム - 長期記憶(LTM:long-term memory)

情報を長期間保存する大規模貯蔵システム

そして、外部刺激が長期記憶まで到達するまでには以下の3ステップを踏む必要があります。

- 外部刺激→感覚記憶

外部からの刺激によって、「感覚記憶」が生起 - 感覚記憶→短期記憶

注意を向けられた感覚記憶が「短期記憶」へ移行 - 短期記憶→長期記憶

反復された短期記憶が「長期記憶」へ移行

当初、長期記憶は忘却されることがないとされましたが、「エビングハウスの忘却曲線」が発見されたことによって、長期記憶も減衰し忘却することが明らかになったのです。

エビングハウスの功績は偉大なものとされた

実は、エビングハウスが行ったような「記憶」に関する研究は、心理学の見地からは過去2000年の間で一度も取り扱われていないものでした。

それまで記憶は哲学的に研究され、実証できないものであるとされていました。

エビングハウスの実験は、自身が被験者であり実験者であることから、そこにバイアスがかかることを熟慮し、一般化を著しく制限した上で発表されましたが、それでも心理学研究の歴史に名を刻むほどの大きな功績となりました。

実際に、「英雄的」と評されたり、「心理学の歴史における唯一の最も素晴らしい調査」と語られたり、「アリストテレス以来の最大の事業」と述べられたりされたほどです。

定期的に繰り返し学習することで記憶へ定着する

エビングハウスの忘却曲線は、学習による反復と記憶の定着に関する場面でしばしば応用されています。

2013年に行われた、カナダのウォータールー大学の実験によると、

1度学習した後に、その長期記憶を維持するためには、24時間以内に10分間の復習を、そして7日後に5分間の学習を、そして30日以内に2~4分の学習をするのが効果的だと実証されています。

例えば、試験勉強や仕事に関する知識に関しては、1度学習したら1日の間を空けずに再度学習を行うことで、記憶がより定着しやすくなるというわけです。

さらに1週間以内に1回、1ヶ月に1回と復讐を重ねていくことで、記憶の保持は確固たるものとなります。

繰り返し学習することで記憶への定着率は上がる

脳において記憶を司る「海馬(かいば)」という部位に、日々学習した情報は一度ファイリングされ、整理整頓がなされた結果、脳の高次機能を司る「大脳皮質」へと蓄積されていきます。

そして、海馬は不要な情報を適宜捨てていってしまうため、繰り返し復習をすることで海馬に「これは重要な情報だ」と認識させることができます。

結果として、短期記憶が長期記憶に移行することになり、さらに節約率も高くなることが期待できるわけです。

このように、繰り返し学習することを「ドリル学習」と言います。

最後に

いかがでしたでしょうか。

エビングハウスの忘却曲線とは、人が一度覚えた内容に関して「再度覚えるためにかかる時間を、どの程度減らすことができるのか」を調べたものでした。

そのため、勘違いとしてよくある「人が覚えたものが時間によってどの程度忘却されてしまうか」ではないので注意してください。

そして、1度学習した後に、24時間以内に10分間の復習を、そして7日後に5分間の学習を、そして30日以内に2~4分の学習をするのが効果的だと実証されています。

ぜひこちらを日々の学習に役立ててください。

このページを読んだあなたの人生が、

より豊かなものになることを祈っております。