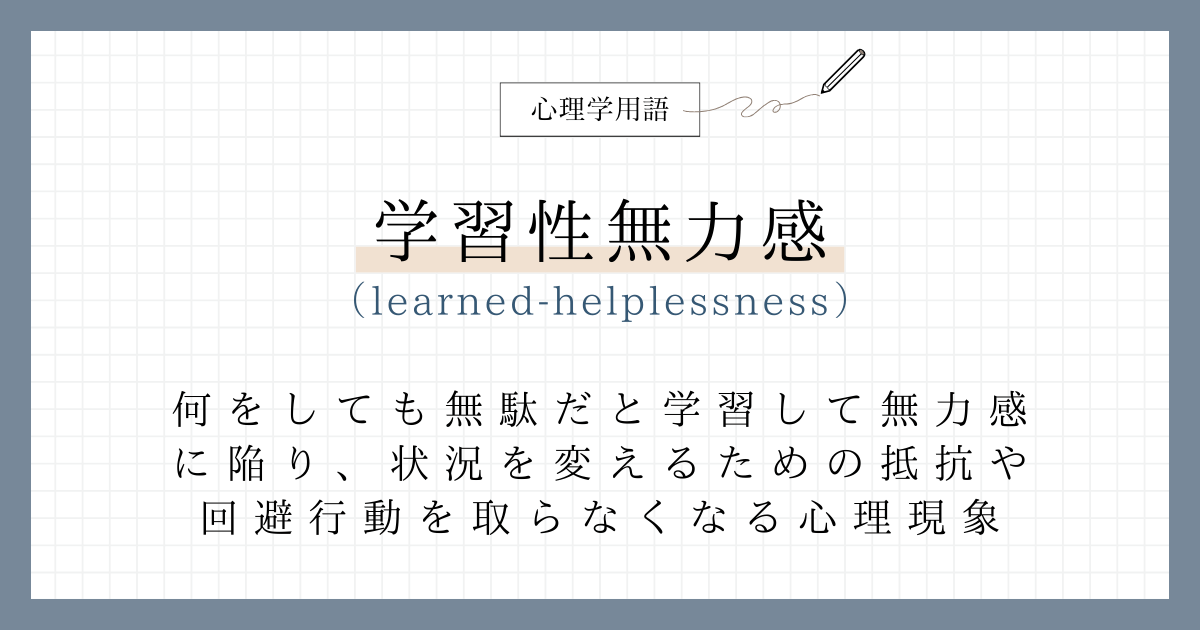

学習性無力感とは

学習性無力感とは、逃避や回避ができない状況下で嫌悪刺激(痛みや恐怖、ストレス)を与え続けることで、その状況から抜け出すための抵抗をしなくなり、ほとんど動かない無気力状態になる学習です。

そして、回避できる状況になったとしても、そのまま嫌悪刺激を受け続けてしまい、また別の違った状況においても回避行動の学習ができなくなるとされています。

不快感や不安感から逃げられない環境下で長い間ストレスを経験することで「何をしても意味がない」と学習してしまい、自発的な努力ができなくなるのです。

学習性無力感の具体例

日常生活における学習性無力感の具体例です。

- 学業についていけない

-

学校で授業やテストの内容が理解できず、それによって赤点や補習が続いても「どうせわからないから」と勉強を投げ出すようになってしまう。

- 仕事で頑張ってもうまくいかない

-

どんなに仕事を頑張ってもささいなミスで上司に厳しく叱られることから「やる気を出しても意味がない」と手を抜くようになってしまう。

- スポーツで練習してもレギュラーに入れない

-

野球部やサッカー部などの部活で、周りの選手が優秀すぎてどんなに努力をしても追いつけそうにないと、練習をしなくなってしまいます。

他にも、引きこもりやニート、若者の政治への関心のなさといった社会現象も、学習性無力感が関係しているとされています。

運営者

運営者挫折経験を引きずってしまい「何をやってもうまくいかない」とやる気がなくなってしまうケースも当てはまります。

学習性無力感の実証実験

セリグマンは、2匹の犬を「条件が異なる空間」に入れて電流を流すという実験を行いました。

まず、部屋の条件は下記の通りです。

- ボタンを押すと電流が止まる空間

- 何をしても電流を避けられない空間

そして、それぞれの部屋に犬を入れて電流を流すと、下記のようになりました。

- ボタンを押すと電流が止まる空間にいる犬

→ボタンを押すと電流が止まることを学習し、電流が流れるたびにボタンを押すようになる。 - 何をしても電流を避けられない空間にいる犬

→次第に回避行動をしなくなり、無抵抗のまま電流を受け続けるようになる。

その後、それぞれの部屋にいる犬を別の「①ボタンを押すと電流が止まる空間」に移して、引き続き電流を流しました。

- ボタンを押すと電流が止まる空間にいた犬

→再び、自らボタンを押して電流を止める - 何をしても電流を避けられない空間にいた犬

→ボタンを押して電流を避けるという試みを行わず、無気力状態で電流を受け続ける

このように、一度無気力状態に陥った犬は、部屋を変えたとしても、電流を避けるための試みを行わず、無気力に電流を受け続ける結果になったのです。ここから「何をしても電流を受ける結果を避けられない」という無気力状態を「学習」したことが示されました。

学習性無力感に陥ることを避けるために【企業管理職向け】

ビジネスシーンでは従業員が学習性無力感に陥ることで、企業に大きな影響を及ぼすことがわかっています。

- 部下に仕事の達成感を与える

- 努力や成果は評価して、成長に期待する

- 現実離れした高すぎる目標を押し付けない

学習性無力感による悪影響#1

部下が自力で達成できる仕事を割り振る

部下の職務能力を正しく見極めて、自力で達成することができる仕事を与えることが重要です。十分な研修や指導なしに仕事を投げてはいけません。

反対にできない仕事を割り振ると、上司から繰り返し修正を受け続けることになり「自分は仕事のできない人間だ」と学習し、ストレスから無力感に陥ってしまいます。

学習性無力感による悪影響#2

努力や成果は評価して、成長に期待する

仕事そのものが楽しい人は少数派です。多くの場合で、上司との信頼関係があり、評価を受け、成長に期待してもらえることでやる気が上がるものです。

部下の努力や成果に対して上司が反応を見せない状況が続くと、部下の意欲は低下していき、やがては仕事に頑張る意欲が低下するので注意しましょう。

学習性無力感による悪影響#3

現実離れした高すぎる目標を押し付けない

離職率の高いベンチャー企業のあるある事例なのですが、理不尽に高すぎる目標をチームや部下に押し付けると、目標として機能しません。心理的に疲弊するだけなのでやめましょう。

- どうせ目標達成しないからやる意味ない

- 評価を下げて、昇格させないためだよね

「高い目標を掲げて本気で向きあって欲しい」という気持ちはわかりますが、年収数百万円程度の雇われ社員に高すぎる理想を押し付けるのはやめましょう。