マズローの欲求階層説とは

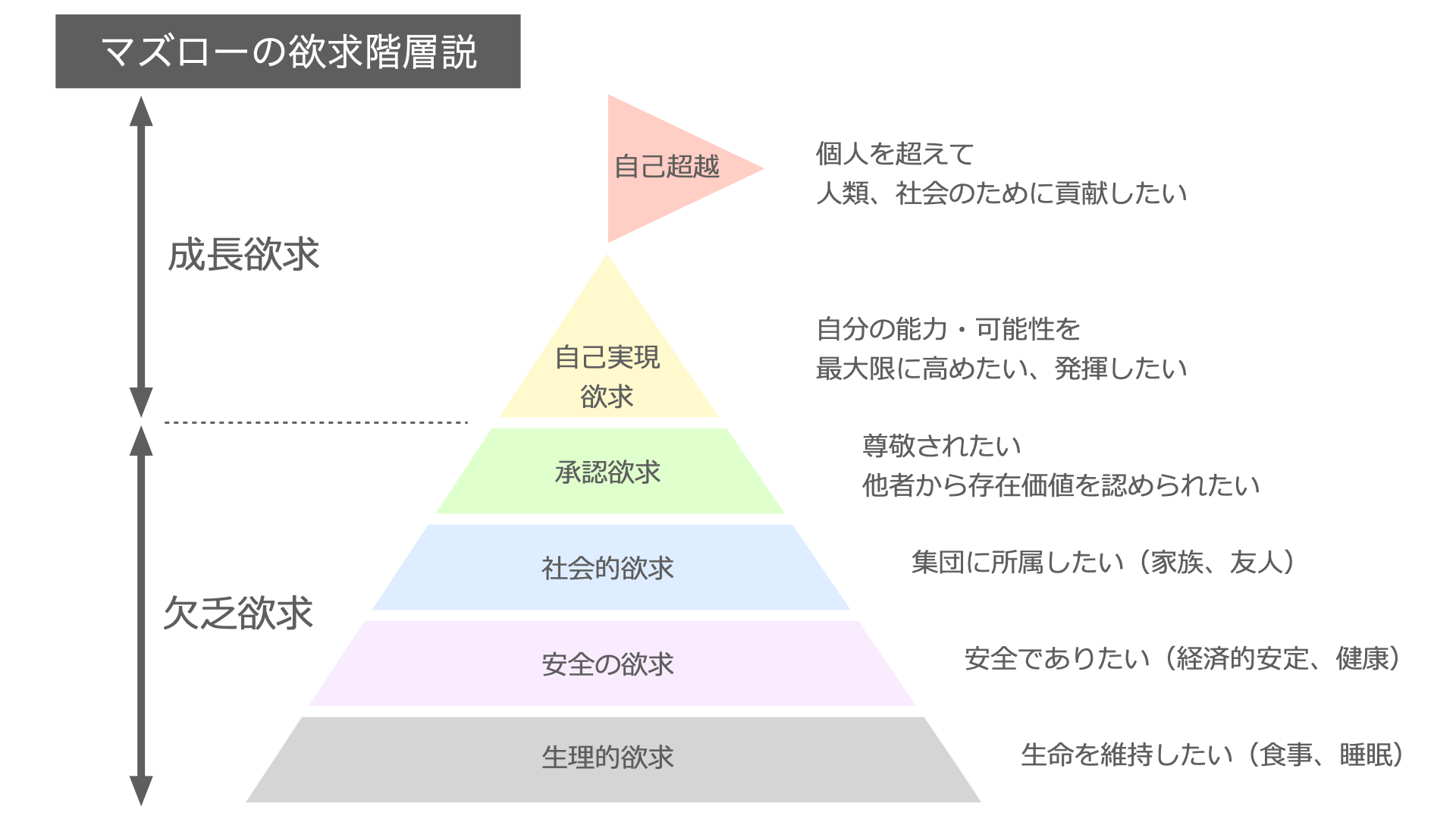

「マズローの欲求階層説」とは、人間には欲求階層があり「1つ下の欲求が満たされると次の欲求を満たそうとし、絶えず自己実現に向かって成長するものである」とした考え方です。

- 生理的欲求

生命維持のための本能的欲求。

例)食事、睡眠など - 安全欲求

予測可能で秩序ある安全な状態を得ようとする欲求。

例)経済的安定、健康状態の維持など - 所属欲求

他者と関わりたい、何かに所属したい、という社会的欲求 - 承認欲求

自分を認めたい、他者から自分の価値を認められたいという欲求 - 自己実現欲求

自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し、自分らしい創造的活動がしたいという欲求

提唱者は「アブラハム・ハロルド・マズロー (Abraham Harold Maslow)」です。なお、別名「マズローの欲求段階説」や「自己実現理論」などと呼ばれることもあります。

マズローの欲求階層説の5階層

5段階欲求はアメリカの心理学者であるマズローが1960年代に提唱したもので、「人間は、自己実現に向かって絶えず成長を続ける」という人格理論を前提とされています。

マズローの欲求階層#1段階目

生理的欲求 (Physiological needs)

生理的欲求とは、食事や睡眠、排泄といった人間が生命を維持するために必要な行動に対する本能的な欲求で、5段階欲求に関するピラミッドの最下層に位置します。

ただし、現代人にとって生理的欲求を満たすことのできない状況は考えづらく、多くの人間は次の欲求である安全の欲求が出現します。

なお、性的欲求も生理的欲求に含まれますが、あくまで性衝動や性の欲望のようなものであり、誰かと交際をしたいという欲求は「愛の欲求」、愛されたいという欲求は後述する「承認(尊重)の欲求」に該当する別の欲求です。

ちなみに人間以外の動物がこの欲求を超えることはほぼないとされています。

マズローの欲求階層#2段階目

安全の欲求 (Safety needs)

安全の欲求とは、経済(生活)の維持、不自由のない暮らし、無事故であること、社会や国家、自治体や組織からの保障など、予測ができ秩序の取れた状態を得たいとする欲求です。

なおこの欲求は、大人より幼児のほうが顕現しやすく、観察しやすい欲求とされています。

なぜなら大人は周囲からの脅威や危険に晒されたときに反応を少なからず抑制するよう教育されており、幼児はこれらに対してまったく反応を抑制しないためです。

ちなみに、一般的には大人が「安全の欲求を満たすために行動することは少ない」とされていますが、2020年5月には、コロナウイルスの影響によってこの欲求が動機付けとなる特殊な事象が起きています。

これはすなわち、感染への不安や職が脅かされる不安、収入が途絶える不安などによるものです。

ちなみに先に挙げた中にも一部含まれるように、SNSでもこうした不安を5段階欲求で説明している人が多くいます。

マズローの欲求階層#3段階目

社会的欲求 (Social needs)

社会的欲求とは、自分が社会に必要とされている、社会において自分が果たすことのできる役割があるという感覚です。

また所属と愛の欲求は、何かしらの社会的なコミュニティに属しているという感覚や、他者に受け入れられたり、求められたり、好意を持たれたりするという感覚です。

なお、社会的欲求や所属と愛の欲求が満たされないと、孤独や失望を感じるようになります。

そしてそれらが現代問題視されている、うつ病などの精神疾患の罹患へとつながります。

ちなみに社会的欲求や所属と愛の欲求は、生理的欲求と安全欲求が満たされている状態において現れるとされています。

マズローの欲求階層#4段階目

承認の欲求 (Esteem)

承認の欲求とは、所属する組織などの集団や自分を取り巻く人間関係から、自分は価値のある存在であると認められているという感覚です。

また、2つ目に周囲から認められた先には自分で自分を認め、尊ぶという欲求もあります。

最近は「承認欲求」という言葉が一般的に使われるようになったため、おそらく多くの人がなんとなく理解している感覚でしょう。

なお、マズローは前者の「社会的な地位や名誉、注目」といった他者から評価されることで満たされるレベルの欲求段階に止まり続けることは「危険」だとしています。

後者は、他者の評価にかかわらず自分で自分を尊重することができるという状態(自己承認、自己尊重)で、現代においてはこの欲求レベルに到達できる人はかなり少なくなっています。

ちなみにもし承認欲求が満たされないと、劣等感や無力感といった感情が生じます。

マズローの欲求階層#5段階目

自己実現の欲求 (Self-actualization)

自己実現の欲求は、自分の能力を発揮し、自分がなりたいとする理想の自分になりたいと強く意識する感覚です。

もしこの欲求が阻害されると、「自分は何のために生きているのか」という疑問を持ったり、繰り返しの日常に空虚さを感じたりするようになります。

ただし、すべての人間が自己実現をしたいとは限らないため、この「自己実現の欲求」には懐疑的な声も上がっています。

すなわち、安全が満たされたり、愛が満たされたり、認められ、評価されたりする時点で満足する人もいるということです。

5段階欲求をすべて満たした「自己実現人間」

5段階欲求をすべて満たすと、以下15の人間的特徴を持つ「自己実現人間」になるとされています。

- 意義のある現実を送り、健全な社会的関係を維持する

- 他者や自分だけでなく、社会や世界そのものを受け容れる

- 自発性に優れ、素朴さや自然さを兼ね備える

- 自分や自分たち以外の物事に関心を持つ(課題中心的になる)

- 孤独感から脱却する

- 自律性を持って能動的に行動し、周囲の文化や環境に囚われなくなる

- 常に新鮮な認識を持つ

- 最高の幸福や充実を感じる瞬間的な体験を経験する(至高体験)

- 無性の愛を発露できるようになる(共同社会感情)

- 対人関係において広く深い心で接するようになる

- 民主主義的な性格構造を持つ

- 手段や目的を理解し、善悪の区別がつくようになる

- 哲学的であり、人の気分を害さないユーモアのセンスを持てるようになる

- 創造性に富む

- 既存の文化に組み込まれることなく、文化を超越しようとする

自己実現人間は、おそらくほとんどの人にとって「模範的であり魅力的、理想的な人格」といえるでしょう。

しかし、マズローの見立てでは自己実現欲求を満たしている人は、世界の10%にも満たないとされていることから、自己実現人間になることの難しさがわかります。

マズローの欲求階層説に対する批判は多い

マズローの着想は科学的な裏付けや厳密さが乏しいとされ、今でも批判や非難といった否定的な流れがあります。

これはすなわち、5段階欲求は「特定の文化圏および時代における、個人的な観察と考察によるもの」であるという主張です。

実際に、5段階欲求は時代遅れであり現代人にそぐわないという主張から、新たな説が提唱されるといった風潮も生まれているようです。

さらに文化心理学(文化と心の関係を研究する学問)の観点からは、「一般原理として採用しづらい」ともされています。

実際、欲求はピラミッドを飛び越えることがある

5段階欲求説によれば、高次の欲求は、下の欲求が満たされてから生まれるとされていますが、現代では、高次の欲求が先んじて顕現することがあります。

例えば、

- 自分は音楽のために生まれてきた

- 自分がなすべきことは創作活動である

と、アルバイトで生計を立てながらアーティスト活動をする人たちなどです。

なぜなら、彼らは社会に必要とされたい「社会欲求」や誰かに認められたい「承認欲求」を超越して、自分自身の使命のために、「自己実現の欲求」に基づいて生きているためです。

ただ、それでもSNS上の投稿のように、自己啓発の領域や、人間の状態を理解する大きな枠組みとして、未だ多くの人に支持されてもいるのも、また事実です

マズローの欲求階層説の活用方法

5段階欲求説は、自分や自分を取り巻く社会的環境などに照らし合わせて指針とすることができれば、ビジネスを考える上での手がかりとすることも可能です。

ではそれぞれ見ていきましょう。

マズローの欲求階層説の活用方法#1

自身の欲求段階を知ることで為すべきことがわかる

5段階欲求説によって、自分が今どの欲求を満たしたいのかという段階を知ることができ、その欲求を満たすために自分がなすべきことがわかってきます。

- 例1:自分が食いつなぐことに困っている、金銭的に生活が厳しい

- 例2:自分の仕事を評価されたい、もっと出世したい

一つずつ、説明していきます。

例1:自分が食いつなぐことに困っている、金銭的に生活が厳しい

この場合、「生理的欲求」や「安全の欲求」が満たされていない状況だといえるでしょう。

したがって、まずは生活の安定を第一に考えるべきです。

つまり、仕事をしてお金を持ち、衣食住を整え、日々を生きていくことのできる状態を作り出すことです。

もし病気などで仕事が難しいようであれば、社会福祉に頼ることも視野に入れたほうがよいかもしれません。

例えば、健康を取り戻したい、そのために病院へかかることができるようになりたいという欲求もこの段階に含まれます。

例2:自分の仕事を評価されたい、もっと出世したい

これは「承認(尊重)の欲求」です。

なお、マズローは「自分で自分を評価できるようになること」を推奨しているため、まずは自分が仕事を精一杯やり遂げ、将来的には自分の出した結果に自分で満足できるようになることがこの状況における最終目標だといえます。

また5段階欲求説にのっとれば、その目標が達成できると「果たしてこの仕事は自分が生涯をかけてやりたいことなのか?」と自問自答するようになります。

そこでは、高次の「自己実現欲求」が自分の中に生まれているわけです。

マズローの欲求階層説の活用方法#2

人が持っている欲求からビジネスを構想できる

ビジネスにおいては、それぞれの欲求に応じたサービスを展開すると、人が本来持っている欲求を満たしたいという自然なニーズに対する供給になることができます。

- 例1:睡眠がうまく取れていない人に対するサービス

- 例2:万が一の怪我や事故に備えたい人に対するサービス

- 例3:誰かとつながりたい人に対するサービス

一つずつ、説明していきます。

例1:睡眠がうまく取れていない人に対するサービス

「生理的欲求」を満たせていない人へのサービスです。

病院をはじめ、民間では寝具やサプリメントの販売、マッサージや公衆浴場などが当てはまるでしょう。

なお、この欲求を満たせていない人は「安全の欲求」段階で止まっている可能性が高く、高価格帯のサービスは収入面などから利用しにくいという点も考慮する必要があります。

例2:万が一の怪我や事故に備えたい人に対するサービス

これは、「安全の欲求」を満たしたい人へのサービスです。

例を挙げると生命保険や火災保険などが該当します。

例3:誰かとつながりたい人に対するサービス

「社会的欲求/所属と愛の欲求」を満たすもので、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が該当します。

例えば、InstagramやX(旧Twitter)などです。

なお、一部は「承認(尊重)の欲求」にも関係しており、最近は「多くの人から認められたい」という欲求からこれらのサービスを使う、主に若者が急増しています。

しかしマズローも指摘しているように、他者評価で自分を満たす段階にとどまり続けるリスクを考えると、この使い方はあまり健全とはいえません。

したがって、SNSとはうまく距離を保ちながら、人からの評価に頼らなくても自分で自分を評価できる段階へと自分をシフトさせることも重要です。

欲求段階に応じてマネジメント手法を使い分けるX理論・Y理論

人が持っている欲求段階に応じて、マネジメント手法を変えるべきだとした、「X理論、Y理論」という経営手法があります。

X理論とY理論は、どちらもダグラス・マグレガー(D. McGregor)というアメリカの心理学者が1960年ごろに提唱した、動機付けに関する経営手法です。

- X理論は、性悪説に基づく

→権限行使と命令統制による経営 - Y理論は、性善説に基づく

→統合と自己統制による経営

X理論は主に、「生理的欲求、安全欲求」に基づいたアメとムチの経営手法であり、Y理論は主に、「承認欲求、自己実現欲求」に基づいた創造発展的経営手法とされています。

マズローはY理論を発展させることでZ理論とした

マズローの5段階欲求では、「自己実現欲求」を達成することが目標になるので、マズローは、Y理論を発展的に修正することでZ理論を成立させていきました。

そしてマズローは、Y理論がうまくいかない理由を以下のように分析しています。

Y理論がうまく行かない理由

より低次な欲求に支配された社会環境の企業は、貧困からくる金銭的欲求によって短絡的な利益追求を優先しやすい。

例えば、貧困な状況に置かれた発展途上国などがその代表である。

これを踏まえ、マズローは、

Y理論的な経営を成立し持続されるには、「社会環境の変化により、従業員や経営者の人間性をより高次なものに移行する必要がある」としたのです。

マズローのZ理論は「Y理論の成立には欲求段階が高次元である必要がある」とした考え方

マズローのZ理論は、

「経済的安定が確保されれば、その後、人は自然と価値ある人生や、創造的で生産的な職業生活を求めて努力するようになる」

という考え方をしています。

つまり、Y理論に基づくような「主体的で創造的な経営」を成立させるためには、

従業員も経営者も企業も経済的な安定を得ていて、欲求段階がより高次元である必要があるということです。

心理学者のマズローらしい「欲求5段階説」に基づいた理論ですが、実際の企業活動に応用する具体的な手段が明確ではないというデメリットがあります。

また、「マズローのZ理論」は人間性に頼った理論でもあったため、ビジネスの世界でそう広まることはありませんでした。

最後に

いかがでしたでしょうか。

「マズローの5段階欲求」とは、人間には5段階の欲求階層があり、「1つ下の欲求が満たされると次の欲求を満たそうとし、絶えず自己実現に向かって成長するものである」とした考え方です。

- 生理的欲求

生命維持のための本能的欲求。

例)食事、睡眠など - 安全欲求

予測可能で秩序ある安全な状態を得ようとする欲求。

例)経済的安定、健康状態の維持など - 所属欲求

他者と関わりたい、何かに所属したい、という社会的欲求 - 承認欲求

自分を認めたい、他者から自分の価値を認められたいという欲求 - 自己実現欲求

自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し、自分らしい創造的活動がしたいという欲求

動機付けに関する有名な理論です。

実際に、ビジネスや自己理解、マネジメントなど活用方法は多岐にわたるため、理論を理解して欲求段階にあった対応をすることで、一定の効果が見込めるでしょう。

このページを読んだあなたの人生が、より豊かなものとなることを祈っております。