パレートの法則とは

パレートの法則とは、「結果の8割は、2割の要素によってもたらされる」という経験則のことで、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートによって提唱されました。

別名『80対20の法則』『2:8(ニハチ)の法則』『ばらつきの法則』とも呼ばれるパレートの法則は、元は経済学の言葉ですが、今やビジネスでも広く知られる法則です。

- 売上の8割は、全顧客の2割で支えられている

- 売上の80%は、全商品の20%で構成されている

- アクセスの80%は、上位20%のWebページに集中している

『法則』と名称にはあるものの、あくまで『経験則』であり、「物事には偏りがあって、集約すると一部の事象が、全体に大きな影響を与える」ことを示しています。

パレート分析(ABC分析)で何に注目すべきかを決める

パレート分析(ABC分析)とは、膨大なデータの中から『何に注目すべきか』の優先度をつけることができる、パレートの法則を由来とした分析手法です。

具体的には、結果を構成しうる要素(例:顧客や商品など)に関して、貢献度が大きいものから、A,B,C…とフラグをつけ、貢献度が高い要素にリソースを割いていきます。

実際に、例をあげてみましょう。

パレート分析の例

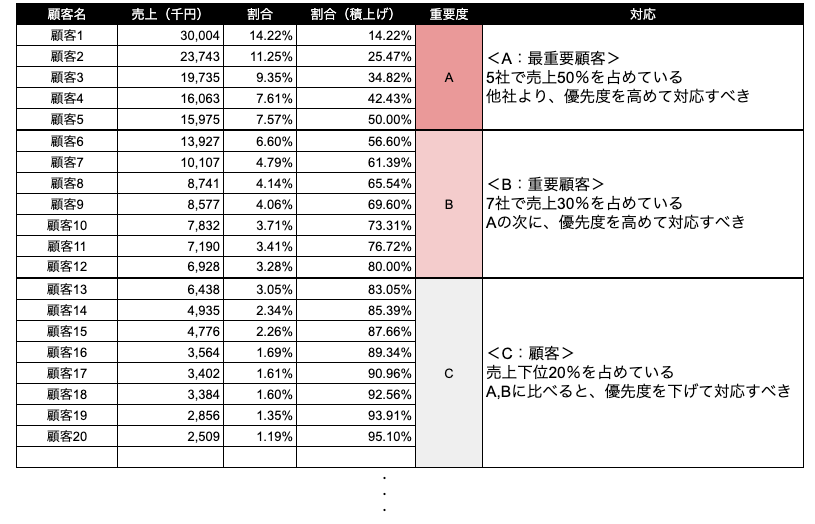

以下のように、事業売上を顧客別にみたときの割合値によって、重要度をA~Cで分類し、対応に優先度をつける活用のされ方が一般的でしょう。

- 上位50%を占める顧客を”A”

- 50~80%を占める顧客を”B”

- それ以下の顧客を”C”

そして重要度の高い分類をされている顧客に対して、A>B>Cと、より優先度を高めて対応をしていくのです。

このようにパレート分析は、集中すべき対象の見極めができるため、限られたリソース(時間・人員)で多くの利益を出すことを求められるビジネスで日々活用されています。

パレートの法則の具体事例|活用シーン4選

パレートの法則を応用したパレート分析を活用すれば、より少ないリソースで、より多くの成果を手に入れることができるため、多くのビジネスシーンで活躍しています。

では、みていきましょう。

事例(1) 小売店における商品分析

来店客の購入商品を、レジのPOSシステムに記録し、そのPOSデータを元に売れている商品ごとにAランク、Bランク、Cランクとランク付けをしていく分析です。

そして、Aランク帯の商品は、そのお店における『売れ筋商品』であり、一般的には「上位2割~3割で、売り上げの7割から8割を締める」と言われています。

売上の8割は、2割の売れ筋商品に支えられている

逆に、Cランク帯に属する商品は『死に筋商品』と呼ばれ、売上に対してほとんど貢献していないラインナップになります。

このような分析結果から、Aランク帯の商品の仕入れを増加し、逆にCランク帯の商品については仕入を減少させる、あるいは販売自体をやめるという戦略が取られることになるでしょう。

事例(2) 生産現場における不良品の管理

パレートの法則は、メーカーにおける生産管理の場でも使われています。

具体的には、不良品の発生について、その不良の原因はどこにあるのかをデータ化し、その原因が発生する工程について重点的に管理していく手法です。

例えば、不良の要因については寸法のミス、製品のキズ、接触不良などがありますが、それらをリストアップし、どの不良が大半を締めるのかを突き止めて集中的に分析していくのです。

事例(3) 既存顧客の営業優先度づけ

パレートの法則を活用して優先度をつけることは、企業の営業活動においても利用されています。

売上の8割は、全顧客の2割で支えられている

事実、売上に繋がらないクライアントばかりに注力した結果、売上に繋がるクライアントを失っては元も子もありません。

そのため、全てのクライアント企業に同じように対応するのではなく、より収益に繋がりうるクライアントに対してリソースを注力するべきなのです。

事例(4) Webサイトの運営

パレートの法則は、Webサイトの運営にも当てはまります。

8割のアクセスは、2割のページで構成されている

実際、当サイトには100以上ものページ数がありますが、その中でもたった10ページほどで、サイト全体の8割を超えるアクセスを占めています。

そのため、ページ内容を改修したり補足したりする頻度も、自ずとアクセスが集まっているページを中心に行うようになるのです。

こうした優先度付けを間違えて、ほとんどユーザーが集まらないページばかり更新しようものなら、いずれ、誰も来ないWebサイトになってしまうことでしょう。

パレートの法則を活用すれば、限られた時間でも合理水準を高めることができる

パレートの法則は、限られた時間でより大きな結果を得るために『何に集中すべきか』の優先度をつける経験則であり、行動における合理性を高める効果があります。

事実、行動の主体者たる人間・組織には、リソースや処理能力に限界があるため、パレート分析をはじめとした『選択と集中』を行わなければ、

もたらされる結果(利益)を最大化するための『最適な行動』を選ぶことはできないでしょう。

そのため、より少ない工数で最大の利益を得るためにも、大事なものに集中する、という鉄則を心がけることが重要なのです。

リンク

最後に

ここまで、パレートの法則について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

再掲すると、パレートの法則は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートによって提唱された「結果の8割は、2割の要素によってもたらされる」という法則です。

特に、パレートの法則から派生した「パレート分析(ABC分析)」の優先順位付けの効果が評価され、ビジネスにおいて日々活用される経験則となっています。

数々の制約によって、あくまで限定された合理性しか持たない人間の、日々の行動における合理性を高めるためにも、『何を大事にするべきか』を考えるきっかけとなれば幸いです。

このページを読んだあなたの人生が、

より豊かなものとなることを祈っております。