パーキンソンの法則とは

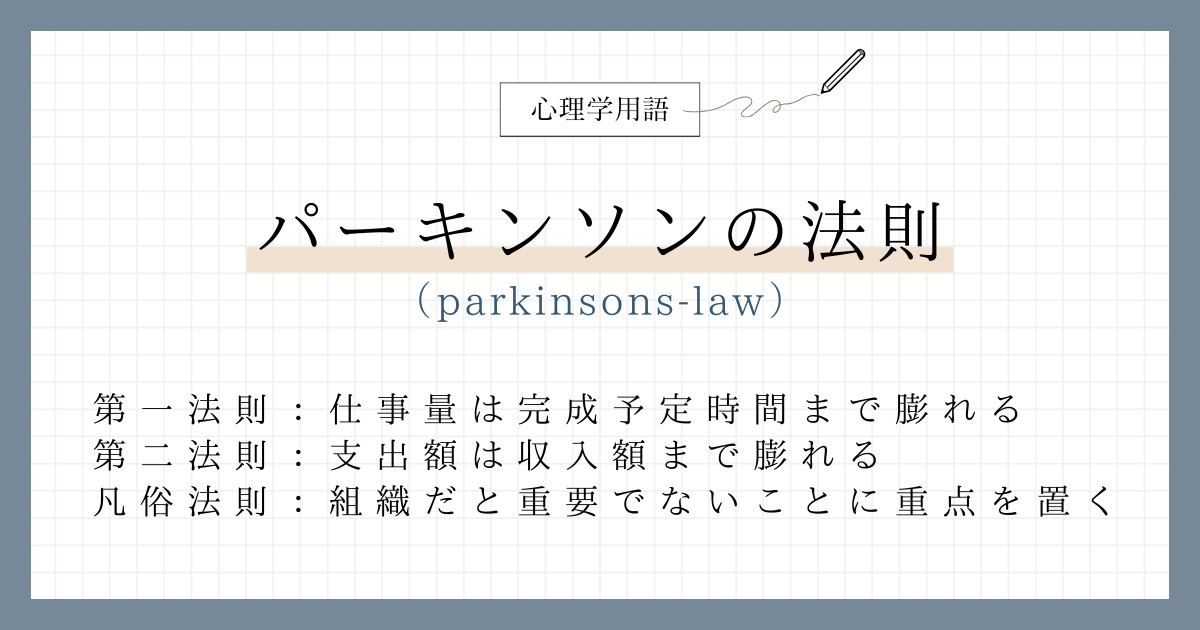

パーキンソンの法則とは、1958年に英国の歴史学者および政治学者であるシリル・ノースコート・パーキンソンの著作物「パーキンソンの法則:進歩の追求」で提唱された3法則の総称です。

- 第1法則

仕事の量は、その完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

例)30分でできる仕事も1時間与えられると1時間使ってしまう - 第2法則

支出の額は収入の額に達するまで膨張する

例)収入が増えても、貯金が貯まらない - 凡俗法則(ぼんぞくほうそく)

組織はどうでもいいものごとに対して、それに不釣り合いなほど重点を置く

例)会議で、自分がわかる簡単なものばかりに発言をする

これらの法則は、パーキンソンによる同国の官僚組織を観察した研究から生み出されたものです。

「パーキンソンの法則」の特徴

パーキンソンの法則とは、1958年もシリル・ノースコート・パーキンソンによって提唱された3つの法則の総称です。

- パーキンソンの第1法則

仕事の量は、その完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する - パーキンソンの第2法則

支出の額は収入の額に達するまで膨張する - パーキンソンの凡俗法則

組織はどうでもいいものごとに対して、それに不釣り合いなほど重点を置く

ではそれぞれ説明していきます。

パーキンソンの第1法則の特徴と事例

「仕事の量はその完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」という第1法則は、具体的な例をあげると、

「30分でできる仕事でも、1時間の猶予を与えられると仕事が終わるまでに1時間まるまる費やしてしまう」ことを指します。

これは、「時間があれば、あるだけ使ってしまう」という法則なので、例えば学生や受験生の勉強にも当てはまります。

他には当てはまるのが、夏休みの宿題でしょう。

これは、7月から8月31日まで期限があるのに、延々と延ばし続けて、最終日になって慌ててようやく取りかかろうとするというものです。

仕事だと、「無駄に会議が長引く」というものも当てはまり、たとえ30分で終わる内容であっても、1時間を確保して行った会議は、1時間まるまる使ってしまうことがあるのです。

パーキンソンの第2法則とは

「支出の額は収入の額に達するまで膨張する」という第2法則も一般化してみます。

すなわちこれは、「昔と比べて年収があがって余裕ができたはずなのに、どうしても貯金ができない」というものです。

これは、年齢を経て昇進などの出世ができ、給与が上がっているはずなのに一向にお金が貯まらないという状況です。

経費は、前もって多めに支給してしまうとほとんど余らないというものです。

また個人事業主の費用確保は、今後ビジネスを拡大しようと確保していても、プライベートで使ってしまうというのもあります。

パーキンソンの凡俗法則とは

パーキンソンの凡俗法則とは「組織はどうでもいいものごとに対してそれに不釣り合いなほど重点を置く」という法則のことです。

例えば、「自転車置き場」について話し合う際、屋根の素材がアルミ製かトタン製にするかなど「どうでもいい」話題ばかり中心となり、

そもそも自転車置き場を作る必要性といった、本来議論すべきことはなかなか進まない、というものです。

これは、重要ではあるものの、複雑で理解が困難であれば見過ごしてしまう一方で、全員が容易に理解できる些細なものごとは把握がしやすいためそちらにばかり注目してしまうという、組織の悪俗を表しています。

なお、第1法則と第2法則は関連性があるのに対し、凡俗法則は2つの法則とほとんど関連がありません。

「パーキンソンの法則」の対策

ここまで説明してきたように、パーキンソンの法則はいずれも日常的に起こりやすく、損失が大きい法則なので、ここからは対策を紹介していきます。

ではそれぞれみていきましょう。

「パーキンソン第1法則」の対策

このように人は時間を無駄に費やしてしまいがちですが、これを回避する方法を3つ紹介します。

① 与えられた締め切りに合わせるのではなく、自分で締め切りを設定してそれを遵守する

長い締め切りを設定されると、第1法則が働いてその締め切りに間に合うようにタスクを振りがちです。

なお、仕事では問題がないのかもしれませんが、もし自分がより成果を上げたいのであれば、早めに仕上げて提出したほうが評価は高まるはずです。

また、学業においても効率よく終わらせてしまえば残りの時間でさらに学習を深められるほか、余暇を心置きなく過ごすことができるでしょう。

さらにどの場合も、ギリギリにとりかかって期限を過ぎてしまうというリスクを防ぐことにつながります。

② 時間ではなくタスクそれぞれに締め切りを割り当てる

学業において1つの領域を1ヶ月で終わらせるという目標より、その領域を分けている章やその中のさらに小さい項目ごとに「これはここまでに終わらせる」と細かいゴールに落とし込んでいくことで、メリハリをつけて取り組むことができます。

またこれは仕事についても同様で、与えられたタスクを中タスク、小タスクと分解してそれぞれに期限を決めることで、効率よく作業ができるようになります。

この場合、ガントチャートなどを作るとより学習や業務が捗るでしょう。

③ 人員をあえて削減する

組織の人員が減ると、減った人員でなんとか賄おうとするため、意外と業務は滞りなく進むものです。

なおこれはマネジメント層や経営層が該当しますが、現場と軋轢が生じないように注意をしながら進めていくことを推奨します。

ただしこれらに慣れるまではどれも強固な意志が必要ですので、最初から大きく目標を設定するのではなく、小さな目標を決めてその達成を積み重ね、徐々に大きくしていくことが重要です。

「パーキンソン第2法則」の対策

これらを防ぐには、以下の2つの方法をとりましょう。

① 経費は後払いにする

必要と思われる額を先に仮払いするのではなく、使用した分だけ申請を上げてもらい、その分をぴったり支払うようにすると、無駄な経費が抑えられます。

なぜなら、これは一時的に自分の財布を圧迫し、使途を確認され、認められた額以上は返ってこないためです。

ただおそらく現在はほとんどの企業が後払い方式を採用しているといわれています。

もしまだ先払いをしている企業があれば、見直すほうが賢明です。

② 貯蓄用に口座を作る

貯蓄用にもう一つ口座を作り、例えば自動的に一定額を振り込むように設定しておくと、その分を使わずに済みます。

自力で余剰を作るより、余剰を自動で口座移動させておくと、残りの額でやりくりしようとするため、貯金しやすくなります。

貯蓄口座についてはカードを作らないなど、引き落としを容易にしないことも効果的といえるでしょう。

なおこれは、一般的な貯金においても非常に有効です。

余談ですが、現在は同じ口座の中に仕切りを作って貯蓄用など目的別のサブ口座を作ることのできる銀行(住信SBIネット銀行)や、毎日一定額を別口座に振り込むスマートフォンアプリ(finbee)などが存在しますので、活用してみるのもよいかもしれません。

「パーキンソン凡俗法則」の対策

プロジェクトを円滑に進める方法として、これが解決といえるかどうかは微妙なところですが、「おとり」を加えるという手法が有名です。

これは、プロジェクトが難解で「出席者が理解しているかどうかわからない」「反応が返ってこないから進捗が悪い」というときに、あえて全員がわかる情報を紛れ込ませておくと、出席者はそこに気を取られるために本来行うべきプロジェクトの進行が円滑になるというものです。

ただし、本当に重要で優秀なメンバーさえ揃えられていれば、このような「おとり」は不要です。

この場合、きちんと全員がプロジェクトの内容と重要性を理解できているので、マネジメントはしやすくなっているはずです。

もしプロジェクトを進めることに不安があるようであれば、難解と思われる情報の中に「屋根の素材」のような誰でも判断できる材料を入れておくことで、

出席者も理解・判断をした気になり、全員がそこに気を取られてプロジェクト自体もつつがなく合意を得られるので、策略としてはよい方法といえるでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

パーキンソンの法則とは、1958年に英国の歴史学者および政治学者であるシリル・ノースコート・パーキンソンの著作物「パーキンソンの法則:進歩の追求」で提唱された3法則の総称です。

パーキンソンの法則

- 第1法則

仕事の量は、その完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

例)30分でできる仕事も1時間与えられると1時間使ってしまう - 第2法則

支出の額は収入の額に達するまで膨張する

例)収入が増えても、貯金が貯まらない - 凡俗法則

組織はどうでもいいものごとに対して、それに不釣り合いなほど重点を置く

例)会議で、自分がわかる簡単なものばかりに発言をする

このように、ときに人間は不合理な選択をしてしまうことが知られているので、対策していくためにも、まず意識を変えるところから始めてみましょう。

このページを読んだあなたの人生が、

より豊かなものとなることを祈っております。